学問の神様・菅原道真公をお祀りする谷保天満宮は、東京都国立市にある歴史ある神社です。

谷保天満宮では、一年を通して様々な伝統行事やイベントが開催されています。

学問の神様である菅原道真公をお祀りしているだけあり、学業成就を祈願するイベントも多く、地域の人々だけでなく、受験生や仕事の人々など、多くの人々が訪れます。

例大祭の賑やかな雰囲気、春の訪れを告げる梅まつりの美しい風景、そして地域の人々との一体感を味わえる夏祭りなど、それぞれの行事が持つ魅力は、訪れる人々に感動と活力を与えてくれます。

今回は、そんな谷保天満宮の年間行事について、例大祭や梅まつりなど、一年を通して楽しめる谷保天満宮の魅力的なお祭りとイベントを詳しくご紹介します。

関連記事も公開中。

【令和7年】谷保天満宮 お祭り年間行事カレンダー

| 1月1日 | 【歳旦祭】10時~ 新年を迎えて神様に感謝し、一年の無病息災を祈願する神事。 |

| 1月13日 | 【どんど焼き】 お正月飾りを燃やし、一年の無病息災を祈願する伝統行事。 |

| 1月25日(初天神)・26日(日) | 【筆供養】 学問の神様である菅原道真公に、書道の始業を報告し、上達を祈願します。使い終わった筆などを持ち寄り、お焚き上げを行います。 詳細はこちら |

| 2月2日(日) | 【節分祭】 邪気を払い、一年の無病息災を祈願する伝統行事です。豆まきが行われます。 |

| 令和7年は中止 | 【谷保天満宮書道展】 書道の上達を願い、書道作品を展示するイベントです。 |

| 2月22日(土) | 【梅まつり】雨天の場合は2月23日(日)に順延 約350本の梅が咲き誇る、春の訪れを告げる美しい風景が広がります。 詳細はこちら |

| 4月第1日曜日 | 【新入学児童勧学祭】 新入学の児童が、学業成就を祈願します。谷保天満宮奉賛会会員の子どもや孫で、その年に小学校に入学する児童が対象です。 |

| 8月25日(日) | 【夏祭り】18時~ 地域の皆様と一緒にお楽しみいただける、夏の風物詩です。 |

| 9月15日(日) 9月27日(土) 9月28日(日) |

【例大祭】 9月15日:獅子迎えの儀 例大祭の始まりを告げる神事で、獅子頭に魂が込められ、この日から古式獅子舞の稽古が始まります。 9月27日:獅子舞宵宮参り(18時~) 氏子が提灯を持って参集します。 9月27日:古式獅子舞(宵宮参り終了後) 古式獅子舞が奉納されます。 9月28日:万灯行列(正午から) 獅子舞行列の先導を行いつつ、各町会から1基ずつ参加、 約12~13基の提灯が谷保駅ロータリーから谷保天満宮まで練り歩きます。 2月28日:古式獅子舞(15時頃から) 天暦3年(949年)9月25日の初舞より続いており、村上天皇から下賜された「獅子頭三基」「天狗面」を用いた古式獅子舞が奉納されます。 |

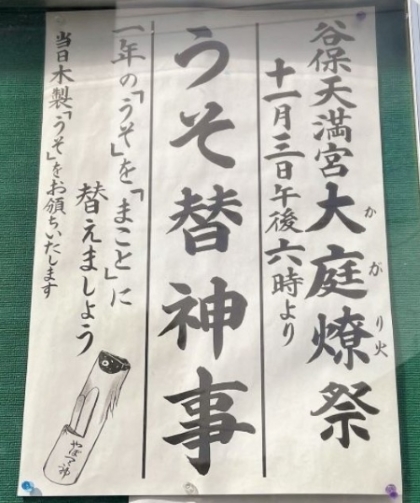

| 11月3日 | 【おかがら火(庭燎祭)・鷽替え神事】(18時~) 高さ3メートルの薪(まき)の山に火をつけ、無病息災を祈願する「おかがら火」と「うそ替え神事」が行われます。 おかがら火の詳細/鷽替え神事の詳細 |

| 11月12日(水)一の酉 11月24日(月)二の酉 |

【大鷲祭(おとりさま)】9時~17時 社務所で開運熊手をお授けする神事です。 一の酉の夜は境内で酉の市が行われます。 |

| 11月23日(日) | 【新嘗祭(にいなめさい)】10時半~ 奉納野菜即売会 五穀を奉納し、地元農家の新鮮な野菜が販売されます。 |

| 12月(未定) | 【旧車祭】 交通安全発祥の地・谷保天満宮にちなみ、クラシックカーやアンティークカーが集まるイベントです。 |

| 12月31日(水) | 【大祓い】 一年の罪穢を祓い清め、新しい年を迎える準備をします。 |

ここからは、まず谷保天満宮の代表的な祭事・神事である「梅まつり」と「例大祭」を紹介し、さらに谷保天満宮ならではの「旧車祭」も紹介、その後に他の行事も紹介していきます。

谷保天満宮の梅まつり

谷保天満宮の梅まつりは、毎年多くの人々を魅了する春の風物詩です。

約350本の梅が咲き誇る梅林で、伝統芸能や屋台など様々なイベントが開催されます。

景色に加えて梅の香りも辺り一面に広がります。

梅まつりの開催期間

例年: 1月下旬~3月上旬

詳細な日程: 毎年変更になる場合がありますので、谷保天満宮の公式サイトでご確認ください。

梅まつりの魅力

1月中旬から3月上旬にかけて、紅梅と白梅が咲き誇り、境内は華やかな雰囲気に包まれ、多くの見物客を引き寄せます。

梅まつりの期間中には、紅わらべ奉奏、お囃子、天神太鼓、野点(のだて)、琴演奏、出店、スタンプラリーが行われます。

紅わらべ演奏は、菅原道真公が5歳の頃に詠んだ和歌を基にした優雅な巫女舞が披露され、琴の生演奏は春の訪れを感じさせるのどかな雰囲気に包まれます。

梅林を散策し、美しい梅の花を背景に、記念写真を撮るのもおすすめです。野点によるお茶を味わいながら梅林を眺めるのも良いでしょう。

江戸時代には、参勤交代の道中お殿様の休憩場所になったり、明治41年(1908)には、有栖川宮が日本で初めての「自動車遠乗会」を催されたときの昼食会場になったりと、歴史ある梅林です。

谷保天満宮の例大祭

谷保天満宮の例大祭は、毎年9月に盛大に行われる伝統行事です。

例大祭は、地域住民にとって重要なイベントであり、地域外からも多くの人々が見物に来る、活気にあふれたお祭りです。

例大祭の開催期間

谷保天満宮の例大祭は、例年、9月中旬と9月25日に近い土日に開催されます。

令和7年は9月15日、9月27日・28日です。

- 9月15日:獅子迎えの儀

- 9月27日:獅子舞宵宮参り

- 9月27日:古式獅子舞

- 9月28日:万灯行列

通常、9月中旬の週末から始まることが多いですが、変更となる可能性もありますので、行かれる際は、谷保天満宮の公式サイトで確認されるか、直接問い合わせみてください。

例大祭の魅力と各神事・行事

数々の伝統行事が催されるので地域の伝統文化に触れることができます。

地域住民が一体となって作り上げるお祭りに、地域外の多くの見物人も加わり、活気に満ち溢れます。

獅子舞宵宮参り、古式獅子舞、古式獅子舞、万灯行列などの伝統芸能を間近で見ることができ、神輿の迫力、太鼓の音、万灯行列など、活気に満ちた雰囲気は人々の心を躍らせます。

獅子迎えの儀

獅子舞で使用する獅子頭に魂を入れる儀式で、この日から本格的な獅子舞の稽古がスタートします。獅子頭は、単なる道具ではなく、神聖なものとして扱われ、厳粛な雰囲気の中で儀式が行われます。

参集殿から神社の拝殿まで、獅子頭が慎重に運ばれ、獅子頭に魂を入れる神事が行われます。儀式は厳粛な雰囲気で行われ、神聖な空気に包まれます。

獅子舞宵宮参り(ししまいよみやまいり)

谷保天満宮の例大祭で行われる伝統的な神事で、氏子たちが提灯を持って神輿の周りを練り歩くという特徴的な行事です。

流れとしては、まず、各町会の氏子たちが、それぞれの集合場所にて集まります。

高張提灯や金棒を先頭に、氏子たちが提灯を持ち、神輿の周りを囲むようにして出発します。

甲州街道などを経て、谷保天満宮の参道へと入ります。

参道から本殿へと入り、本殿の周りを時計回りに3周します。この間、氏子たちは掛け声をかけながら、神輿を囲みます。

本殿を3周した後、境内にて平安時代から伝わる古式獅子舞が奉納されます。

古式獅子舞

谷保天満宮の古式獅子舞は、平安時代中期の天暦3年(949年)、村上天皇から獅子頭3基と天狗面1基が下賜されたことに始まる由緒ある伝統芸能で、例大祭のハイライトの一つです。

その特徴は、他の獅子舞とは異なる独特の舞姿と、神聖な雰囲気の中に力強さを感じさせる点にあります。

まず古式獅子舞に先立ち参集殿に獅子頭が祀られます(上段の3つが奉納舞に使用されるもので、下段の3つが練習用)。

参集殿に祀られる獅子頭

獅子舞宵宮参りに続いて古式獅子舞が土俵で行わますますが、谷保天満宮に古くから伝わる獅子頭は独特な造形で、一般的な獅子頭のような、牙やたてがみ、目鼻立ちがはっきりした「獅子らしい表情」がない抽象的で素朴な造形美を備えています。

一般的な獅子頭と異なる素朴な造形美

この獅子頭は、神の使いとしての位置づけが強く、見た目よりも意味が先行する造形哲学が強く反映されていると考えられます。

そのため、関東地方の獅子舞は一人立ちの獅子が多いですが、谷保の獅子舞は複数の人間が共同で舞います。雌獅子1名、雄獅子2名、天狗1名と道化(ばか)1名の5名が、様々な意味が込められたストーリーの中で役を演じるのが特徴的です。

その舞い方も独特であり、獅子頭の重さを利用した力強い動きと、古式に則った優雅な動きが絶妙に融合されています。獅子同士の対決や、獅子たちと天狗や道化とのコミカルなやり取りが展開されます。神楽師の奏でる神楽の音色と、獅子舞の動きが一体となり、神聖な雰囲気を醸し出します。

谷保天満宮の獅子舞保存会が「東京都文化功労賞」を受賞する運びとなりました、詳細は以下の記事で紹介しています。

万灯行列

国立市谷保の各町会か1基ずつ花飾りが付いた万灯が谷保駅前に集合し、総勢12~13基の万灯が谷保駅のロータリーから約2時間をかけて谷保天満宮まで練り歩く行事です。

谷保天満宮の万灯は、バレンという花の装飾をつけた傘のような形にし(上の画像)、持ち手の部分には「手隠し」と呼ばれる絵や文字が描かれた大きな額が付いた独特な形をしています(下の画像:四角の大きな額が手隠し)。

手隠しには、各町会が趣向を凝らした、下の画像のような絵や文字が描かれています。

谷保駅から甲州街道を渡って参道を下って境内まで練り歩くこと約2時間で拝殿前に到着します。

旧車際(クラシックカーの祭典)

旧車際は、毎年12月に行われる谷保天満宮ならではの自動車の祭典です。

世界の歴代名車・旧車が谷保天満宮に大集結する旧車祭、車好きのカーマニア・モーターファンからお祭り好きの一般の方々で大賑わいするイベントです。

谷保天満宮は、明治41年(1908年)8月1日に「自動車の宮様」と称された有栖川宮威仁親王殿下(ありすがわのみや たけひとしんのう)が先導した日本初のガソリン自動車遠乗会の目的地であったことに因んで旧車祭が催されるようになりました。

遠乗会の際に谷保天満宮の梅林で催された昼食会の席上で「日本の自動車の将来について」が語り合われ、わが国初の自動車倶楽部(略称:ACJ、オートモビル・クラブ・ジャパン)が設立され、そのACJが旧車祭を企画・主催しています。

旧車祭の魅力

2024年の旧車祭では、戦前モデルから昭和のクラシックカーやスーパーカーまで、世界の歴代の名車・旧車が190台が大集結しました。

国産ガソリン自動車タクシー1号機の「タクリー号」のレプリカ(上の画像)が登場し、梅林では5年ぶりに「東京発動機愛好会」の有志のエンジンの運転パフォーマンスも披露され、多くの見物客で大賑わいしました。

谷保天満宮 他のお祭り・イベント

筆供養

菅原道真公は、文学や詩歌の神として広く知られていますが、書道の神としても深く敬われています。

谷保天満宮の筆供養は、学問の神様である菅原道真公を祀るこの神社で行われる伝統的な行事です。

使い古した筆などを持ち寄り、火で焚き上げることで、書道の上達や学問への励みを祈願します。

筆供養の時期

毎年、初天神の日(1月25日)やその近くの日曜日に執り行われます。

年によって、初天神の日程に合わせて、前後数日の間に実施されることもあります。

筆供養の目的

書道で使用した筆を燃やすことで筆を供養し、心身を清め、新しい気持ちでより一層書道の上達を願います。また、学問の神様である菅原道真公に感謝し、今後も学問に精進することを誓います。

筆供養の流れ

書道で使い終わった筆や、書き損じの筆などを持ち寄ります。

神職による神事が行われ、書道の上達や学問への励みを祈願します。

それから神職が筆塚の前に設置されたかがり火台に火を灯し、持ち寄った筆などをかがり火で焚き上げ、焚き上げられた筆の煙とともに、古いものを清め、新しい気持ちで書道を始め、精進を誓います。

夏祭り(谷保らぼ祭り)

谷保天満宮の境内で行われる地域密着型の夏祭りで、毎年多くの人々で賑わいます。東日本最古の天満宮である谷保天満宮の荘厳な雰囲気の中で、地域住民が一体となって作り上げる温かいお祭りです。

夏祭りの開催日時

毎年8月の最終土曜日

模擬店が多数出店、輪投げ、射的など、子どもたちが楽しめるゲーム、子どもたちのダンスや演奏、地元の芸能団体の演舞などが披露されます。

谷保天満宮の御朱印帳を集める御朱印ラリー、参加者全員が対象となる大抽選会も開催されます。

残りの祭事・行事に関する記事は、近々、追加していく予定ですので少しお待ちください。

おかがら火(大庭燎祭)

おかがら火は、毎年11月3日に開催されます。

本社拝殿の前には、3メートルの高さを誇る2基のマキの山が積まれ、午後6時に一斉に火が灯されます。この祭りは、炎の高さを競い合いながら御神木を守るためのもので、関東の奇祭の一つとして知られています。おかがら火にあたることで、悪い病気から守られるという言い伝えもあります。

おかがら火は、養和元年(1181年)11月3日に天神島から現在の場所に谷保天満宮が移転した際に、その残木を神前で焚き上げたことが起源とされています。

当日は、うそ替え神事も同時に行われ、賑やかな雰囲気が漂います。

上が点火前、下が点火後。

鷽替え神事(うそ替え)

毎年11月2日・3日に行われます。

社務所の授与所で「うそ鳥」をお分かちし、他の参拝者の「うそ鳥」と交換し合うことによって、しかたなく話してしまったこと、やむなく行ったりしたしてしまった「うそ」や「いやなこと」を帳消しにし、「うそ」として「吉」に取り替える神事です。

「うそとり」は柳の木を削って、鳥の形にしたものです(柳の木は柔らかく加工しやすい)。すべて手作りなので形や表情に個体差があり、それが魅力となっています。うそ鳥の中心部は空洞であり、その中におみくじが入っています。

「うそをまことに変えましょう」と言いながらうそ鳥を交換するといやなことを帳消しにできるといわれています。

記事 まとめ

谷保天満宮の祭事・神事は、一年を通して様々なお祭り・神事が開催され、地域の人々の生活に深く根付いています。

特に、例大祭は、古式ゆかしい獅子舞や勇壮な万灯行列など、見どころ満載。

一年間の無病息災を祈願する「おかがら火」、いやなことを吉に替える「うそ替え神事」など、伝統的な祭事・神事が魅力です。

ぜひ、一度足を運んで、その活気あふれる祭りの雰囲気を体験してみてください。