金龍山 浅草寺は東京都台東区浅草に建立された寺院です。

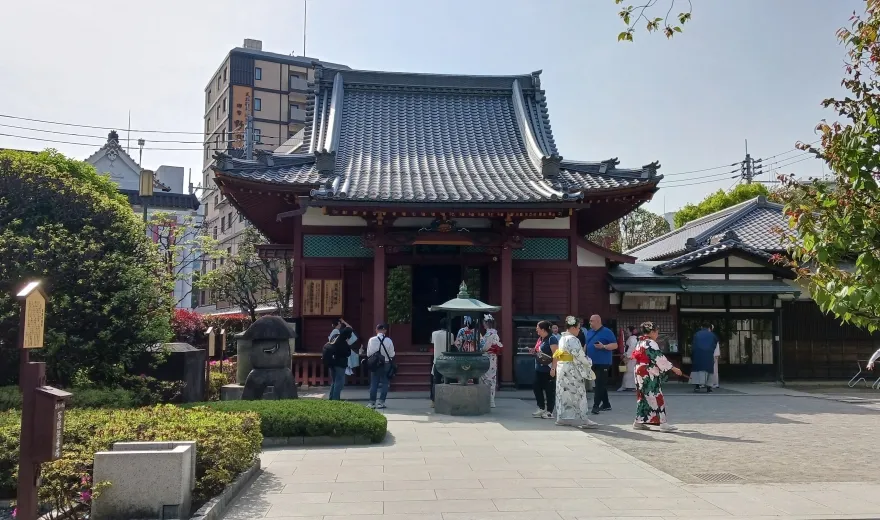

東京の喧騒の中に現れる、朱塗りのなコントラスト。雷門をくぐり、仲見世の賑わいを抜ければ、荘厳な佇まいの浅草寺本堂が姿を現します。

約1400年の歴史を誇るこの古刹は、今もなお多くの人々を魅了し続けるパワースポットです。

祈りの場としてだけでなく、江戸情緒あふれる文化に触れることができる浅草寺の魅力を、このブログでたっぷりとご紹介します。

浅草寺の由緒と歴史

創建の由来

土師中知が創建したと伝えられている(浅草寺蔵)

寺伝によれば、浅草寺は飛鳥時代の推古天皇36年(628年)3月18日の早朝、檜前浜成(ひのくまのはまなり)と竹成(たけなり)の兄弟が隅田川で漁をしていた際に、一体の尊い仏像を網で引き上げたことから始まります。

この像は聖観世音菩薩(しょうかんぜおんぼさつ)の尊像であることが分かり、兄弟はその霊験に深く感動し、持ち帰って祀りました。

その後、この話を聞いた郷土の長である土師中知(はじのなかとも)は、深く仏教に帰依し、自宅を改めて寺とし、観音様を篤く供養しました。これが浅草寺の起源とされています。

歴史的変遷

奈良時代の大化元年(645年)、勝海上人(しょうかいしょうにん)が浅草を訪れ、観音堂を建立し、御本尊を秘仏と定めました。

平安時代の天安元年(857年)、比叡山第三世座主慈覚大師円仁(じかくだいしえんにん)が来山し、浅草寺を中興しました。また、平安中期には平公雅(たいらのきんまさ)が寺の再建と拡張に尽力し、七堂伽藍を建立しました。

※中興:衰えていたのを、再び繁栄させること。

鎌倉時代では源頼朝が戦勝祈願に訪れるなど、武士の信仰も集めました。坂東三十三観音霊場の第十三番札所となり、多くの巡礼者が訪れるようになりました。

江戸時代に入ると徳川家康が浅草寺を祈願所と定め、寺領500石を寄進するなど、幕府の庇護を受けました。浅草周辺は門前町として発展し、庶民の信仰と行楽の地として大いに賑わいました。雷門や宝蔵門などが整備されたのもこの頃です。

大正期以降、関東大震災や第二次世界大戦で多くの堂宇が焼失しましたが、人々の熱意によって再建されました。昭和24年(1949年)に天台宗から独立し、聖観音宗の総本山となりました。

昭和期では、1958年(昭和33年)には、鉄筋コンクリート造の本堂が再建されたり、1960年(昭和35年)には、松下幸之助(当時の松下電器産業社長)の寄進により、雷門が約95年ぶりに再建されました。

また、1964年(昭和39年)には、大谷米太郎(ホテルニューオータニ創業者)の寄進により、仁王門が宝蔵門と改称され再建されました。

さらに、1973年(昭和48年)には、本堂の西側に五重塔が再建されたりもしました。

近年では、インバウンド観光客の増加と相まって、浅草寺は日本を代表する観光地として多くの外国人観光客を受け入れています。

浅草寺の御本尊

奥の厨子に秘仏のご本尊が安置されている

聖観世音菩薩は、寺伝によれば飛鳥時代の推古天皇36年(628年)に、檜前浜成・竹成の兄弟が隅田川で漁をしていた際、偶然にも網にかかったとされています。

この時、兄弟が引き上げた聖観世音菩薩は、わずか一寸八分(約5.5cm)の金色の小さな仏像でした。

この尊い仏像こそが聖観世音菩薩の化身であると悟った兄弟は、その霊験に深く感動し、持ち帰って粗末な堂を建て、熱心に供養しました。

この出来事を聞きつけた当時の郷土の長であった土師中知もまたこの不思議な仏像に感銘を受け、深く仏教に帰依し、自らの邸宅を改めて寺院とし、聖観世音菩薩を篤く祀りました。これが、金龍山浅草寺の始まりと伝えられています。

以来、この隅田川から出現した聖観世音菩薩は、浅草寺の御本尊として、約1400年もの長きにわたり信仰を集めてきました。人々の苦しみや願いを受け止め、慈悲の光を照らす存在として、時代を超えて多くの参拝者を見守り続けています。

聖観世音菩薩は本堂の奥に大切にお祀りされていますが、古くから秘仏とされており、そのお姿を直接拝むことはできません。ただし、年に一度、12月12日と同13日の御宮殿開扉法要の時に限り、お前立のご本尊が特別に開扉されて直接拝むことができます。

御本尊のご利益

浅草寺の御本尊である聖観世音菩薩は、広大無辺の慈悲の力で人々を救済するとされる仏様であり、非常に多岐にわたるご利益があると信仰されています。特定の願い事だけでなく、生きとし生けるもの全てに対する包括的な救済力をお持ちです。

ですので、ご本尊のご利益は「所願成就」として信仰されています。

所願成就には、以下のような様々なご利益が含まれています。

- 家内安全:家族が健康で幸せに暮らせるよう守護してくださいます。

- 商売繁盛:事業の発展や成功、財運向上にご利益があるとされています。浅草が古くから商業の地として栄えてきた背景もあり、特に信仰を集めています。

- 開運厄除:災厄を払い、良い運気を招き入れてくださいます。人生における様々な障害を取り除き、順調な道を歩めるよう導いてくださいます。

- 病気平癒:病気の回復や健康長寿を祈願する人々から信仰されています。心身の苦痛を和らげ、健康な生活を送れるよう助けてくださいます。

- 交通安全:旅行や移動の際の安全を守ってくださいます。事故や災難から身を守り、無事に目的地にたどり着けるよう加護してくださいます。

- 良縁成就:良い出会いを願い、恋愛成就や結婚を祈願する人々にも信仰されています。

- 学業成就:試験合格や学力向上を願う学生やその家族からも信仰を集めています。

- 除災招福(じょさいしょうふく):災いを避け、福を招く力があるとされています。予期せぬ困難や災難から身を守り、幸福な未来へと導いてくださいます。

- 救苦救難(きゅうくきゅうなん):苦しみや困難に直面した人々を救済する力があるとされています。人生における様々な苦難を乗り越えるための助けを与え、心の平安をもたらしてくださいます。

浅草寺の見どころ

浅草寺の見どころを、雷門、仲見世通り、宝蔵門や本堂、他の諸堂まで、それぞれの魅力は以下のとおりです。

雷門(風雷神門)

浅草寺の顔とも言える朱塗りの大きな門です。正式名称は「風雷神門(ふうらいじんもん)」と言い、向かって右に風神、左に雷神が安置されています。

現在の雷門は昭和35年(1960年)に95ぶりに再建されたものです。

パナソニック(旧・松下電器)の創業者・松下幸之助氏(1894年~1989)が、浅草寺の貫首(かんじゅ)に祈祷をしていただいたところ悩みの種だった膝痛が治ったため、そのお礼にと寄進しました。

再建の資金はすべて幸之助氏のポケットマネーだったそうです。

なんといっても中央に吊るされた巨大な提灯は圧巻で、重さ約700kgもあります。この大提灯の文字は表と裏で異なり、表が「雷門」、裏が正式名称の「風雷神門」と書かれています。裏(仲見世通り側)の下端の輪っぱに「松下電器産業株式会社 創業者 松下幸之助」と書かれています。

提灯の輪っぱの下には、浅草寺の山号の「金龍山」に因んで木彫の龍がはめられています。

仲見世通り

雷門をくぐると、賑やかなお土産物屋さんがずらりと並ぶ仲見世通りが続きます。約250mの間に、伝統工芸品、お菓子、おもちゃなど、様々なお店が軒を連ねています。

いつも多くの人で賑わっていて、歩いているだけでも楽しい気分になります。食べ歩きできるお店もたくさんあるので、色々試してみるのもおすすめです。

江戸時代から続く老舗や、昔ながらの玩具を扱うお店など、歴史を感じさせるお店も多くあります。

季節ごとに飾り付けが変わるので、いつ訪れても新しい発見があります。

宝蔵門

仲見世通りを抜けると見えてくる、朱塗りの二重門が宝蔵門です。かつては経蔵として経典などを納めていたことから、この名がつきました。

門の両脇には、迫力満点の仁王像(阿形と吽形)が安置されています。浅草寺を守る力強い守護神で、その筋肉の隆々とした様子は一見の価値ありです。

門の裏側には、巨大な二つのわらじが奉納されています。これは、仁王様の足の大きさを表していると言われています。

宝蔵門の構造は、上層は宝庫となっており、浅草寺の宝物が保管されていますが、通常は非公開です。

本堂(観音堂)

宝蔵門をくぐると正面に見えるのが、浅草寺の本堂、正式には「金龍山浅草寺 本堂(観音堂)」です。ご本尊である聖観世音菩薩像が安置されています。

大きな屋根と鮮やかな朱塗りが印象的で、堂々とした姿は見る人を圧倒します。

日々たくさんの人が熱心に参拝に訪れており、特にインバウンドの外国人観光客が多く目立ちます。

本堂の天井には、日本画家の川端龍子によって描かれた「龍の図」と、堂本印象によって描かれた「天人散華の図」という二つの見事な天井画があります。ぜひ見上げてみてください。

境内の諸堂

本堂の周りには、様々な役割を持つお堂や塔があります。

五重塔

本堂の西側にそびえ立つ美しい五重塔。現在の塔は戦後に再建されたものですが、その姿は浅草のシンボルの一つとなっています。夜にはライトアップされ、幻想的な雰囲気を醸し出します。

影向堂(ようごうどう)

浅草寺本堂北西の影向堂は、平成6年に慈覚大師円仁の生誕1200年を記念して建立されました。「影向」とは神仏の出現を意味し、堂内には観音菩薩を助ける「影向衆」として、生れ年ごとの守り本尊八体が祀られています。中央の聖観世音菩薩に加え、千手観音、虚空蔵菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩、勢至菩薩、大日如来、不動明王、阿弥陀如来が安置されています。

外陣には浅草名所七福神の大黒天も祀られており、影向堂は浅草寺の朱印所として、観音菩薩と大黒天のご朱印を授与しています。

淡島堂(あわしまどう)

現在の本堂が建立される以前は、淡島堂は仮本堂として御本尊が安置されていました。

女性の守り神である淡島明神が祀られています。裁縫の上達や安産などのご利益があるとされています。

淡島堂はお堂の中に靴を脱いで上がることできます。この日は、フランス人のご夫婦がお堂の中で座禅を組んでいました。その姿を見て私も坐禅を組ましていただきました。

銭塚地蔵堂(ぜにづかじぞうどう)

浅草寺の銭塚地蔵堂には六地蔵尊が安置され、その下には寛永通宝が埋められているという言い伝えがあります。由来は享保年間、摂津国の貧しい武士の妻が、子供たちが掘り当てた大量の寛永通宝を理由のない金として埋め戻させたという話です。賢母の教えで子供たちは立派に成長し、後に金を埋めた場所に地蔵尊を祀りました。これが西宮市の銭塚地蔵尊であり、その分霊を勧請した浅草寺の銭塚地蔵堂は、商売繁昌のご利益を求める人々の信仰を集めています。

鎮護堂(ちんごどう)

かつて江戸には狸が多く棲息しており、上野や浅草にも見られました。しかし、戦乱や開拓によって浅草寺伝法院付近へ移り住んだそうです。狸のいたずらに困っていた寺に、狸が祠を建てて保護してくれれば火災から守ると告げる夢のお告げがあったといいます。そこで明治16年に鎮護堂が建立されました。

そのおかげで、伝法院と鎮護堂は震災や空襲を免れたということです。火除けの他に、失せ物が見つかる霊験から盗難除けの信仰も集め、狸の語呂から芸能関係者の信仰も篤いことで知られています。

浅草寺の魅力を「一生モノの体験」に変える方法

浅草寺の歴史や見どころを知ったなら、次はぜひ、その「真の姿」に触れてみてください。

多くの観光客が帰路についた後、浅草の街に一晩身を置くことで、視界を遮るもののない圧倒的な迫力の境内を独占できます。

日頃の日帰り参拝を、自分をアップデートする「高次元の宿泊参拝」へ。おすすめのホテルと開運グルメは以下の記事で紹介しています。

【2026最新】浅草寺の参拝におすすめのホテル3選&グルメ|宿泊で真の姿を!

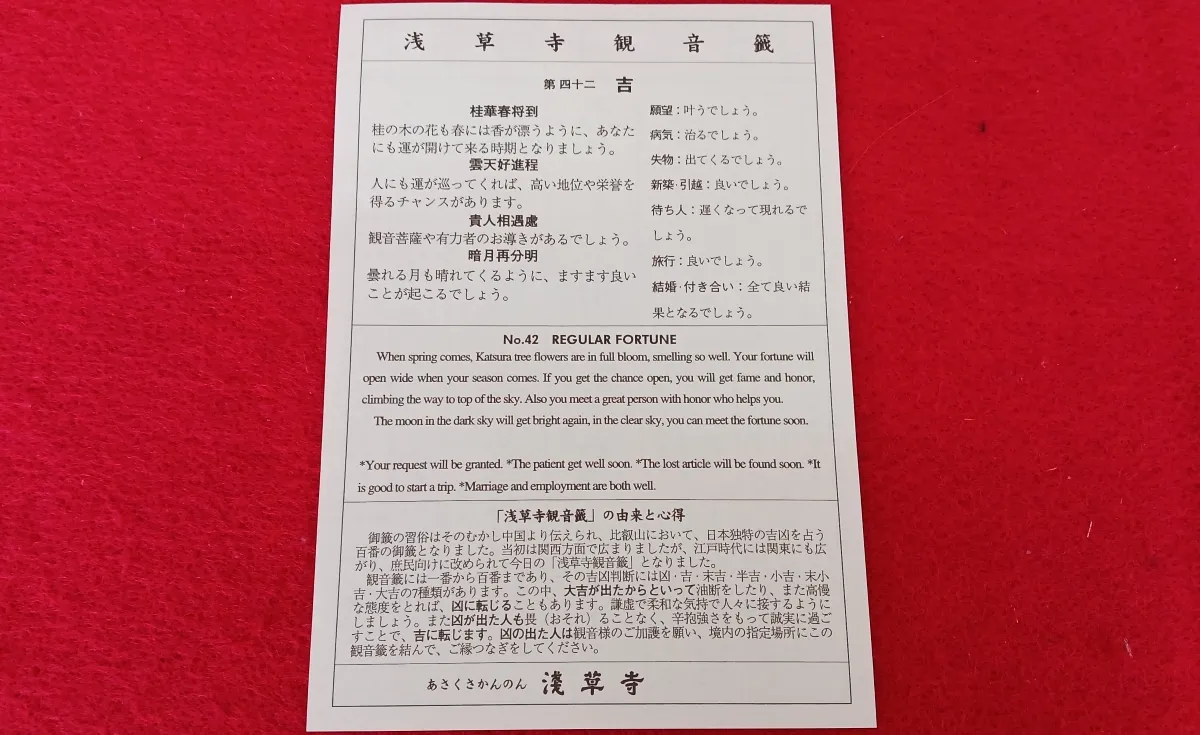

浅草寺のおみくじ

参拝後におみくじを引いて参りました。今回は「吉」、すべて叶うような嬉しいおみくじでした。

浅草寺のおみくじは、凶の割合が非常に高いことで知られています。一般的に、他のお寺や神社では吉や大吉が出やすいように調整されていることが多いのですが、浅草寺では昔ながらの方式を守り、約30%の確率で凶が出ると言われています。

100枚の内、大吉は17枚、吉は35枚、半吉は5枚、小吉は4枚、末小吉は3枚、末吉は6枚が出るようになっているようです。

ですので、凶が多い分、大吉や吉が出た時の喜びは大きく、100枚中3枚と最も少ない末小吉を引いた人は、レアなくじを引いたことになります。

もし凶が出ても、境内の所定の場所で引き直すことができますが、「一度引いたおみくじの結果も大切にした方が良い」とも言われているようです。

昨今はインバウンド観光客が増えており、浅草寺のおみくじは、外国人でも理解できるように、結果を英語で表記しています。

おみくじを引くという行為は、日本の伝統的な文化に触れる良い機会となっており外国人観光客からもおみくじの人気は高まっているようです。

浅草寺の御朱印

浅草寺でいただける御朱印は以下の2種類です。

それぞれの初穂料は500円です(今回の参拝では御朱印を頂くのを忘れてしまいました)。

- 聖観世音菩薩

浅草寺のご本尊である聖観世音菩薩の御朱印です。 - 大黒天

浅草名所七福神の一つ、大黒天の御朱印です。

御朱印は、本堂に向かって左側にある影向堂(ようごうどう)でいただくことができます。

受付時間は午前8時から午後4時半までです。

また、浅草寺では様々な種類の御朱印帳も授与されています。

- 蒔絵御朱印帳(朱・白)

雷門が描かれた蒔絵の御朱印帳です。初穂料は各3,000円です。 - 御朱印帳(紺・赤)

金の龍がデザインされた御朱印帳です。

紺色の大サイズは1,500円、赤色の大サイズは1,500円、小サイズは1,300円です。

御朱印帳も影向堂で求めることができます。

浅草寺のお守り

浅草寺には様々なお守りがあり、ご利益やデザインも豊富です。主な種類と初穂料は以下の通りです。

- 本尊守

500円。浅草寺のご本尊である聖観世音菩薩さまのご加護により、願いが成就するとされています。 - 心願成就守

1,000円。金の龍と観音さまが描かれ、願い事の成就を後押しするとされています。 - 厄除守

1,000円。厄年の方におすすめで、苦しみから救ってくださる観音さまのご利益が込められています。 - 交通安全守

1,000円。交通・移動の災いから守護してくださるよう祈願されたお守りです。房付き(2,000円)、木札(白1,000円、金襴赤2,000円)もあります。 - 良縁守

1,000円。人との縁、土地との縁、仕事の縁など、様々な良いご縁に恵まれるご利益があるとされています。ピンクと緑の2色があります。 - 安産守

1,000円。出産を控えた方、子宝を願う方に安産のご利益があります。 - 雷門合格守

2,000円。「狭き門をくぐり抜ける」という意味があり、難関突破のお守りとして人気です。 - 肌守

500円。小さく、肌身離さず身につけやすいお守りで、健康増進のご加護があるとされています。橙色と緑色の2色があります。 - 学業守

500円。日々の勉強に励む方の学業成就を応援するお守りです。 - 蓮弁守

3,000円。蓮の花びらをかたどったお守りで、病気平癒、健康長寿のご利益があるとされています。 - 家内安全護摩札

2,000円。家族の無病息災と穏やかな日々を観音さまが見守るとされています。 - 商売繁昌護摩札

2,000円。お店や事務所に祀り、商売繁盛を祈願するお札です。 - 銀守

20,000円。観音さまのご加護により、あらゆる方面の幸運を招くとされる銀製のペンダント型のお守りです。 - 災難除守: 1,000円

- 金龍の鈴守: 1,000円

- 福禄小槌: 1,000円

その他、念珠などが頒布されています。

浅草寺のお祭り・年間行事

浅草寺では、一年を通して様々なお祭りや行事が行われ、多くの人々で賑わいます、主なものをいくつかご紹介します。

元旦(1月1日)

新年の幕開けを祝う行事です。多くの参拝者が初詣に訪れ、一年の開運や幸福を祈願します。

節分会(2月3日)

豆まきが行われ、厄払いと招福を願います。年男や著名人が豆をまく様子は大変賑やかです。

彼岸会(春分の日・秋分の日を中心とした前後7日間)

先祖の霊を供養する仏教行事です。お中日には法要が営まれます。

金龍の舞(3月18日、10月18日)

浅草寺のご本尊である聖観世音菩薩が天から降臨された際に現れたという金龍を模した舞が奉納されます。荘厳で迫力のある舞は一見の価値があります。

花まつり(4月8日)

お釈迦様の誕生を祝う行事です。境内に花御堂が設けられ、甘茶が供えられます。

ほうずき市(7月9日・10日)

四万六千日(しまんろくせんにち)と呼ばれる功徳日に行われる市です。この日に参拝すると、4万6千日分の功徳があるとされ、多くの人が赤いほおずきを買い求めます。

歳の市・羽子板市(12月17日~19日)

正月用品や羽子板などが売られる年の瀬の風物詩です。美しい羽子板は、厄除けや魔除けの意味も持ちます。

三社祭(5月第3週の金・土・日曜日)

三社祭は、浅草神社の例大祭であり、浅草寺の創建に功績のあった三人の神様(土師真中知命(はじのまなかちのみこと)、檜前浜成(ひのくまのはまなり)、檜前竹成(ひのくまのたけなり))をお祀りするお祭りです。浅草の氏子たちが一年で最も熱くなる、活気あふれるお祭りとして知られています。

主な見どころは以下のとおりです。

三基の御神輿の渡御

各町会が所有する大小様々な約百基の町内神輿に加え、本社神輿と呼ばれる三基の大きな御神輿が氏子町内を練り歩きます。この本社神輿の渡御が祭りの最も重要な儀式であり、多くの担ぎ手たちが威勢の良い掛け声を上げながら街を巡ります。

びんざさら舞

東京都の無形民俗文化財に指定されている伝統的な舞です。五穀豊穣や悪疫退散を祈願して奉納されます。

お囃子

祭りの期間中、各所で様々なお囃子の演奏が行われ、祭りの雰囲気を盛り上げます。

露店

祭りの期間中は、浅草寺の境内や周辺に数多くの露店が立ち並び、食べ物やお土産などを求める人々で賑わいます。

三社祭は、その熱気と活気から「江戸三大祭り」の一つに数えられるほど有名です。多くの担ぎ手たちが神輿を担ぎ、街を練り歩く様子は圧巻で、浅草の街全体が熱気に包まれます。ぜひ一度、その迫力を体験してみてください。

浅草寺の最寄駅とアクセス

雷門への最寄駅

浅草寺の最寄り駅は、以下の4つです。

- 東京メトロ銀座線 浅草駅

雷門に一番近く、2番または3番出口から徒歩約2分です。 - 都営地下鉄浅草線 浅草駅

A4出口から徒歩約2〜3分で雷門に到着します。 - 東武スカイツリーライン 浅草駅

中央口から徒歩約2〜3分で雷門が見えます。 - つくばエクスプレス 浅草駅

A1出口から徒歩約8分です。

どの駅からも徒歩圏内ですが、銀座線が最も雷門に近く便利です。スカイツリーにも行かれる場合は、東武スカイツリーラインや都営浅草線が便利です。

浅草寺の基本情報

【所在地】東京都台東区浅草2-3-1

【電話】 03-3842-0181

【開堂時間】 午前6時~午後5時

10月~3月は午前6時30分~午後5時

【ウェブサイト】https://www.senso-ji.jp/

【創建年】推古天皇36年(628年)

【由緒】飛鳥時代、推古天皇36年(628年)3月18日の早朝、檜前浜成・竹成兄弟が隅田川で発見した観音像を祀ったのが始まり。その後、土師中知が寺を創建し、平安時代には慈覚大師円仁が伽藍を整備。江戸時代には徳川家の庇護を受け、庶民の信仰を集めるようになった。現在も多くの参拝客が訪れる、都内最古の寺院。

【創健者】土師中知(はじの なかもと)

【御本尊】聖観世音菩薩(しょうかんぜおんぼさつ)

【境内の諸堂】本堂・影向堂・淡島堂・鎮護堂・駒形堂・薬師堂・銭塚地蔵堂・弁天堂

【(主な)ご利益】

・本堂:所願成就

・影向堂:所願成就

・淡島堂:婦人病の治癒・子授け・安産・縁結び

・鎮護堂:火難除け、東南除け

・駒形堂:子供の守護・安産・交通安全

・薬師堂:病気平癒

・銭塚地蔵堂:商売繁盛・金運上昇

・弁天堂:芸能・音楽・財福向上

【交通アクセス】

<電車利用>

・東武スカイツリーライン:浅草駅より徒歩5分

・東京メトロ銀座線:浅草駅より徒歩5分

・つくばエクスプレス:浅草駅より徒歩5分

・都営地下鉄浅草線:浅草駅A4出口より徒歩5分

<バス利用>

・都営バス

・京成タウンバス

・台東区循環バスめぐりん

<駐車場>

浅草寺には駐車場はありません。

自動車で行かれる場合は、台東区雷門地下駐車場などの有料駐車場をご利用ください。

浅草寺のライブカメラ

浅草寺の宝蔵門と周辺に設置されているライブカメラから境内の様子を確認できます。

ライブカメラ配信をご覧になるには、上記画像をクリックするか、以下の記事リンクをクリックしてください。

参拝前に混雑の具合を確認するのにお役立てください。

浅草寺の「真の姿」に出会う、夜と朝の贅沢ステイ

常に多くの人で賑わう浅草寺ですが、夜のライトアップされた静寂の境内や、朝一番の読経が響き渡る時間は、まさに別世界の神聖さです。仲見世通りが眠りについている時間にその場に居られるのは、宿泊者だけに許された最高の贅沢。

浅草エリアに宿泊し、都会の喧騒が消えた「静寂」を独占する。そんな自分へのご褒美としての宿泊体験が、観音様との縁をより深く、確かなものにしてくれます。

以下の記事では、浅草寺参拝をより特別なものにする「厳選ホテルと絶品グルメ」を詳しくご紹介しています。参拝前にぜひチェックして、的中の一夜を計画してみてください。

【2026年最新】浅草寺の参拝におすすめのホテル3選&グルメ|宿泊で真の姿を!