近年、若い世代からベテランまで、幅広い層に人気を集めている「御朱印(Goshuin)」。神社やお寺を参拝した証としていただく美しい墨書きと印は、単なるスタンプラリーとは一線を画す、奥深い日本の文化体験です。

しかし、「御朱印って何?」「どうやったらもらえるの?」「マナーはあるの?」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、御朱印をこれから始めてみたい方、すでに集めているけれどもっと深く知りたい方のために、御朱印の基本からその魅力、いただき方、そして集め方までを徹底的に解説します。

この記事を読めば、あなたもきっと御朱印の奥深い世界に魅了されることでしょう。

御朱印帳の選び方や使い方などの詳細も紹介中です!

御朱印とは?その起源と現代の意義

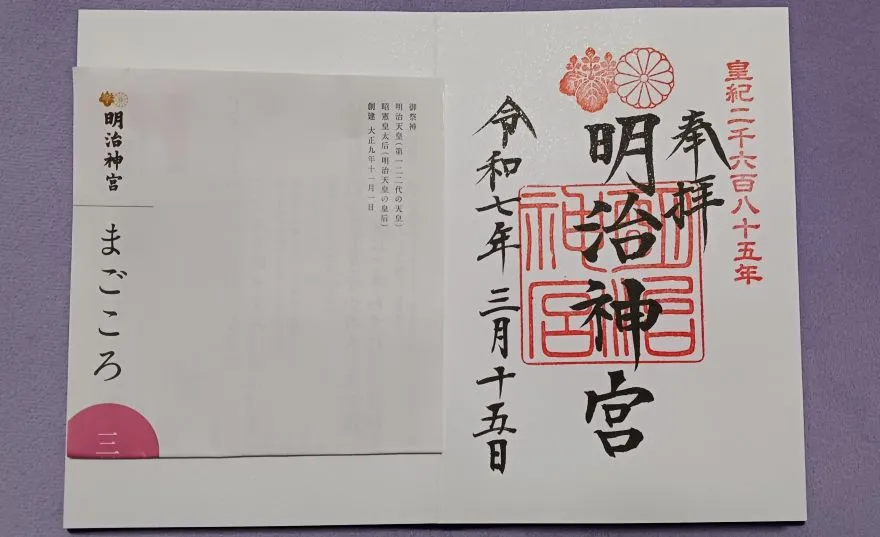

御朱印とは、神社やお寺で参拝した証として授与される、墨書きと朱印が組み合わされたものです。

その起源は古く、かつては写経を寺院に納めた際に受け取っていた「納経印」がルーツとされています。写経という修行を行った証として授与される、非常にありがたいものだったのです。

時代が流れ、現在では写経を納めなくても、参拝をすれば誰でもいただくことができるようになりました。それでもなお、御朱印には「神仏とのご縁の証」としての意味合いが深く込められています。

一つ一つの墨書きには、その社寺の御祭神や御本尊、由緒、そして参拝日などが丁寧に記され、その社寺の個性や歴史が表現されています。

御朱印は、単なる記念品ではありません。それは、参拝した日の記憶、そして神仏とのつながりを形として残す、大切な証となるのです。

なぜ今、御朱印が人気なのか?その魅力は

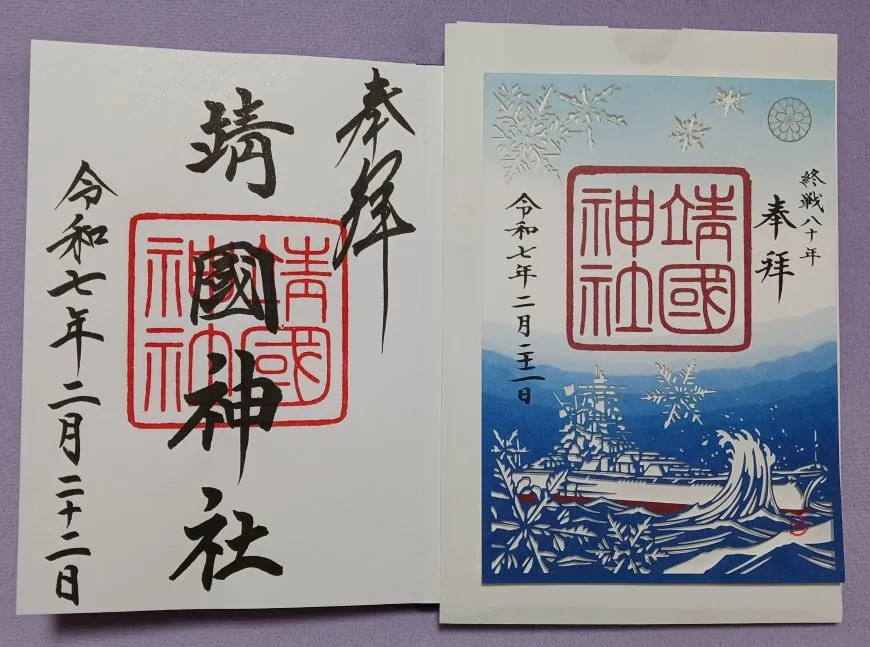

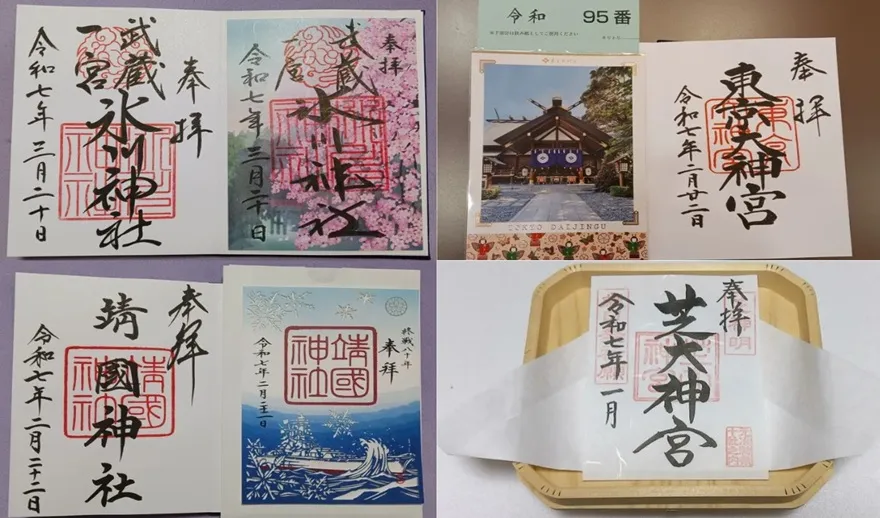

唯一無二のアート作品としての価値

御朱印は、一つとして同じものがありません。墨の濃淡、文字の書体、朱印の押し方など、手書きならではの温かみと個性があり、まさにその場でしか出会えない「一点もののアート」です。季節の印や特別な行事の際に授与される限定御朱印などもあり、その美しさや希少性も大きな魅力となっています。

神仏とのご縁、歴史と文化に触れる体験

御朱印をいただく過程は、その社寺の歴史や文化に触れる貴重な機会でもあります。境内の厳かな雰囲気を感じ、手を合わせることで、心が洗われるような体験が得られます。

御朱印を通じて、日本の伝統や精神性をより深く感じることができるでしょう。

旅の思い出を彩る記録

訪れた場所でいただいた御朱印は、その旅の素敵な思い出を鮮やかに残してくれます。御朱印帳を見返すたびに、その時の感動や出会いを思い出し、次への旅の意欲を掻き立てられます。

コレクションの楽しみと達成感

集めるほどに増えていく御朱印帳は、まさに自分だけの宝物。地域の特色ある御朱印や、特定のテーマ(七福神巡りなど)に沿って集めるなど、コレクションとしての楽しみと、満願した時の達成感も御朱印集めの醍醐味です。

御朱印集めを始める前に知っておきたいこと

御朱印集めをスムーズに、そして気持ち良く始めるために、いくつかの準備とマナーを覚えておきましょう。

御朱印帳の選び方と準備

御朱印集めに欠かせないのが「御朱印帳(Goshuin-cho)」です。

- どこで手に入れる?

多くの神社やお寺の授与所(寺務所)で購入できます。最近では、文具店や書店、オンラインショップでも様々なデザインの御朱印帳が販売されています。 - デザインと素材

和紙でできた蛇腹折りのものが一般的です。お好みのデザインや、社寺ごとに異なる特別な御朱印帳を選ぶのも楽しみの一つです。 - サイズ

一般的には大判と小判があります。事前に訪れる予定の社寺の御朱印の大きさを調べておくと良いでしょう。大は小を兼ねるので、大判を入手しておくとよいでしょう。

参拝時のマナーと心得

御朱印は、参拝の証として授与されるものです。まずは心を込めて参拝することが最も重要です。

- 参拝を済ませる

御朱印をいただく前に、必ず本殿や本堂で参拝を済ませましょう。 - 身だしなみを整える

神聖な場所を訪れるため、清潔でTPOに合った服装を心がけましょう。 - 静粛にする

境内では大声で話したり、走り回ったりせず、静かに過ごしましょう。 - 写真撮影

撮影が禁止されている場所や、神職・僧侶の方にカメラを向けるのは避けましょう。

これらのマナーを守ることで、より清々しい気持ちで御朱印をいただくことができます。

実践!御朱印の「いただき方」完全ガイド

実際に御朱印をいただく際の手順をご紹介します。

御朱印をいただく手順

- 参拝を済ませる

まずは、神様や仏様に感謝の気持ちを込めて、丁寧に参拝しましょう。 - 御朱印所へ向かう

参拝後、御朱印所(授与所、納経所、寺務所などと呼ばれます)へ向かいます。場所が分からない場合は、案内表示や地図を確認するか、近くの人に尋ねてみましょう。 - 御朱印帳を渡す

御朱印所で列に並び、順番が来たら「御朱印をお願いします」と一言添えて御朱印帳を渡します。希望のページを開いて渡すのがマナーです。 - 初穂料(お志)を納める

御朱印は「志」としていただくものであり、料金ではありません。一般的に500円程度が目安ですが、事前に調べておくとスムーズです。おつりのないように小銭を用意しておくと親切です。 - 出来上がりを待つ

目の前で書いてくださる場合もあれば、預けて後で受け取る場合もあります。その場で待つ際は、静かに順番を待ちましょう。 - 受け取る

出来上がった御朱印帳を受け取る際も、「ありがとうございます」と感謝の気持ちを伝えましょう。

書き置き(書き置き御朱印)の場合

近年、多くの社寺で「書き置き」と呼ばれる、あらかじめ半紙などに書かれた御朱印が授与されることがあります。

- 受け取り方

御朱印帳を渡す代わりに、書き置きの御朱印をそのままいただきます。 - 注意点

書き置きの御朱印は、後でご自身で御朱印帳に貼り付ける必要があります。

貼り方は次に説明します。

御朱印の整理と保管方法

せっかくいただいた御朱印は、大切に保管したいもの。御朱印は、綺麗に貼り付けることで、後から見返したときの感動が大きくなります。

御朱印の綺麗な貼り方

<必要なもの>

- 御朱印

- 御朱印帳

- スティックのり(水分が少ないタイプがおすすめ)またはテープのり

- 定規、カッター(またはハサミ)

- カッターマット(または段ボールなど保護するもの)

<貼る手順>

- 書き置き御朱印の裏面に、のりを均一に薄く塗ります。端までしっかりと塗ることで、剥がれにくくなります。

- 御朱印帳の空白ページに、ずれないように慎重に貼り付けます。

- 貼り付けた後、上から清潔な布などで軽く押さえ、空気を抜くように密着させます。

御朱印帳の保管方法

御朱印帳は、神聖な証が綴られた大切なものです、しっかりとした保管は神様への尊敬の念の証となります。

- 直射日光を避ける: 色褪せの原因になります。

- 湿気を避ける: カビや紙の劣化を防ぎます。

- 専用の袋や箱に入れる: 傷や汚れから守り、大切に保管しましょう。

御朱印袋に入れたり、桐箱に保管すると御朱印を湿気から守ることができます。

御朱印巡りをさらに楽しむためのヒント

御朱印集めは、知れば知るほど奥が深く、様々な楽しみ方ができます。

- 季節限定や特別な御朱印を探す

正月限定、桜の時期限定、紅葉の時期限定など、季節ごとに特別な御朱印を授与する社寺が多くあります。また、特別な行事や祭りの際にも限定御朱印が登場することがあります。事前に情報をチェックして訪れると、より特別な体験ができます。 - 自分だけのテーマを決めて巡る

例えば、「厄除けの御朱印巡り」「縁結びの御朱印巡り」「特定の神様・仏様の御朱印巡り」「パワースポット巡り」など、テーマを決めて巡ると、一つ一つの御朱印にストーリーが生まれ、より深く楽しめます。 - 旅の計画に御朱印を組み込む

旅行先で訪れる社寺の御朱印情報を事前に調べておくことで、効率的に御朱印をいただくことができます。地元の美味しいものや観光スポットと合わせて計画を立てると、旅全体がさらに充実します。 - 御朱印巡りの記録を残す

どこで、いつ、どんな御朱印をいただいたか、簡単なメモを書き残しておくと、後から見返した時に思い出が蘇ります。

まとめ:御朱印を通じて広がる日本の文化体験

御朱印集めは、単にスタンプを集める行為ではありません。それは、日本の豊かな歴史と文化に触れ、神仏とのご縁を感じ、そして何よりも自分自身の心と向き合う、貴重な体験です。

この記事が、あなたの御朱印巡りの第一歩となり、新たな発見と感動に満ちた旅のきっかけとなれば幸いです。ぜひ、あなただけの美しい御朱印帳を手に、日本の奥深い魅力を感じてみてください。