関東屈指のパワースポットとして知られる香取神宮。古来より鹿島神宮と並び称され、「東国三社」の一社として深い信仰を集めてきました。

本記事では、その神秘的な魅力と鹿島神宮との深い関係を徹底的に解説します。香取神宮を訪れる前に知っておきたい、由緒やご利益、見どころ、アクセス方法まで、網羅的にご紹介します。

香取神社の由緒と歴史

美しい色彩の拝殿

香取神宮は、神武天皇18年(紀元前643年)に創建されたと伝えられる、全国の香取神社の総本社です。その歴史は非常に古く、延喜式神名帳(えんぎしきじんみょうちょう)では最高位の「神名大社(かんなおおかみ)」に列せられ、伊勢神宮に次ぐ格式を持つとされてきました。かつては伊勢神宮、鹿島神宮と共に「神宮」の称号を持つ、わずか三社の一つでした。

香取神宮と鹿島神宮との深い関係

香取神宮と鹿島神宮は、単に地理的に近いだけでなく、神話から歴史、信仰に至るまで、多岐にわたる深い結びつきを持っています。

神話上の関係

日本神話の「国譲り」の場面で、天照大御神(アマテラスオオミカミ)が地上の国を治めるために、経津主大神(香取神宮の祭神)と武甕槌大神(鹿島神宮の祭神)を遣わしました。二柱の神は地上に降り立つと、大国主神(オオクニヌシノカミ)と交渉し、武力に頼ることなく、平和的に国を譲り受けることに成功します。この神話上の共闘関係が、両社の深い結びつきの根源です。

歴史的・軍事的な役割

古代、大和朝廷が東国(現在の関東地方)を支配する上で、両社は軍事的な要衝でした。かつての「香取海」を挟んで向かい合い、東国平定の拠点としての役割を担いました。

要石(かなめいし)の信仰

両社には、地下で地震を起こすとされる大ナマズを抑えつける「要石」が祀られています。香取神宮の要石が凸形であるのに対し、鹿島神宮の要石は凹形であり、互いに対になっているとされます。この伝説は、江戸時代に水戸藩主の徳川光圀が、要石の深さを確かめるために人夫を動員して掘らせたものの、根元に届かず、翌朝には掘った穴が埋まってしまうという不可思議な出来事に遭遇し、断念したというエピソードが両社に伝えられています。

祭事における結びつき

最も象徴的なのが、12年に一度、午年(うまどし)に行われる「御船祭」です。この祭りは、鹿島神宮の神輿が御座船に乗って水上を進み、利根川で香取神宮の神輿と合流し、互いの交流を深めるという、両社の神々が水上で出会う一大祭事です。この祭りは、神話上の共闘関係や地理的な結びつきを再現するものです。

藤原氏の氏神

奈良時代、力を持った藤原氏は、両神社の祭神を、奈良の春日大社に勧請(かんじょう)して、自らの氏神としました。これにより、両神は藤原氏の守り神となり、全国的な信仰が広がりました。

鹿島神宮に関する詳しいことは以下の記事を御読みください。

香取神社のご祭神

主祭神

経津主大神(ふつぬしのおおかみ)

「古事記」や「日本書紀」では、武甕槌大神と共に国譲りの交渉にあたった神様です。天照大御神が「豊葦原の瑞穂の国(日本の国)は、私の子供が治めるべき」と考え、地上にいる大国主神(オオクニヌシノカミ)に国を譲るよう求めました。その交渉役として、まず武甕槌大神が派遣されますが、経津主大神は自ら「私が行くべきだ」と名乗り出て、武甕槌大神と共に地上に降り立ちました。二柱の神は、剣の威厳をもって交渉を成功させ、平和的に国を譲り受けるという偉業を成し遂げました。このことから、経津主大神は武神、剣の神として知られています。

摂社・末社

奥宮

伊勢神宮の古材が使用されている

祭神:経津主大神の荒魂(あらみたま)

奥宮は、本殿から少し離れた旧参道からさらに奥にあり、御祭神・経津主大神(ふつぬしのおおかみ)の荒御魂(あらみたま)を祀る特別な場所です。荒御魂は、神様の力強く勇ましい側面を表し、勝負運や開運、困難を打破する道開きの力を授けると信仰されています。

現在の社殿は、昭和48年(1973年)の伊勢神宮式年遷宮の古材を譲り受けて建てられたもので、その静かで厳粛な雰囲気から、本殿とは異なる強いエネルギーを感じるパワースポットとして知られています。

香取神宮のご利益

主なご利益は、武道上達・必勝祈願、勝運(勝負運)、家内安全、病気平癒、商売繁盛、学業成就です。

武道上達、必勝祈願

主祭神が武神であることから、剣道や柔道をはじめとする武道家や、スポーツ選手に特に崇敬されています。

勝運(勝負運)

古くから勝利の神様として信仰されており、受験や就職活動、ビジネス、そして人生の重要な局面での成功を願う人々が参拝します。

家内安全、病気平癒

武神として災厄を祓い、守護する力があるとされ、家庭の安全や健康を祈願します。

商売繁盛、学業成就

物事を成功に導く力があるとされ、事業の繁栄や学業の成就を願う人々にもご利益があるとされます。

【ユニークな口コミ】

- 「剣道の試合前にお参りしたら、信じられないくらい集中できて優勝できました!」

- 「要石にお祈りしたら、それまで悩んでいた仕事のモヤモヤがすっきり晴れて、良い方向に進み始めました。地震だけでなく気持ちも安定させるのですね」

- 「受験の合格祈願に来ましたが、後日、先生に『君の答案は神がかってた』と褒められました!」

- 「病気で不安な日々でしたが、参拝後から気持ちが前向きになり、体調もどんどん回復しました。」

- 「新しい事業のプレゼン前に参拝。プレゼン大成功で、トントン拍子に話が進んで驚きました。」

見どころ

香取神宮は見どころが満載、以下の主な人気の見どころに加え、20社ほどの境内社(摂社・末社)が点在しています。

朱塗りの大鳥居

朱色の大鳥居

香取神宮の参拝は、まずこの大鳥居をくぐることから始まります。現在の鳥居は、2002年(平成14年)に、12年の一度の「式年神幸祭」の記念事業として香取神宮の御用材を使用して建て替えられたものです。堂々とした朱塗りの鳥居は、訪れる人々を厳かな気持ちにさせてくれます。

表参道

多くの燈籠が立ち並ぶ表参道

参道商店街を抜けると朱塗りの大鳥居が現れます。大鳥居をくぐると、長い参道が続き、両脇には杉の木などが立ち並び、春には桜並木が咲き誇り、参道の風情を一層引き立てます。参道の奥には、総門と美しい楼門が見えてきます。

桜馬場

参道の途中には「桜馬場」と呼ばれる場所があります。ソメイヨシノ、オオシマザクラなどが数百本があり、桜の名所として、春には桜が咲き誇り、美しい景観を楽しむことができます。かつては、流鏑馬(やぶさめ)などが行われた場所とされてます。

北参道

緑の葉と朱色の柵のコンビネーションが美しい

本殿から桜馬場へと続く北参道は、豊かな杜に囲まれ、両側に朱色の柵が並ぶ美しい参道です。静かで神秘的な雰囲気があり、訪れる人に自然の力を感じさせてくれます。

一の鳥居(津宮鳥居)

かつて船参拝の玄関口であった津宮鳥居

一の鳥居は、利根川に面した津宮鳥居河岸に建つ、木造の鳥居です。かつて水上交通が主流だった時代に、船で参拝する人々の玄関口として機能しました。この場所は、御祭神・経津主大神が上陸したとされる由緒ある地でもあります。現在の鳥居は、2002年(平成14年)に香取神宮の御用材を使って建て替えられました。12年に一度の式年神幸祭では、この鳥居から御神輿を乗せた御座船が川を渡る神事が行われます。

奥宮

入り口からさらに奥に奥宮はある

本殿の裏手、森の奥にひっそりと佇む摂社です。主祭神である経津主大神の荒魂が祀られています。荒々しくも強力な神の力を感じられる場所として、特に熱心な参拝者が訪れます。

総門

三の鳥居の奥に総門が見える

この総門は、江戸幕府5代将軍徳川綱吉によって、本殿や楼門と同じ元禄13年(1700年)に建てられました。国の重要文化財に指定されているこの門は、朱色(赤漆)を基調に極彩色が施された、元禄期の豪華な建築様式を今に伝える貴重な遺産です。参道の奥、石造りの三の鳥居をくぐった先にあります。

楼門

楼門も徳川綱吉が建てた国の重要文化座

楼門も国の重要文化財で、本殿や総門と同じ元禄13年(1700年)に徳川綱吉の命で建てられました。鮮やかな朱塗りが特徴で、屋根は入母屋造です。上部の扁額は日露戦争の英雄・東郷平八郎の筆によるもので、左右には随身像が安置されています。この楼門をくぐると、いよいよ拝殿・本殿のある神域の核心へと入ります。

神楽殿

拝殿を移築して神楽殿として使われている

神楽殿も元禄13年(1700年)に徳川綱吉の命で建てられた、千葉県指定有形文化財です。この建物は、現在の拝殿が造営されるまでの約240年間、旧拝殿として使用されていました。昭和15年(1940年)に現在の場所に移築され、神楽の奉納やご祈祷に用いられています。元禄期の建築様式を今に伝え、本殿や拝殿とは異なる歴史的な重みを感じさせてくれます。

拝殿&本殿

手前が本殿で奥が拝殿

香取神宮の主要な社殿は、本殿、幣殿、拝殿が一体となった「権現造(ごんげんづくり)」という様式で構成されています。

この社殿群の核となる本殿は、江戸幕府5代将軍徳川綱吉の命により、元禄13年(1700年)に造営されました。本殿と幣殿は黒漆を基調に、拝殿は極彩色が施された、重厚で格式高い様式で、国の重要文化財に指定されています。

拝殿と幣殿は、昭和11年(1936年)から4年の歳月をかけて、本殿の意匠と趣きに合わせて新たに建てられたものです。これらは国の登録有形文化財となっています。

三本杉

香取神宮の三本杉は、拝殿に向かって左側に立っており、一本の幹が根元から三つに分かれた、神聖な御神木として知られています。

この杉には、平安時代の武将・源頼義にまつわる伝説が残されています。頼義が前九年の役に出陣する際、戦勝を祈願して「天下太平、社頭繁栄、子孫長久」の三つの願いを込めたところ、祈りの通り、この杉が三つに分かれたと伝えられています。

三本杉は神様の力の現れとされ、多くの人々に信仰されてきました。特に、中心部が空洞になっており、内部に立って祈ると願いが叶うという信仰は、パワースポットとして今も参拝者に親しまれています。

境内社

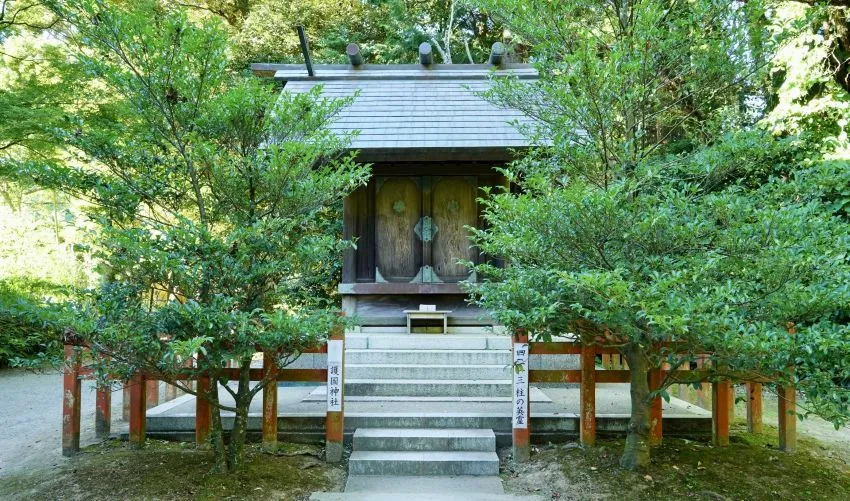

摂社・末社の中で最も大きい護国神社

代表的な奥宮以外にも多くの摂社・末社が点在しています。

馬場殿神社、櫻大刀自神社、市神社、香取護国神社、大鳥神社、天降神社、諏訪神社、六所神社、花薗神社、姥山神社、佐山神社、大山祇神社、厳島神社、鹿島神社、稲荷神社、璽神社

これらの境内社は境内案内図で確認できます→こちら

香取神宮の御朱印

香取神宮では、参拝の記念として複数種類の御朱印が授与されています。通年でいただける基本の御朱印に加え、週末限定や季節限定のものもあり、参拝の楽しみをより深めてくれます。

主な御朱印の種類

香取神宮(本殿)御朱印

社印と「下総國一之宮」の墨書が入った、定番の御朱印。通年で授与されます。

奥宮御朱印

「奥宮」の墨書と社印が押された御朱印。週末限定で授与されます。

要石御朱印

要石のイラストが入ったユニークな御朱印。こちらも週末限定です。

香取護國神社の御朱印(期間限定)

彼岸期間などに限定授与されるもので、桜の印や社紋があしらわれています。

季節限定御朱印

祭事や行事に合わせて、特別なデザインの御朱印が頒布されることがあります。

御朱印は基本的に直書きですが、混雑時や限定御朱印は書き置き対応となる場合もあります。授与時間は本殿が8:30〜16:30、奥宮が9:00〜16:30です。

参拝の記念としてだけでなく、東国三社巡りの一環として集めるのもおすすめです。

お守り

香取神宮では、参拝者の願いに寄り添う多彩なお守りが授与されています。以下に代表的なお守りを紹介します。特に要石災難除守・体育勝運守・むすび守りとかの人気が高いようです。

お守りの種類とご利益

- 要石災難除守

香取神宮の地震を抑える「要石」にちなんだ強力な災難除けのお守り。 - 体育勝運守

武道、スポーツ競技での勝利祈願。武神・経津主神が勝利へと導くとアスリートうあ受験生などに人気。 - むすび守り

縁結び・良縁成就を願う。恋愛や人間関係の向上を願う人に支持されている。 - 錦守

全体運を高める万能タイプ。鮮やかな色合いと香取神宮の象徴的なデザインで人気。 - 開運厄除守

運気向上と厄除けを兼ね備えた強力な守り。人生全般の幸運を引き寄せたい方におすすめ。 - 学業守

学業成就・集中力向上を願う学生向けのお守り。 - 合格守

試験や資格取得の成功を祈願。受験生に人気。 - 安産守

妊婦と赤ちゃんの健康と安全な出産を祈る。 - 交通安全錦守

車やバイク、自転車の安全運転を祈願。車内に置く人も多い。 - 健康守

日々の健康維持・病気予防を願う。家族への贈り物にも。 - 厄除・身代り守

厄年や災厄から身を守るための強力なお守り。

お守りの初穂料は多くが800円前後で、色やデザインも複数展開されています。サイズも持ち歩きやすく、鞄や財布に収まるものが多いです。

香取神宮の授与所は8:30〜17:00まで開いており、直接参拝できない方には郵送対応もあります。

ご自身の願いや直感に合わせて選ぶことで、より深いご加護を感じられるでしょう。

祭典と年間行事

式年神幸祭(最も重要で盛大な神事)

香取神宮の「式年神幸祭(しきねんじんこうさい)」は、12年に一度、午(うま)の年に執り行われる、香取神宮で最も盛大かつ重要な大祭です。

この祭りは、御祭神である経津主大神(ふつぬしのおおかみ)が、日本の国土を平定するために舟で東征した様子を再現する神事として、古くから受け継がれてきた祭典です。

開催日

12年に一度、午(うま)の年の4月15日

巡行ルート

祭りの主な巡行ルートは、以下の二つに分かれています。

この祭りの見どころは、その壮大さと、地域全体が一体となって作り出す熱気です。通常は静寂に包まれる神宮の境内や街中が、数千人にも及ぶ行列で埋め尽くされます。鎧武者や猿田彦、稚児、獅子舞などが登場し、まるで平安時代の絵巻物が現代によみがえったかのような、圧倒的な光景が広がります。

陸上渡御

神宮の参道から出発し、神輿を中心とした大行列が旧佐原市街地を練り歩き、数千人にも及ぶ行列で埋め尽くされます。鎧武者や猿田彦、稚児、獅子舞などが登場し、まるで平安時代の絵巻物が現代によみがえったかのような、圧倒的な光景が広がります。

御船渡御

御船渡御は、鹿島神宮との深い繋がりを象徴する重要な儀式です。陸上渡御を終えた御神輿は、利根川畔の津宮鳥居河岸で御座船に乗せられ、水上の行列をなします。

この時、対岸の鹿島神宮では、武甕槌大神の神輿が香取の神輿を静かに見送る神事が行われます。この儀式は、国譲り神話で協力した二柱の神様の関係を再現するもので、多くの見物客を圧倒する式年神幸祭ならではの神事です。

主な祭典・行事

香取神宮で一般の参拝者も見学できる格式が高い祭典としては以下があります。

例大祭(毎年4月)

香取神宮で最も格式高い祭典で、国家安泰・五穀豊穣を祈る厳粛な神事。拝殿前庭での祝詞奏上や神楽奉納は一般参拝者も見学可能。境内は神聖な空気に包まれ、香取大神の神威を感じる場となる。

神幸祭(毎年例大祭の翌日)

例祭の翌日に行われる神輿渡御で、経津主大神の東国平定を再現する装束行列。鎧武者、猿田彦、神馬、獅子舞などが登場し、旧佐原町内を練り歩く。沿道からの見学や撮影も可能で、地域最大級の祭礼。

大祓式(毎年6月30日・12月31日)

6月と12月の年2回行われ、半年間に身についた罪穢れを祓い清める神聖な儀式です。参拝者は、形代(かたしろ)に息を吹きかけ体をなでて罪穢れを移し、それを神職が祓い清めます。夏越の大祓では、境内に設けられた茅の輪(ちのわ)をくぐる儀式も行われ、静かで厳かな雰囲気の中で、日本の伝統的な浄化の信仰に触れることができます。

御田植祭(毎年5月)

五穀豊穣を祈る田植え儀式で、神職や早乙女姿の子どもたちが神田で田植えを行う。見学可能で、古式ゆかしい農耕儀礼に触れられる貴重な機会。地域の自然と神事が融合した穏やかな祭典。

年間スケジュール

【1月】

- 歳旦祭(1日 5:00):新年最初の祭典。国家安泰と五穀豊穣を祈願。

- 元始祭(3日 10:00):皇室の繁栄と国民の平安を祈る祭典。

- 成人の日祭(14日 10:30):新成人の門出を祝う神事。

- 月次祭・献詠祭披講式(16日 10:00):月例の祭典と和歌の奉納。

- 星鎮祭(3日 13:30):星の神を鎮め、厄除けを祈願。

【2月】

- 節分祭(4日 10:00):厄除けと福招きの豆まき神事。

- 祈年祭(20日前後の日曜 11:00):五穀豊穣を祈る重要な祭典。

- 建国記念祭(11日 10:00):建国の精神を讃える神事。

- 天長祭(10日 11:00):天皇陛下の御長寿を祈願。

- 春季皇霊祭遥拝式(春分の日 10:00):皇室の祖霊に遥拝を捧げる。

【3月】

- 春分の日祭(3日 10:00):自然と祖先への感謝を捧げる。

- 神武天皇祭遥拝式(第1土曜 11:00):初代天皇を偲ぶ遥拝式。

- 農業振興祈願祭(午後):農業の発展を願う祈願祭。

- 御田植祭(翌日曜 11:00):田植えの儀式で豊作を祈願。

【4月】

- 例祭(14日 10:00):香取神宮で最も重要な祭典。国家安泰を祈る。

- 神幸祭(15日 13:00):神輿が町を巡る華やかな行列。

- 昭和祭(29日):昭和天皇を偲ぶ祭典。

【5月】

- 昭和祭(1日 10:00):昭和天皇の御霊に感謝を捧げ

- みどりの日祭(5日 10:00):自然への感謝と保護を祈る。

- 御田植祭(11日 10:00):田植え儀式による五穀豊穣祈願。

【6月】

- 健児祭(30日 15:00):子どもの健やかな成長を祈る。

- 大祓(30日 17:00):半年間の穢れを祓う重要な神事。

【7月】

大祓(1日 11:00):前月の大祓に続く浄化の儀式。

【8月】

- 月次祭・御日供講祈願祭(1日 9:00):月例祭と講員の祈願。

- 馬場殿神社例祭(16日 10:00):末社の一つである馬場殿神社の例祭。

【9月】

- 市神社例祭(11日 10:00):商業繁栄を祈る末社の祭典。

- 敬老の日祭(秋分の日 10:00):高齢者の健康と長寿を祈願。

- 秋季皇霊祭遥拝式(秋分の日 10:00):皇室祖霊への遥拝。

【10月】

- 体育の日祭(17日 10:00):健康とスポーツの振興を祈る。

- 香取護国神社秋季大祭(第2日曜 10:00):戦没者慰霊の大祭。

【11月】

- 新嘗祭(23日 11:00):収穫への感謝を捧げる祭典。

- 明治祭(4日 10:00):明治天皇の御霊に感謝を捧げる。

【12月】

- 大嘗祭(1日 18:00):新穀を神に捧げる重要な祭典。

- 除夜祭(31日 17:30):年越しの穢れを祓い、新年を迎える準備。

香取神宮 基本情報

【ご鎮座地】千葉県香取市香取1697-1

【電話番号】0478-57-3211

【参拝可能時間】終日

【祈祷受付時間】8:30〜16:30

【ご朱印受付時間】8:30〜17:00

【創始】神武天皇18年(紀元前643年)

【主祭神】経津主大神(ふつぬしのおおかみ)

【ご利益】武道上達、勝運、家内安全、病気平癒、商売繁盛、学業成就

【公式サイト】https://katori-jingu.or.jp/

香取神宮へのアクセス

電車・バスでのアクセス

JR成田線「佐原駅」から千葉交通バス「佐原・香取循環」行きで「香取神宮」下車、徒歩5分。

JR総武本線「香取駅」からタクシーで約5分。

自動車でのアクセス

東関東自動車道「佐原香取IC」から約2km、車で約5分。

香取神宮の駐車場

参拝者専用駐車場

香取神社には、参拝者専用駐車場が四か所あり、無料で利用できます。

第一駐車場(総門まで550m): 約100台

第二駐車場(総門まで約80m): 約100台

第三駐車場(総門まで350m):約130台

宮中駐車場(総門まで約120m):約20台

Googleマップ位置コード

コードをGoogleマップの検索窓に貼り付けてクリック(タップ)すると正確な位置が表示されます。

- 第一駐車場:VGMF+HR 香取市、千葉県

- 第二駐車場:VGPH+46 香取市、千葉県

- 第三駐車場:VGMJ+7M 香取市、千葉県

- 宮中駐車場:VGPH+62 香取市、千葉県

その他: 周辺に有料の民間駐車場もあり。

下総国一宮の格式に触れた後に。水郷・佐原で心を整える宿泊のすすめ

鹿島神宮と並び、古来より「神宮」の社格を有してきた極めて由緒ある香取神宮。その深い森に包まれた境内で得た強いエネルギーを、帰路の慌ただしさや日常の喧騒で霧散・消滅させてしまうのは、あまりにももったいないことです。

参拝後は、小江戸の街並みが残る佐原エリアの情緒あふれる宿で、ゆっくりと羽を伸ばしてみてはいかがでしょうか。水郷の穏やかな流れを感じながら、授かった勝負の神様からの御加護を、静かに自分の中に馴染ませる。そんな「心にゆとりを作る滞在」が、明日への活力をより確かなものにしてくれます。各予約サイトの「香取・成田エリアの厳選宿」から、特別な一日の仕上げにふさわしい拠点を探してみてください。

この記事のまとめ

この記事を読んでみていかがでしたか。

香取神宮は、勝運・必勝祈願の神として古代より信仰されてきた由緒ある神社であり、要石や三本杉などの霊所をはじめ、本殿・奥宮・境内社に至るまで見どころが豊富です。

とくに鹿島神宮との深い神縁は、東国平定の神話に根ざした壮大な物語を感じさせ、式年神幸祭や御船祭ではそのつながりが荘厳な神事として再現されます。

歴史・自然・信仰が融合した香取神宮の境内を歩けば、ただの観光では得られない「祈りの時間」に包まれることでしょう。次の旅では、ぜひその神威と物語に触れてみてください。