代々木八幡宮は、東京・渋谷の喧騒から一歩離れた代々木に鎮座しています。

出世・厄除け・縁結びなど多彩なご利益で知られる一方、「危険」「怖い」といった噂も囁かれる不思議な神社です。

この記事では、由緒・歴史、「危険」と言われている真意を紐解きながら、見どころなども紹介しつつ、代々木八幡宮の魅力を余すことなくご紹介します。

【この記事を読むと分かること】

・代々木八幡宮が「怖い」「危険」と言われる理由とその真相

・応神天皇・出世稲荷社などのご祭神と、それぞれのご利益との関係性

・境内の見どころ、注目ポイント

・御朱印とお守りの種類、特徴・おすすめポイント

・電車・車・バスでのアクセス方法と参拝者専用駐車場の詳細 など

代々木八幡宮の由緒・歴史

代々木八幡宮の創建は鎌倉時代・建暦2年(1212年)。二代将軍・源頼家の側近・近藤三郎是茂の家来であった荒井外記智明(後に宗祐と改名)が、主君の暗殺後に代々木野へ隠棲し、菩提を弔っていた際、同年8月15日の夜に霊夢を受けます。夢枕に現れた八幡大神から「宝珠の鏡」を授かり、これを神託と受け止め、同年9月23日に元八幡の地に小祠を建立。鶴岡八幡宮より分霊を勧請したのが始まりとされています。

八幡大神=応神天皇は、古来より朝廷や武家からの崇敬を集め、国家鎮護・破邪顕正の神として仰がれてきました。その強いご神徳から、代々木八幡宮も「厄除開運」の神社として広く信仰され、地域の鎮守として親しまれています。

江戸時代には、天保元年(1644)に天台宗の僧・伝養律師が中興開山として社を再興。二世の僧が社殿や植林を整備し、三世・長秀法師の代に現在の社地へ奉遷しました。この奉遷は、大和国岩掛城主・山田政秀の第六女であり、紀州家側室・延寿院殿が甥である長秀法師のために社地6000坪をはじめとする数々の寄進を行ったことによって実現した、とされています。

明治維新後の神仏分離令により、寺院ではなく村社、神社として独立。江戸時代からの稲荷社・天神社に加え、旧代々木村に点在していた小社が合祀され、現在では天祖社(天照大神)・白山社(白山大神)などが八幡さまの配座として祀られています。

ご祭神

本社(代々木八幡宮)

応神天皇(おうじんてんのう)

第15代天皇で、八幡神と習合される武神。古代より朝廷や武家から篤く崇敬され、国家鎮護・武運長久・破邪顕正の神として信仰されてきました。代々木八幡宮では、鎌倉時代に源頼家の家臣・荒井外記智明が霊夢により八幡大神の神託を受け、鶴岡八幡宮から分霊を勧請したことが創建の由来となっています。そのため、応神天皇は代々木八幡宮の主祭神として祀られています。

境内社(摂社・末社)

天祖社:天照大神(あまてらすおおみかみ)

日本神話における最高神で、太陽を司る女神。皇室の祖神としても知られ、生命力・繁栄・家内安全・国家安泰などのご利益があります。代々木八幡宮では、旧代々木村に点在していた小社の合祀により、八幡さまの配座として祀られるようになりました。天祖社は、地域の守護神としての役割も担っています。

白山社:白山大神(くくりひめ)

白山信仰の中心神である「菊理媛命(くくりひめのみこと)」を祀ります。縁結び・和合・調和の神として知られ、人間関係の円満や夫婦和合、争いの鎮静などにご利益があります。代々木八幡宮では、天祖社と同様に旧村社の合祀により、八幡さまの配座として祀られるようになりました。

出世稲荷社:宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)

五穀豊穣・商売繁盛・仕事運の神として知られる稲荷神。代々木八幡宮の出世稲荷社は、江戸時代からの末社で、芸能人やビジネスパーソンの参拝も多く「出世運」「仕事運」のご利益で注目されています。境内の奥にひっそりと佇む社殿は、覚悟を問うような神秘的な空気をまとい、参拝者の心を引き締めます

ご利益

代々木八幡宮では、主祭神・応神天皇を中心に、境内社の神々がそれぞれ異なる神徳を持ち、幅広いご利益を授けてくださいます。

- 厄除開運・国家鎮護

- 安産・子育て・家内安全

- 縁結び・人間関係の調和

- 商売繁盛・仕事運・出世運

厄除開運・国家鎮護

ご祭神:応神天皇(本社)

背景と由来:応神天皇は八幡神として古来より朝廷・武家から崇敬され、国家鎮護・破邪顕正の神として信仰されてきました。代々木八幡宮の創建も、源頼家の家臣が八幡大神の神託を受けたことに始まり、まさに「厄を祓い、道を開く」神縁に基づいています。現代でも厄年の参拝者が多く、厄除け祈願の社として知られています。

安産・子育て・家内安全

ご祭神:応神天皇(本社)

背景と由来:応神天皇は、母・神功皇后が戦の最中に懐妊し、無事に出産したという神話に由来し、安産・子育ての守護神としても信仰されています。この「危機の中での出産」というエピソードは、現代の妊婦や家族にとっても心強い祈願の根拠となっています。

縁結び・人間関係の調和

ご祭神:白山大神(白山社)

背景と由来:白山大神=菊理媛命は、伊弉諾尊と伊弉冉尊の夫婦神の仲裁をした神として知られ、縁結び・和合・調和の神徳を持ちます。代々木八幡宮では旧代々木村の小社が合祀された際に祀られるようになり、良縁を願う参拝者に人気のスポットとなっています。

商売繁盛・仕事運・出世運

ご祭神:宇迦之御魂神(出世稲荷社)

背景と由来:稲荷神は五穀豊穣・商売繁盛の神として全国で信仰されていますが、代々木八幡宮の「出世稲荷社」は特に「仕事運や出世運」に強いご利益があるとされ、芸能人やビジネスパーソンの参拝も多いことで知られています。社名に「出世」と冠されていることから、昇進・転職・起業など人生の節目に訪れる人も多く、口コミでも「願いが叶った」との声が寄せられています。

代々木八幡宮はなぜ「危険」と言われるのか?その真意とは

代々木八幡宮が「危険」「怖い」と言われている背景には、物理的な危険性ではなく、スピリチュアル的な力の強さがあります。境内に足を踏み入れた瞬間に空気が変わると感じる人も多く、浄化力やエネルギーの流れに敏感な方ほど「圧」や「違和感」を覚えることがあります。これは、代々木八幡宮が龍脈の交差点に位置する聖地であることに起因していると考えられています。

龍脈の交差点に建つ、代々木八幡宮の特異性

風水的に「龍脈」とは、地球のエネルギーが流れる道筋のことです。代々木八幡宮はその龍脈が交差する地点に建てられているとされ、強い磁場と浄化力を持つ場所らしいです。参拝者の中には「眠くなる」「頭が重くなる」といった体感を覚える人もおり、それはエネルギーの調整が起きている証とも言われています。

境内の中で龍脈の中心とされる有力な場所

代々木八幡宮の境内には、龍脈の交差点の中心とされる有力な場所がいくつか存在します。科学的な座標ではなく、体感やスピリチュアルな感性に基づくものですが、以下のポイントが特に注目されています。

本殿前の石畳の参道

本殿前に石畳に来ると一気に空気が変わると感じる人が多く、龍脈の流れが集まっているようです。二の鳥居から本殿前までの直線の石畳を本殿に向かって進むと徐々に雰囲気が変わり、温かい霊気や冷たい霊気みたいな空気を変化を感じる人もいるようです。

出世稲荷社周辺

現実的な運気(仕事運・金運)に作用する力が強いとされ、龍脈のエネルギーが「動かす力」として働いている場所のようです。

縄文住居跡のある丘陵地

境内の高台部分にあり、古代から祈りが捧げられてきた聖地として、地磁気や土地の記憶が濃く残る場所のようです。

これらの場所は「点」ではなく「範囲的なエネルギー場」として捉えられており、訪れる人によって感じ方が異なるのも特徴です。

縄文の記憶が息づく、数千年の聖地

代々木八幡宮の境内には、縄文時代の住居跡が保存されています。これは、数千年にわたって人々がこの地に集まり、祈りを捧げてきた証です。土地そのものが「記憶」を持ち、現代の参拝者にも深い精神的影響を与えるとされています。単なる神社ではなく、魂の調律場としての側面を持つ場所です。

ご祭神の力がもたらす、現実と魂の変化

代々木八幡宮には、応神天皇・天照大神・白山媛神という強力な神々が祀られています。応神天皇は出世や武運、天照大神は導きと太陽の力、白山媛神は水と癒しを司り、現実的な変化と魂の浄化を同時に促す力を持っています。参拝後に「仕事が動き出した」「悩みが整理された」といった声が多いのも、この神々の力によるものと考えられています。

「怖い」と感じるのは、内面の変化の予兆

代々木八幡宮を訪れて「怖い」と感じる人の多くは、実は自分自身の内面に変化が起きている最中だからとも言われています。つまり、代々木八幡宮の強い浄化力によって、不要な感情や思考が浮き上がり、心身に一時的な違和感、いつもとは異なる感覚をもたらすと考えられます。これは「怖い」のではなく「変化の兆し」であり、むしろ歓迎すべき前向きなサインとも言えるでしょう。

参拝時の心構え:穏やかな意識で受け取る

代々木八幡宮の力を穏やかに受け取るためには、心身を整え、静かな気持ちで参拝することが大切です。スピリチュアルに敏感な方は、深呼吸をして境内の空気を感じながら、無理なく滞在することをおすすめします。写真撮影や願掛けも良いですが、まずは「感じる」ことを優先すると、より深い体験が得られると思います。

代々木八幡宮の見どころ

一の鳥居から拝殿・本殿まで歩いた

一の鳥居から表参道を歩いてみて、目にした見どころを紹介します。

一の鳥居

社号標と一の鳥居

代々木八幡宮の鳥居は、笠木(鳥居の一番上の部分)が斜めになっている典型的な「八幡鳥居」という様式です。

表参道

緩やかに左に曲がっている表参道

一の鳥居をくぐり表参道を左方向に進んでいきます。中央の石畳の左右は玉砂利ではなく、石が隙間なく敷き詰められています。

二の鳥居

表参道を左に曲がったところに佇んでいます

二の鳥居から参道は一直線であり、拝殿までは約80メートルです。もちろん、二の鳥居も八幡鳥居です。

参道途中の狛犬

参道途中の阿形の狛犬

参道途中の阿形の狛犬

参道途中にあるお写真の狛犬は、天明5年(1785年)に石工の秋浦清兵衛と蓮見七之助によって奉納された、江戸時代中期から後期の作です。

両方の狛犬の尾っぽに注目すると、ふさふさとした尻尾が立っているのが分かります。これは江戸尾立ち様式と呼ばれる、当時の関東地方で主流だった古風なスタイルです。この様式は、一般的な狛犬に見られるような威嚇的な表情とは異なり、素朴で愛嬌のある、ユーモラスな顔つきが大きな特徴です。

威厳に満ちた表情が一般的とされるのは明治以降であり、江戸時代の狛犬は、庶民が親しみやすいようにという意図や、当時の石工の個性が強く反映され、このような朗らかな表情になったと考えられ、古い時代の特徴を持つ貴重な狛犬です。

決別の碑

旧代々木村の住民の土地を去る思いが刻まれている

代々木八幡宮の「決別の碑」は、明治42年に陸軍練兵場の設置により立ち退きを迫られた旧代々木村の住民が、故郷との別れを惜しみ奉納した一対の石灯籠に刻まれた碑文です。

手水舎の手前に立っており、左右の竿石に以下の碑文が刻まれています。

「明治四十二年陸軍練兵場設置ノ為メ代々木ノ原ヲ去ルニ臨ミ 惜別ノ情ヲ表シ奉納ス」

この碑文は、代々木の土地から去らざるを得なかった住民たちの土地への愛着と神社への感謝が込められています。短い言葉ながら、共同体の記憶と祈りが凝縮されいるものです。

拝殿前の狛犬

拝殿前、右側のの阿形の狛犬

代々木八幡宮の狛犬は、明治26年(1893年)に石工・中村勝五郎によって奉納された一対の石像です。

右側の阿形の狛犬は子獅子を抱えており、子孫繁栄や境内の安全を象徴しています。

拝殿前、左側の吽形の狛犬

左側の吽形は口を閉じて静かに前足で玉(宝珠)を抱えています。宝珠は、願いを叶える、魔除けの霊力を持つとされており、邪気などから神社を守る存在です。

阿形の狛犬の台座の彫られた龍も美しい

両方とも巻き毛や筋肉の彫刻が精緻で、台座には龍や寅の意匠も施されており、神域の守護・魔除けとしての役割に加え、美術的価値も高いと評価されています。

参拝者の間では「手を当てると力をもらえる」といったスピリチュアルな口コミの対象ともなっています。

拝殿(幣殿・本殿)

多くの参拝者が訪れていました

社殿は、拝殿・幣殿・本殿が一体化した権現造で、格式ある八幡系神社の様式が継承されています。 創建は建暦2年(1212年)、源頼家の家臣・荒井外記智明による勧請が起源です。

現在の本殿は明治5年に再建され、渋谷区の有形文化財に指定されています。

画像の拝殿は入母屋造に千鳥破風・唐破風付き向拝を備え、彫刻装飾が豊かで美術的価値も高いでしょう。

拝殿の後ろが幣殿で、拝殿と本殿をつなぐ中殿となっています。

本殿はコンクリート造りの覆殿で包まれており、直接外観を見ることはできません。社殿の左側は参集殿と渡り廊下で繋がっており、神職の動線や祭事運営に配慮された構造となっています。

参集殿

祈祷などの儀式が行われています

参集殿は、社殿と接続された祭事や祈祷などの多目的施設です。

七五三や厄除け祈願の待合所としても利用され、社務所機能も一部含まれています。

社殿との一体感を保ちつつ、利便性を備えた施設です。

本殿周辺の見どころ

拝殿で参拝を済ませたら以下の末社や御神木などを巡りましょう。

出世稲荷社

紅白の多くの幟が並んでます

「出世稲荷社」は、仕事運・商売繁盛・立身出世を祈願する参拝者に人気の高い末社です。

幟の先で出迎えてくれる狛狐

御祭神は宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)で、稲荷神として五穀豊穣や商業の守護神とされています。社殿の手前に朱塗りの鳥居、社殿の周囲には多くの狛狐が並んでいます。

高台に鎮座する出世稲荷大明神

「出世」の名を冠することから、絵馬掛けには「出世祈願」や「昇進祈願」の言葉が多く見られ、和田アキ子などの芸能人やビジネスパーソンの参拝も多く、都心のパワースポットとして知られています。

「勝負運」「仕事運」との相乗効果を期待する参拝者も多く訪れます。

稲荷社・天神社・榛名社

三柱が祀られている末社

稲荷社・天神社・榛名社は、本殿の右横に並ぶ三社の境内末社です。

稲荷社は出世稲荷大明神と同じ宇迦之御魂神を祀り、商売繁盛・五穀豊穣のご利益、天神社は菅原道真公を祀り、学業成就・受験合格を願う参拝者に親しまれています。

榛名社は火防の神を祀り、火伏せ・災難除けの信仰を集めています。

御神木

御神木に祈る参拝者がいました

代々木八幡宮の御神木は、樹齢数百年とされる巨木で、神域の象徴的存在です。

高さは約15〜20メートル、幹周りは推定3〜4メートル以上で、堂々たる姿です。

参拝者が両手を当てて祈願する習慣があり、上の画像のとおり、幹の一部は摩耗して窪んでおり、赤みを帯びています。

この摩耗部分は「力を授かる場所」として知られ、スピリチュアルな人気を集めています。

ご利益は厄除け・開運・仕事運など多岐にわたり、出世稲荷社との併参も推奨されています。

口コミでは両手を当てたら「温かさを感じた」「心が整った」といった感覚的な声も多く見られます。

表忠碑

日露戦争の戦没者が祀られている

代々木八幡宮の表忠碑は、明治37年(1904年)の日露戦争後に建立された戦没者慰霊碑です。

当時の代々幡村(現在の代々木・幡ヶ谷・初台あたり)から出征した56名と戦没者9名の名前が碑の裏面に刻まれています。

筆は小笠原長生子爵によるもので、当初は幡代小学校に設置されていました。

戦後、軍国主義の象徴として多くの表忠碑が撤去される中、地域住民の強い要望により保存されました。

現在は代々木八幡宮の境内に移設され、毎年3月25日に慰霊祭が行われています。

臼田亜浪の句碑

臼田 亞浪の石碑

代々木八幡宮の境内には、俳人・臼田亜浪(うすだ あろう:1879–1951)の句碑が静かに佇んでいます。碑に刻まれた句は、「そのむかし 代々木の月の ほととぎす」で、代々木の歴史と自然を詠んだものです。

「月の光が静かに代々木の森を照らす。

木々の梢は銀色に染まり、風も音を潜めている。

その静寂の中、遠くから一声、ほととぎすの鳴き声が響く。」といった情景を詠んだ句です。

臼田亜浪は長野県出身で、俳誌『石楠(しゃくなげ)』を創刊し、高浜虚子らの『ホトトギス』に対抗した俳壇の革新者です。

この句碑は『石楠』創刊20周年を記念して、昭和9年(1934年)に建立されたものです。

神楽殿

境内駐車場の一角に佇む神楽殿

神楽殿は、神楽や奉納舞などの神事芸能に使われる舞台形式の建物です。

入母屋造の屋根と木造舞台が特徴で、祭礼時には巫女舞や雅楽が奉納されます。

奉納舞は主に例祭(9月22〜23日)に神楽殿で行われ、巫女舞や雅楽が神前に捧げられます。

特に本祭の23日には、厳かな儀式として舞が奉納され、神事芸能の中心となります。

七五三や年末年始などにも、希望者向けに巫女舞が披露されることがあります(要予約)。

地域の子どもによる演奏も行われ、神楽殿は信仰と文化が交差する舞台です。

宮神輿庫

例大祭で使用される宮神輿を展示

宮神輿庫には、昭和初期に製作された豪華な宮神輿が常設展示されており、ガラス越しに細部まで鑑賞できます。

神輿は黒漆塗りの台座に金箔装飾が施され、屋根には鳳凰が輝く荘厳な造りです。四方には精緻な彫刻が施され、八幡神の威厳と地域の信仰心を象徴しています。

例祭(9月22〜23日)ではこの神輿が氏子によって担がれ、町内を練り歩きます。担ぎ棒は太く、重量は約500kg以上とされ、担ぎ手の技術と団結が求められます。

代々木八幡宮遺跡

遺跡後に復元された竪穴式住居

代々木八幡遺跡は、東京都渋谷区の代々木八幡宮境内にある縄文時代中期(約4,000〜5,000年前)の遺跡です。1950年の発掘調査で、竪穴住居跡や土器・石器などが多数発見され、縄文人が東京の中心部に定住していたことが判明しました。

遺跡からは炉跡や柱穴も確認され、当時の生活様式を知る貴重な手がかりとなっており、現在は竪穴住居が復元されており、茅葺き屋根や炉などが再現されています。

代々木八幡宮遺跡出土品陳列館

代々木八幡遺跡から出土した品々を展示

陳列館は、縄文時代中期の遺物を展示する小規模な資料館です。1950年の発掘で出土した土器・石器・骨角器などが保存・公開されています。

展示品は、代々木地域に暮らしていた縄文人の生活を物語る貴重な資料です。

代々木八幡宮の御朱印・御朱印帳

御朱印

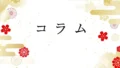

力強い筆跡の御朱印

今回は、書置きの通常御朱印をいただきました。

代々木八幡宮の御朱印は、種類ごとに個性があり、参拝の目的や季節によって選ぶ楽しみがあり、以下の御朱印が頒布されています、初穂料は500円です。

通常御朱印

神社の格式を感じさせる力強い墨書が特徴で、直書きと書置きの両方に対応しています。

出世稲荷社の御朱印

境内社である出世稲荷社の御朱印も授与されており、併せて参拝することで縁起が良いとされています。

季節限定や特別御朱印

金魚祭りや干支にちなんだ絵柄など、行事や暦に合わせて登場し、視覚的にも楽しめる内容です。

特に蓬田やすひろ氏による干支絵馬デザインの御朱印は、芸術性が高く、SNSでも「読めないけどかっこいい」と話題になることがあります。墨書の迫力や筆致の美しさも代々木八幡宮ならではの魅力として人気が高いです。

季節限定や特別御朱印の頒布情報は公式サイトやSNSで随時告知されるため、訪問前の確認がおすすめです。

御朱印帳

芸術性が評価されている木製の御朱印帳

御朱印帳は、木製表紙を用いた重厚感あるオリジナル仕様で、初穂料は2,000円です。表紙には鎌倉時代の法令「御成敗式目」第一条の一節が刻まれており、

「神は人の敬によりて威を増し、人は神の徳によりて運を添ふ」

という文言が記されています。この言葉は、神と人との相互の敬意と恩恵の関係を表し、神社の精神性と歴史的背景を象徴しています。

御朱印帳は黄緑色の紐で閉じる構造になっており、サイズは一般的な御朱印帳と同様で、書置きの御朱印も収めやすい設計です。シンプルながらも格式と美意識を感じさせるデザインで、参拝の記念品としても人気があります。

代々木八幡宮のお守り

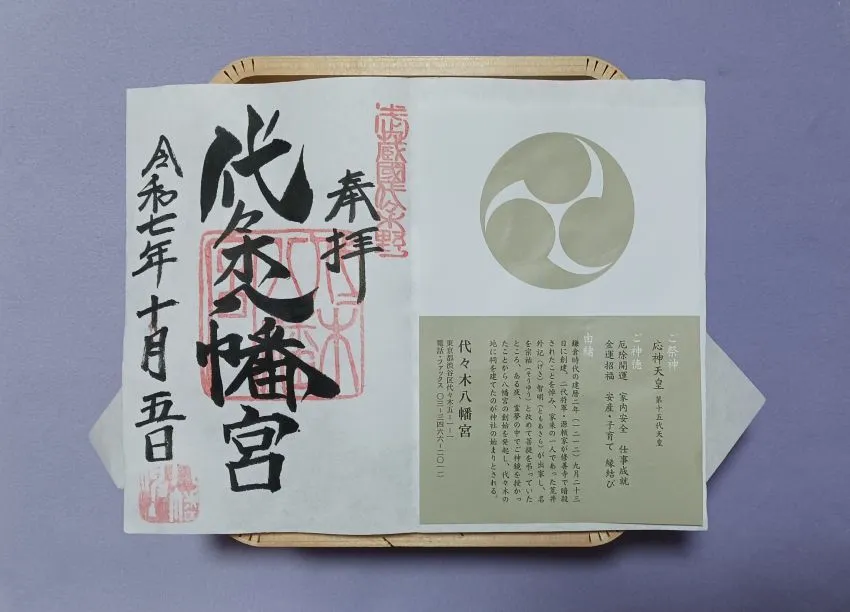

個性的なお守りも多い

代々木八幡宮では個性的なさまざまなお守りがあり、参拝者の願いや季節に応じて選ぶ楽しみがあります。

中でも「縁結び守」は紅水晶の勾玉入りで、良縁を願う女性に特に人気があり、「金魚守」は金魚祭り限定の授与品として希少性が高く、金運アップの象徴として話題を集めています。以下に、授与されているお守りの種類・概要をまとめました。

初穂料は500円~1000円くらいが多いです。

- 厄除開運守:災厄を祓い、運気を高める定番のお守り。

- 身代り守:災難を代わりに受けてくれるとされる守護のお守り。

- 仕事守:仕事運・商売繁盛を祈願。ビジネスパーソンに人気。

- 学業成就守:勉強や受験の成功を祈る学生向けのお守り。

- 心願成就守:個人の願い事全般に対応する万能型のお守り。

- 安産守:妊娠中の方の健康と安産を祈願するお守り。

※色は紫・白・緑・赤・黒などから選べ、目的に応じて選択可能。 - パステル守(初穂料:500円):黄・朱・桃・藤・水・白・緑の7色展開。小ぶりで可愛らしい健康守。

- 縁結び守(初穂料:800円前後):紅水晶の勾玉入り。心を清め、良縁を引き寄せるとされる。

- 幸福守(金・銀)(初穂料:800円前後):水晶に龍の飾り付き。幸運を招く力があるとされる。

- きんちゃく守(初穂料:500円):巾着型で金運(ゴールド)、福運(ピンク)、勝運(シルバー)など種類あり。

- 金魚守(初穂料:500円〜800円):金魚祭り(5月第4日曜)限定。金運・財運・厄除けの象徴。

- ガラス玉守・クリスタル房付守(初穂料:800円〜1,000円):透明感ある装飾付き。美しさとご利益を兼ね備える。

- ちりめん守・あわ付き守(初穂料:500円〜800円):布地や装飾にこだわった華やかなデザイン。

- 御朱印守(初穂料:300円):スマホやタブレットに貼れるシール型。情報の守護と厄除けに。

代々木八幡宮の祭典・年間行事

代々木八幡宮では、年間を通じて多彩な祭典・行事が行われており、参拝だけでなく文化体験としても魅力的です。以下に、主な祭典・年間行事を月ごとにご紹介します。

- 1月(睦月)

初詣・新春祈祷:元旦0時から昇殿参拝を受付。個人・企業向けに新年の祈祷を実施。

児童書き初め展:地域の小学生による書道作品を境内に展示。 - 2月(如月)

もちつき大会(2月1日頃):代々木もちつき唄保存会による伝統行事。

節分祭(2月3日頃):豆まきと和太鼓奉納演奏。年男年女の参加も可能。

白玉稲荷社初午祭:咳に効くとされる白玉稲荷社の祭礼。 - 3月(弥生)

出世稲荷社初午祭:旧暦初午の日に開催。立身出世・商売繁盛を祈願。 - 5月(皐月)

五社宮祭(5月23日):本殿・末社の五社を祀る祭礼。

金魚まつり(5月第4日曜):露店や演芸、金魚みこしなどで賑わう地域の人気行事。 - 6月(水無月)

夏越の大祓(6月30日):半年間の穢れを祓う儀式。茅の輪くぐりと形代の奉納。 - 9月(長月)

宵宮祭(9月22日):例大祭の前夜祭。神楽奉納や露店が並び、地域が賑わう。

例大祭(9月23日):代々木八幡宮最大の祭典。神輿渡御、奉納演芸、神楽などが行われる。

銀杏天神社例祭(9月25日):文化学園近くの天神社で行われる地域祭礼。 - 11月(霜月)

七五三:子どもの成長を祝う儀式。土日祝は予約制で祈祷を実施。 - 12月(師走)

年越しの大祓(12月30日):罪穢れを祓う儀式。形代の奉納と茅の輪設置。

大晦日(12月31日):篝火と子ども囃子、甘酒のふるまいなどで新年を迎える。

アクセス・駐車場

アクセス

電車でのアクセス(最寄駅)

小田急線「代々木八幡駅」:徒歩約5分

東京メトロ千代田線「代々木公園駅」(代々木上原寄り出口):徒歩約5分

バスでのアクセス(最寄バス停)

すべて「八幡下」バス停で下車、徒歩約1分です。

渋谷駅(南口)から:

京王バス「渋61」系統(初台駅行き)

京王バス「渋63・渋64」系統(中野駅行き)

都営・京王バス「渋66」系統(阿佐ヶ谷行き)

自動車でのアクセス

首都高速4号新宿線:代々木または初台出口から約5分

首都高速中央環状線:初台南または富ヶ谷出口から約3分

渋谷駅・新宿駅からタクシー:約10分

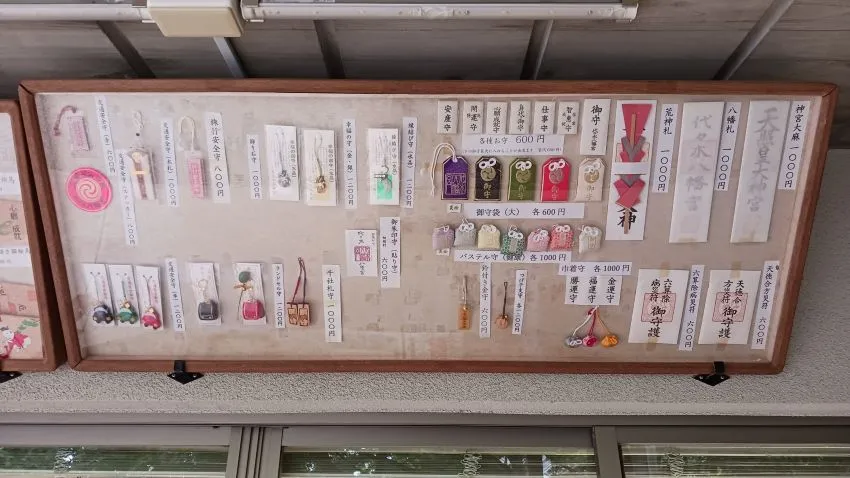

参拝者専用駐車場

参拝者専用駐車場への入り口と場所(出典:代々木八幡宮公式サイト)

代々木八幡宮の参拝者向け駐車場は、境内に3か所設けられており、それぞれ境内の異なる位置に分散しています。

境内への車両用入り口は2か所あり、ひとつは山手通り側(西門)、もうひとつ代々木八幡駅方面(南門)からのアクセスとなっています。

なお、駐車場の利用可能時間や台数には制限がある場合があるため、混雑が予想される時期には公共交通機関の利用も検討すると安心です。最新の案内は公式サイトや社務所での確認がおすすめです。

代々木八幡宮の基本情報

【所在地】東京都渋谷区代々木5丁目1-1

【最寄駅】

・小田急線「代々木八幡駅」徒歩約5分

・東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩約5分

【創建】建暦2年(1212年)

【主祭神】応神天皇(おうじんてんのう)

【配祀神】天照大神、白山大神

【社格】旧村社

【例祭日】毎年9月23日

【社務所受付時間】9:00〜17:00(ご祈祷受付は〜16:30)

【御朱印】通年授与(書き置き・直書き対応、期間限定・特別御朱印あり)

【駐車場】境内に3ヶ所あり(混雑時は近隣コインパーキング推奨)

【境内の見どころ】

・御神木、表忠碑、臼田亜浪の句碑

・縄文時代の竪穴建物復元(代々木八幡遺跡)

・出世稲荷神社・稲荷社・榛名社・天神社

・伊東豊雄設計の「THE TOKYO TOILET」

【文化財】

・代々木囃子・代々木もちつき唄(渋谷区指定無形民俗文化財)

・絵馬「代々木八幡縁起絵」「神功皇后之図」(渋谷区指定有形民俗文化財)

【公式サイト】代々木八幡宮公式ホームページ代々木八幡宮公式ホームページ

出世稲荷の御利益を定着させる、代々木・渋谷エリアの戦略的休息

仕事運・出世運の聖地として知られる代々木八幡宮。参拝後の冴えわたる感覚を仕事の成果へ繋げるなら、代々木・渋谷エリアの洗練された上質なホテルを拠点にするのが賢明です。

都心の夜景とともに一日の参拝を振り返る「静かな時間」を持つこと。この高次元な環境作りこそが、授かった成功の種を大きく育てる秘訣です。各予約サイトの「ハイクラスな宿」カテゴリから、英気を養える拠点を探してみてください。

この記事のまとめ

代々木八幡宮は、都心にありながら静寂と緑に包まれた癒しの空間。厄除け・開運のご利益に加え、歴史ある境内や個性豊かな御朱印も魅力です。アクセスも良好で、初めての参拝でも安心。日常の喧騒を離れ、心を整えるひとときを過ごしてみませんか。