滋賀県・多賀町に鎮座する「多賀大社」は、延命長寿・縁結びのご利益で知られる近江の名社です。

伊邪那岐命・伊邪那美命を祀ることから「お伊勢参りのあとに多賀参り」とも言われ、古来より多くの参拝者を集めてきました。

本記事では、駐車場情報や御朱印、境内のパワースポット、ご利益や見どころまで、初めての方にも分かりやすく徹底解説してます。

駐車場(参拝者専用駐車場)

参拝者専用駐車場が3ヶ所あります。

参拝の際は、混雑状況や歩行距離に応じて駐車場を選ぶと快適です。特に初詣や休日は早めの到着がおすすめです。

多賀町観光駐車場(大駐車場)

- 場所:国道307号沿い。多賀大社の表参道入口から徒歩約5分。

- 収容台数:約500台と広大。

- 料金:無料(※正月期間のみ有料の場合あり)

参道を歩いて太閤橋を渡る王道ルートで参拝可能。観光にも最適。

参集殿駐車場

- 場所:多賀大社の本殿裏手。参集殿の横から境内に入るルート。

- 収容台数:詳細な台数は非公開だが、比較的少なめ。

- 料金:無料

本殿に最短距離でアクセス可能。高齢者や時間が限られている方におすすめ。

絵馬通り入口前駐車場

- 場所:多賀大社の大鳥居前、絵馬通り入口すぐ。

- 収容台数:約6台

- 料金:「お気持ち」制(ポストに任意で支払)

最も近くて便利だが、休日はすぐに満車になりやすいです。

多賀神社は平日・休日に関係なく混雑しやすいため早朝の到着がおすすめです。

由緒と歴史

多賀大社は、日本神話の創世を担った夫婦神・伊邪那岐命(いざなぎのみこと)と伊邪那美命(いざなみのみこと)を祀る、近江国一宮の格式を誇る古社です。

古事記(和銅5年・712年編纂)には「伊邪那岐大神は淡海の多賀に坐すなり」と記されており、創建は神代にまで遡るとされます。

具体的な創建年は不詳ながら、延喜式神名帳(927年)にも「多何ノ神二座」と記載されており、平安時代以前にはすでに国家的な祭祀対象となっていたことがうかがえます。

創建者については明確な記録は残っていませんが、一帯を支配していた古代豪族・犬上氏が祖神として祀ったのが始まりという説があります。犬上氏は日本武尊の子・稲依別王の後裔とされ、飛鳥時代には遣隋使・遣唐使としても活躍した犬上御田鍬などを輩出した名族です。

伊邪那岐命は黄泉の穢れを祓うために禊を行い、その際に天照大神・月読命・須佐之男命の三貴神が誕生したことから、神道の浄化儀礼の起源ともされる重要な神格です。伊邪那美命は火の神を産んだ際に命を落とし、黄泉の国へ赴いた後、死と再生を象徴する神として祀られています。

こうした神話的背景をもとに、多賀大社は「生命の親神様」として広く崇敬され、延命長寿・縁結び・厄除けのご利益で知られています。

伊勢神宮の天照大神の「親神」にあたることから、「お伊勢参らばお多賀へ参れ」という俗謡も生まれ、全国に239社の分祀社を持つほど信仰が広がった由緒と格式が非常に高い神社です。

ご祭神

多賀大社のご祭神は、日本神話の根幹をなす二柱、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)と伊邪那美命(いざなみのみこと)です。

彼らの物語は古事記と日本書紀に描かれ、日本の国土と神々の誕生に深く関わっています。

伊邪那岐命(いざなぎのみこと)

創造神であり、国土と神々を生み出した父神。

古事記では、伊邪那美命とともに「国産み」「神産み」を行い、日本列島と八百万の神々を創造しました。妻・伊邪那美命の死後、黄泉の国へ赴くが、妻の変わり果てた姿に恐れ逃げ帰ってしまいます。このことは「黄泉比良坂」の逸話として、死と穢れの概念を象徴します。

黄泉から戻った伊邪那岐命は、穢れを祓うために禊を行い、その際に生まれたのが天照大神、月読命、須佐之男命。禊は神道の浄化儀礼の起源とされています。

イザナギノミコトに関する詳細は以下の記事がおすすめです。

伊邪那美命(いざなみのみこと)

伊邪那岐命と一緒に国土と神々を生み出した母神。

古事記では、火の神・迦具土神を産んだ際に命を落とし、黄泉の国(死後の国)へ。伊邪那岐命が迎えに来るも、黄泉の穢れに染まった姿を見られたことで怒り、追いかける場面は神話の中でも屈指の緊張感を持ちます。

死と再生、母性、黄泉の神としての側面を持ち、生命の循環を象徴する存在です。

多賀大社との関係

古事記の真福寺本(国宝)には「伊邪那岐大神は淡海の多賀に坐すなり」と記され、多賀が伊邪那岐命の鎮座地とされています。

一方日本書紀では、伊邪那岐命は淡路島に幽宮(かくりみや)を構えたとされ、記述に差異があります。

多賀大社では、この二柱を「生命の親神様」として祀り、延命長寿・縁結び・厄除けのご利益があるとされています。

スピリチュアルなパワースポットと言われている理由

多賀大社はスピリチュアルなパワースポットとして語られることが多いです。その理由は、神話に根ざした神聖性、自然との調和、そして参拝者自身の「魂の再生」体験が三位一体となっているからでしょう。

ご祭神である伊邪那岐命・伊邪那美命は、日本神話において国土と神々を生み出した創造神であり、「生命の親神様」として延命長寿・縁結び・厄除けのご利益を授ける存在です。

特に伊邪那岐命が黄泉の穢れを祓うために禊を行い、三貴神(天照大神・月読命・須佐之男命)を生んだ神話は、浄化と再生の象徴としてスピリチュアルな感覚をもたらしていると考えられます。

また、境内には「寿命石」や「お多賀杓子」などのスピリチュアルの象徴物が点在し、その静寂な空間を訪れるだけで心身が整う「良い気が集まる場所」として知られています。こうした神聖な空気が、瞑想や祈りに適したスピリチュアルな場としての評価を高めているのでしょう。

実際に参拝した人々からは、「不思議と気持ちが軽くなった」「人生の転機に訪れてから流れが変わった」「病気が快方に向かった」などの体験談が多く寄せられています。こうした「何かが動いた」という実感は、神話的背景と場の力が呼応した結果とも言えるでしょう。

さらに、伊勢神宮の天照大神の「親神」を祀ることから、「お伊勢参らばお多賀へ参れ」と言われるように、精神的なルーツをたどる旅の終着点としての意味も強く、「魂の帰る場所」として人生の節目に訪れる人が多いのも特徴です。

このように多賀大社は、願いを叶える場所であると同時に、心を整え、魂を再起動させ、再生する「内なる旅」の聖地だと言えます。神話・自然・体験が織りなすスピリチュアルな空間として、多くの参拝者に新たな感覚をもたらしていくれる場所なのです。

ご利益

多賀大社のご利益の背景、古事記や日本書紀といった神話との関係も含めて解説します。

延命長寿

命の源としての神徳。

ご利益の背景:伊邪那岐命・伊邪那美命は、日本の国土と八百万の神々を生み出した創造神。命を生み出す神として「生命の親神様」と呼ばれ、延命長寿のご利益があるとされます。

神話との関係:

古事記では、伊邪那岐命が黄泉の穢れを祓うために禊を行い、三貴神(天照大神・月読命・須佐之男命)を生み出す場面が描かれます。これは「死からの再生」「穢れからの浄化」を象徴し、命の循環と長寿の祈願に通じます。

また、俊乗坊重源が東大寺再建の祈願で参拝し、「寿命石」により二十年の寿命を授かったという伝説も、延命信仰の根拠となっています。

縁結び

夫婦神としての絆。

ご利益の背景:伊邪那岐命と伊邪那美命は、日本最初の夫婦神。高天原で初めて「夫婦の道」を始めたとされ、男女の縁・家族の絆を結ぶ神として信仰されています。

神話との関係:

古事記では、二柱が「国産み」「神産み」を通じて協力し合う姿が描かれ、夫婦の調和と創造の力が強調されます。

その後、伊邪那美命の死と黄泉の国での離別は「縁の切れ目」も象徴し、縁結びと縁切りの両面の神徳を持つと解釈されることもあります。

厄除け・穢れ祓い

黄泉の国と禊の物語。

ご利益の背景:伊邪那岐命が黄泉の穢れを祓うために行った禊は、神道における「厄除け」「穢れ祓い」の原型とされています。

神話との関係:

古事記では、伊邪那岐命が黄泉の国から逃げ帰り、筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原で禊を行う場面が登場。ここで三貴神が誕生するという神聖な浄化の物語です。

この禊の行為が、現代の「厄除け」「清め」の儀式の起源とされ、多賀大社でも厄除けの神徳が強く信仰されています。

病気平癒

元正天皇が病を患った際、神主が「お多賀杓子」を献上し、たちまち快癒したという伝承が残ります。

子孫繁栄・家内安全

国産み・神産みの神話に基づき、家庭の安寧や子宝祈願にもご利益があるとされます。

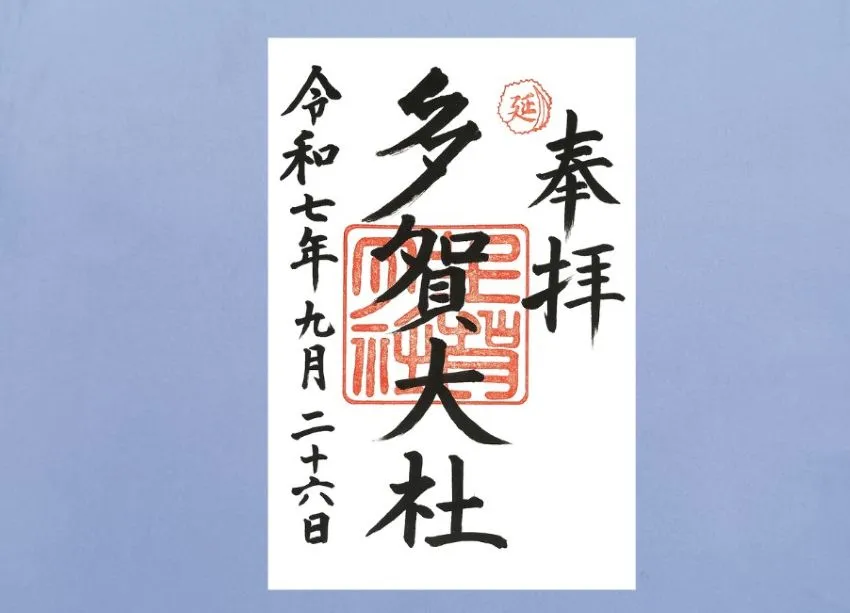

御朱印

書置きの御朱印

多賀大社の御朱印で最も注目すべきは、右上に押されている朱色の「延」の朱印(スタンプ)です。この一文字は、多賀大社が特に有名とする延命長寿の御神徳を象徴しています。

この「延」の由来は、東大寺再建で知られる重源上人にまつわる伝説に基づいています。上人が多賀大社で「莚(むしろ)」の文字の解釈から寿命が二十年延びる」という神託を受けたという逸話があり、「延」の字は、その長寿の願いと力を授かることを意味しています。

また、多賀大社は日本の祖神である伊邪那岐大神・伊邪那美大神をご祭神としており、中央に力強く書かれた「多賀大社」の墨書きは、その生命の根源を司る神社の格式の高さを表しています。

この御朱印は、参拝の記念だけでなく、長寿と生命力を授かった証として、大変縁起の良いものとして人気があります。

見どころ

拝殿

拝殿

現在の社殿は、昭和7年(1932年)に再建されたものです。これは「昭和の大造営」と呼ばれた大規模な境内整備計画に基づくもので、建築家・大江新太郎の設計により、拝殿、幣殿、本殿が統一感をもって配置された、近代神社建築の傑作とされています。

奈良時代の記録に社殿造営が見られ、江戸時代には徳川家光の命による大造営も行われましたが、度重なる災禍(特に安永2年/1773年の大火災)と再建を繰り返してきました。そして、現在の社殿は、その歴史の上に近代の技術と設計思想を取り入れて完成し、平成19年(2007年)には「平成の大造営」として屋根の全面葺き替えが行われました。

日向社(式内社)

由緒ある式内社である日向社

日向社は、多賀大社の主祭神である伊邪那岐命・伊邪那美命の孫神、邇邇芸命を祀る社です。邇邇芸命は「天孫降臨」の神話に登場し、高天原から地上(日向の地)へ降り立ち、日本の国土統治の始まりを担った神とされています。そのため、日向社は人生の始まりや繁栄を象徴する社として、開運や家運隆盛を願う参拝者に親しまれています。

ご祭神:邇邇芸命(ににぎのみこと)

ご利益:開運招福、子孫繁栄、家運隆盛、国家安泰

例祭日:4月24日、12月1日

子安神社

子安神社

子安神社は、安産・子授け・子育ての守護神として古くから信仰を集めています。その信仰の背景には、主祭神・木之花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)の「火中出産」の神話が深く関わっています。

木之花咲耶姫命は、天孫・邇邇芸命との間に子を宿した際、その懐妊を疑われたことに憤り、自ら火を放った産屋の中で三柱の神を無事に出産しました。この神話は、母性の強さと命の尊さを象徴するものとして語り継がれ、咲耶姫は安産・子育ての神として全国で信仰されています。

子安神社では、妊娠中の女性の安産祈願や、子どもを授かりたいと願う人々の子宝祈願、生まれた子の健やかな成長を願う初宮参りや七五三など、人生の節目に多くの参拝者が訪れます。

ご祭神:木之花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)

ご利益:安産祈願、子授け、子育て成就、家族円満、女性守護

例祭日:12月1日

神明両宮

神明両宮

神明両宮(しんめいりょうぐう)は、伊勢神宮の内宮・外宮に祀られている、天照大神と豊受大神を祀る社です。多賀大社の主祭神である伊邪那岐命・伊邪那美命の子孫にあたる天照大神を祀ることで、神代から続く血縁と信仰のつながりを象徴する重要な社とされています。

また、豊受大神は食物・穀物を司る神であり、天照大神の食事を司る神として伊勢神宮外宮に祀られています。神明両宮はこの二柱を並び祀ることで、生命の源と生活の豊かさを同時に祈願する場となっています。

ご祭神: 天照大神(あまてらすおおみかみ)、豊受大神(とようけのおおかみ)

ご利益: 国家安泰、五穀豊穣、家内安全。商売繁盛、心願成就

例祭日:12月1日

夷神社

夷神社

夷神社(えびすじんじゃ)は、多賀大社の境内社のひとつで、商売繁盛や福徳円満を祈願する参拝者に親しまれている社です。古くから「福の神」として信仰される事代主命を祀っており、地域の商人や事業者から厚い崇敬を受けています。

事代主命は、国譲り神話に登場する神で、大国主命の子とされる神格です。釣り好きで知られ、海の幸・商業・言霊の神としても信仰されており、七福神の「恵比寿様」として全国に広く祀られています。多賀大社においても、生活の豊かさや人との良縁を願う場として、夷神社は重要な役割を果たしています。

ご祭神:事代主命(ことしろぬしのみこと)

ご利益:商売繁盛、福徳円満、良縁成就、家内安全、漁業守護

例祭日:11月20日

天満神社

菅原道真公を祀る天満宮

天満神社(てんまんじんじゃ)は、多賀大社の境内社のひとつで、学業成就や知恵授けの神として広く信仰されています。菅原道真公を祀る天満宮系の神社であり、受験生や研究者、教育関係者などが参拝に訪れる知の守護神です。

菅原道真は平安時代の学者・政治家で、文章博士として朝廷に仕えた後、左遷されて太宰府に赴任。その後、冤罪が明らかになり、死後に神格化されて「天神様」として全国に祀られるようになりました。学問・芸術・誠実さの象徴として、現代でも多くの人々に敬愛されています。

ご祭神:菅原道真公(すがわらのみちざね)

ご利益:学業成就、合格祈願、知恵授け、書道・芸術上達、誠実の守護

例祭日:8月25日

愛宕神社・秋葉神社

愛宕神社(左)と 秋葉神社(右)

愛宕神社(あたごじんじゃ)

愛宕神社は、多賀大社の境内にある火防(ひぶせ)の神を祀る社で、火災除けや災難除けのご利益を求めて参拝される神社です。古来より火は生活に欠かせない一方で、災厄の象徴でもあり、火難を防ぐための信仰が全国に広がっています。

ご祭神:火産霊命(ほむすびのみこと)

※火の神であり、火の力を司る神格。伊邪那美命が産んだ神で、火災除けの信仰対象。

ご利益:火災除け、災難除け、家内安全、防災祈願

例祭日:8月25日

愛宕神社は、火を扱う職業の人々や、家屋の安全を願う参拝者にとって心強い守護神であり、災厄を遠ざける祈りの場として親しまれています。

秋葉神社(あきばじんじゃ)

秋葉神社もまた火防の神を祀る境内社で、愛宕神社と並び火災除けの信仰を担っています。特に秋葉神社は、静岡県の秋葉山本宮秋葉神社を総本社とする全国の秋葉信仰の一端を担い、火と風を鎮める神徳を持つとされます。

ご祭神:火之迦具土神(ひのかぐつちのかみ)

※伊邪那美命が産んだ火の神で、火災除け・浄化の象徴。秋葉信仰の中心神格。

ご利益:火災除け、風害除け、厄除け、家内安全、防災祈願

例祭日:8月16日

秋葉神社は、火と風の災害を鎮める神として、特に防災意識の高い地域住民から厚く信仰されており、火難除けの祈願所として多賀大社の境内でも重要な位置を占めています。

竃神社・年神神社

竈神社(左)と牛神神社(右)

竈神社(かまどじんじゃ)

竃神社は、家庭の火を司る「竃の神」を祀る社で、家内安全や食の恵みに感謝する祈りの場として信仰されています。古来より、竃は家の中心であり、命を育む場とされてきました。多賀大社の「命をつなぐ」神徳とも深く結びついています。

ご祭神:奥津彦命(おくつひこのみこと)・奥津姫命(おくつひめのみこと)

※ともに竃の神であり、火と食を司る夫婦神

ご利益:家内安全、食物感謝、台所守護、火難除け、健康祈願

例祭日:2月3日(節分)・11月23日(新嘗祭)※地域により異なる場合あり

竃神社は、日々の食事や家庭の営みに感謝を捧げる場として、主婦や料理人、家庭を守る人々から厚く信仰されています。

年神神社(としがみじんじゃ)

年神神社は、正月に各家庭へ訪れる「年神様」を祀る社で、五穀豊穣や家運隆盛を願う参拝者に親しまれています。年神様は祖霊信仰と農耕神信仰が融合した神格であり、毎年新しい命と恵みをもたらす存在とされています。

ご祭神:年神(としがみ)

※新年に訪れる神霊で、祖先の霊と穀物の神が合わさった存在

ご利益:五穀豊穣、家運隆盛、健康長寿、厄除け、新年祈願

例祭日:1月1日(歳旦祭)・12月31日(大祓)※年末年始に関連する祭礼が中心

年神神社は、一年の始まりに命と恵みを授ける神として、多賀大社の「生命の親神様」の神徳と響き合う存在です。新年の節目に参拝することで、清らかな気持ちで一年を迎えることができます。

熊野新宮・天神神社・熊野神社

熊野新宮(左)天神神社(中央)熊野神社(右)

熊野新宮

熊野新宮は、熊野三山の神々を勧請した社で、特に熊野速玉大神を中心に祀ることで「再生」「浄化」「魂の甦り」を象徴する祈りの場とされています。熊野信仰は中世以降、庶民の間にも広まり、「死者の魂を迎え、再び生きる力を授ける」神徳があるとされました。

ご祭神:熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ)

※黄泉の穢れを祓う神として、伊邪那岐命の禊に由来する神格

ご利益:厄除け、浄化、再生、心願成就、病気平癒

例祭日:10月15日

熊野新宮は、人生の節目や心の再起を願う参拝者にとって、魂を整える祈りの場として親しまれています。

天神神社

天神神社は、菅原道真公を祀る社で、学業成就・知恵授け・誠実の象徴として信仰されています。道真公は平安時代の学者・政治家で、死後に「天神様」として神格化され、全国に天満宮が広がりました。

ご祭神:菅原道真公(すがわらのみちざね)

ご利益:学業成就、合格祈願、知恵授け、書道・芸術上達、誠実の守護

例祭日:10月15日

天神神社は、受験生や研究者にとって心強い祈りの場であり、境内には多くの絵馬が奉納されています。

熊野神社

熊野神社は、熊野新宮とは別に、熊野三山(本宮・新宮・那智)の神々を総合的に祀る社で、特に熊野牟須美大神(那智大神)を中心に、自然の力と霊的浄化を象徴する神徳を持ちます。

ご祭神:熊野牟須美大神(くまのむすびのおおかみ)

※那智の滝の神格化ともされる自然神で、水・浄化・母性の象徴

ご利益:心身の浄化、開運招福、自然との調和、女性守護

例祭日:10月15日

熊野神社は、自然の力に包まれながら心を整える場として、静かな人気を集めています。

聖神社・三宮神社

聖神社(左)三宮神社(右)

聖神社

聖神社は、多賀大社の境内にある社のひとつで、古代よりこの地を治めた豪族・犬上氏の祖神を祀るとされる神社です。多賀の地に根ざした信仰の原点ともいえる存在であり、地域の守護神として崇敬されています。

ご祭神:稲依別王(いなよりわけのおう)

※日本武尊の子とされ、犬上氏の祖と伝えられる人物神

ご利益:地域守護、家運隆盛、祖先供養、土地安泰

例祭日:4月22日(多賀大社例祭に準じる)

聖神社は、多賀の地に生きる人々の精神的な支柱として、祖霊信仰と地域の歴史を今に伝える社です。

三宮神社

三宮神社は、多賀大社の主祭神である伊邪那岐命・伊邪那美命を補佐する神々を祀る社で、社名の「三宮」は、主祭神に次ぐ重要な神格を意味します。多賀大社の神域を守り、神事の円滑な執行を支える存在として位置づけられています。

ご祭神:天忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)・瓊々杵命(ににぎのみこと)・彦火火出見命(ひこほほでみのみこと)

※いずれも伊邪那岐命・伊邪那美命の子孫にあたる神々で、天孫降臨の系譜に連なる

ご利益:家運隆盛、子孫繁栄、国家安泰、開運招福

例祭日:4月22日(多賀大社例祭に準じる)

三宮神社は、神々の系譜をたどるうえで重要な社であり、多賀大社の神徳を広げる“つなぎの神々”として、参拝者の祈りを受け止めています。

金咲稲荷神社

金咲稲荷神社

金咲稲荷神社は、多賀大社の境内にある稲荷社で、金運上昇・商売繁盛・事業成就などを願う参拝者に人気の高い社です。近年では「金が咲く」という縁起の良い名前から、金運祈願のパワースポットとして注目を集めています。

稲荷信仰は、五穀豊穣・商業繁栄・家内安全などを司る宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)を中心に、全国に広がる民間信仰です。金咲稲荷神社では、特に金運・財運に特化した祈願が行われており、財布や通帳を持参して参拝する人も多く見られます。

ご祭神:宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)

ご利益:金運上昇、商売繁盛、事業成就、五穀豊穣、家内安全

例祭日:2月初午(はつうま)・11月の酉の日(とりのひ)※稲荷祭に準じる

金咲稲荷神社は、現代の生活に直結する「金運」や「仕事運」を祈る場として、若い世代や事業者からも厚く信仰されています。多賀大社の「命を育む」神徳に加え、現世利益を願う参拝者にとって心強い祈りの場となっています。

寿命石(長寿石)

石の柵で守られている寿命石

寿命石は、平安時代の高僧・俊乗坊重源(しゅんじょうぼうちょうげん)にまつわる逸話で知られています。重源は東大寺の再建を命じられた際、多賀大社に参拝し、この石に腰掛けて祈願したところ、「二十年の寿命(延命)を授かった」と伝えられています。

白い石に願い事が書かれている

この霊験あらたかな石は、延命長寿を願う人々の信仰の対象となり、現在も多くの参拝者が訪れています。

寿命石の周りには、画像のとおり、参拝者が願い事を書いた白い小石を置く風習があります。小石に自らの願い(長寿、健康、家族の安泰など)を記し、寿命石の周囲にそっと置いて祈ることで、願いが神様に届き成就すると言われています。

太閤橋

太閤秀吉が奉納した太閤橋

太閤橋は、安土桃山時代に豊臣秀吉が母・大政所の病気平癒を祈願して多賀大社に米一万石を奉納した際、その寄進によって築造されたと伝えられています。秀吉は母の長寿を願い、延命長寿の神として知られる多賀大社に深く帰依していました。

当初は木造の橋でしたが、1653年頃に石造りへと改修され、現在の姿となりました。その優美なアーチ形状は、桃山様式の庭園美と調和し、奥書院庭園とともに県指定有形文化財に登録されています。

見事なアーチ型の太閤橋

多賀大社が「生命の親神」を祀る神社であることと重なり、「親を思う心」「命を願う祈り」「神と人をつなぐ架け橋」としての象徴性を持っており、橋を渡る行為そのものが、命の再生や長寿への願いの成就を祈る儀式となっていたのかもしれません(現在は立ち入り禁止となっています)。

お多賀杓子(しゃもじ型絵馬)

珍しい形の杓子絵馬

お多賀杓子の起源は、奈良時代の元正天皇にまつわる逸話にさかのぼります。元正天皇が病に伏した際、多賀大社の神主が「強飯(こわめし)」を炊き、しでの木で作った杓子を献上したところ、天皇の病が快癒したと伝えられています。この霊験により、杓子は「病気平癒」「延命長寿」の象徴として崇敬されるようになり、やがて多賀大社の名物として「お多賀杓子」が定着しました。

多賀大社では、しゃもじ型の絵馬に願い事を書いて奉納する風習があります。これは、食事をよそう「杓子」に「命をよそう」「願いを盛る」という意味が重ねられており、家族の健康、病気平癒、試験合格など、日々の暮らしに根ざした祈りが込められています。

また、しゃもじはカエルの幼生と形が板いるため「お玉杓子(おたまじゃくし)」の語源にもなったとされ、広辞苑にもその由来が記されています。

祭典・年間行事

多賀大社では、年間を通じて多くの祭典行事が催されており、主な行事は以下のとおりです。

| 時期 | 祭典・行事名 | 概要 |

|---|---|---|

| 1月3日 | 師始式 | 新年の神事始め。 |

| 2月2日 | 節分祭 | 厄除け・福招きの豆まき神事。 |

| 2月11日 | 紀元祭 | 神武天皇即位を祝う祭典。 |

| 3月17日 | 祈年祭 | 五穀豊穣を祈る春の大祭。 |

| 3月下旬 | 勧学祭 | 学業成就を祈願。 |

| 4月13日 | 御使殿大御供式 | 神様への供物奉納儀式。 |

| 4月18日 | 馬頭人大御供式 | 馬頭観音に供物を捧げる儀式。 |

| 4月22日 | 古例大祭(多賀まつり) | 多賀大社最大の例祭。神輿渡御や舞楽奉納などが行われる。 |

| 4月29日 | 昭和祭 | 昭和天皇を偲ぶ祭典。 |

| 5月頃 | 御日供講大祭 | 日々の供物に感謝する祭典。 |

| 6月1日 | 御田植祭 | 神田での田植え神事。 |

| 6月30日 | 夏越の大祓 | 半年の穢れを祓う神事。 |

| 8月3〜5日 | 万灯祭 | 数千の提灯が灯る幻想的な祭り。願いを灯す祈りの場。 |

| 9月9日 | 九月古例祭 | 秋の古例祭。 |

| 9月21日 | 抜穂祭 | 神田での稲刈り神事。 |

| 9月28日 | 多賀講講社大祭 | 多賀講の人々による大祭。 |

| 10月21日 | 献茶式 | 茶道による神前献茶。 |

| 11月8日 | 金咲稲荷神社例祭 | 境内社の例祭。 |

| 11月15日 | 大宮祭 | 神宮の大祭。 |

| 11月23日 | 新嘗祭 | 収穫への感謝を捧げる祭典。 |

| 12月20日 | 御煤祓式 | 年末の清掃と祓い。 |

| 12月31日 | 師走の大祓/除夜祭 | 一年の穢れを祓い、新年を迎える神事。 |

古例大祭(多賀まつり)

「多賀まつり」として親しまれている古例大祭

春の古例大祭(4月22日)

春の古例大祭は、多賀大社最大の祭典として「多賀まつり」とも呼ばれ、伊邪那岐命・伊邪那美命への感謝と命の再生を祈る神事です。

神輿渡御や舞楽奉納、地域の奉納行列などが行われ、神と人との交流が華やかに繰り広げられます。豊臣秀吉が母の病気平癒を願って米一万石を奉納した逸話もこの祭りに深く関わっており、親を思う心と命への祈りが重なる象徴的な祭りです。

秋の九月古例祭(9月9日)

秋の古例祭は、旧暦の重陽の節句にあたる9月9日に斎行され、春の古例大祭に次ぐ格式を持つ祭典です。

式中には「古知古知(こちこち)相撲」と呼ばれる神事が行われ、町内の青年二人が相撲を取り、その勝敗によってその年の豊凶を占います。これは五穀豊穣を祈るとともに、地域の若者が神事に参加することで信仰の継承と共同体の絆を育む重要な儀式です。

万灯祭

大鳥居、太閤橋から奥の拝殿まで続く万灯

万灯祭(まんとうさい)は、毎年8月上旬に開催されます。

参拝者が願い事を書いた提灯が境内に灯され、家内安全や良縁成就など多彩な祈りが光となって浮かび上がります。日没後、太閤橋や拝殿周辺は幻想的な灯りに包まれ、写真映えする神秘的な空間に。年によっては雅楽や舞の奉納もあり、静寂と荘厳が交差する夏の夜の祈りの場となります。

基本情報

【住所】滋賀県犬上郡多賀町多賀604番地

【電話番号】0749-48-1101

【参拝時間】8:00~17:00(※季節により変動あり)

【祈祷受付時間】9:00~16:00

【ご祭神】

・主祭神:伊邪那岐命(いざなぎのみこと)

・主祭神:伊邪那美命(いざなみのみこと)

【末社】金咲稲荷神社、愛宕神社、天満神社、厳島神社 ほか

【ご利益】

延命長寿、縁結び、厄除け、家内安全、病気平癒、交通安全、五穀豊穣、商売繁盛、学業成就、子授け・安産、開運招福 など

【公式サイト】https://www.tagataisya.or.jp/

アクセス

【電車でのアクセス】

- JR彦根駅から

→ 近江鉄道本線「高宮駅」で乗り換え → 近江鉄道多賀線「多賀大社前駅」下車 → 徒歩約10分 - JR南彦根駅から

→ 湖国バス「大君ヶ畑線」に乗車 → 「多賀町役場前」バス停下車 → 徒歩すぐ(乗車時間約30分)

【バスでのアクセス】

- 名神高速道路・多賀サービスエリア(名神多賀バスストップ)から

→ 徒歩約20分 - 湖国バス「国道多賀大社」停留所

→ 徒歩すぐ

【車でのアクセス】

- 名神高速道路 彦根I.C.から約10分

- 湖東三山スマートI.C.から約15分

国道306号線・307号線沿いに位置しており、ナビ設定は「滋賀県犬上郡多賀町多賀604」でOKです。

お多賀さんで長寿と繁栄を願う。近江の宿を予約

参拝後はじゃらんで彦根・多賀エリアの宿を予約して、ラグジュアリーのホテルなどで余韻を楽しむのもいいですね。

この記事のまとめ

多賀大社は、命の神様に出会える場所です。太閤橋に込められた親を思う心、寿命石に託す長寿の願い、万灯祭に灯るやさしい光、そのすべてが、訪れる人の心をそっと包み込んでくれます。境内には多くの末社が点在し、縁結びや学業成就、商売繁盛など、さまざまな願いを受け止めてくれるのも魅力のひとつ。

歴史と祈りが息づく神域で、静かに自分と向き合う時間を過ごしてみませんか。滋賀の旅に、やさしい祈りのひとときを添えるなら、多賀大社はきっとぴったりの場所です。