日本神話の創世において、国土を生み、神々を生み、そして死と再生の境界を越えた神、それがイザナギノミコト(伊邪那岐命)です。

本記事では、読み方・別名・神格・ご利益・神話エピソード・祀られている神社(特に多賀大社)までをわかりやすく解説します。

読み方と別名

正式表記:伊邪那岐命(いざなぎのみこと)

別名:伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、伊邪那岐大神、伊射奈岐命、多賀明神、熊野速玉大神 など

「イザナ」は「誘う」、「ギ/キ」は男性を意味し、「誘う男神」という意味を持ちます。

どんな神様?ご利益は?

伊邪那岐命(イザナギノミコト)は、国土創造・神々創造・禊による浄化・生命の再生を司る神様です。

主なご利益

国土創造・国家安泰

由来:国産み神話(古事記・日本書紀)

イザナギとイザナミは、天の神々の命を受けて「おのころ島」に降り立ち、日本列島(大八洲)を創造しました。

この神話は、国土の始まりを象徴するものであり、イザナギは「国を築く神」として国家安泰・土地の守護神として信仰されます。

縁結び・夫婦円満・子孫繁栄

由来:神婚と神生みの神話

イザナギとイザナミは神々の中で初めて正式な婚姻を交わし、山川草木、海、風、火などの自然神を次々に生みました。

この「神婚」と「神生み」の物語は、夫婦の絆や子宝の象徴とされ、縁結び・安産・子育てのご利益につながります。

厄除け・無病息災・浄化

由来:黄泉の国からの帰還と禊(みそぎ)

イザナミを追って黄泉の国へ赴いたイザナギは、穢れをまとって現世に戻り、筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原で禊を行います。

この禊によって、穢れを祓い清める力を得たイザナギは、厄除け・無病息災・浄化の神として信仰されるようになります。

延命長寿・再生

由来:死と生の均衡を定めた神話

黄泉の国でイザナミと決別した際、イザナギは「毎日千五百人を生み出す」と宣言し、死と生のバランスを定めました。

この神話は「死を越えて生をもたらす神」としての再生力を象徴し、延命長寿のご利益につながります。

特に多賀大社では「お多賀さん」として長寿の神として厚く信仰されています。

開運・出世・運気上昇

由来:三貴神の誕生と神々の分治

禊の際、イザナギの左目から天照大御神、右目から月読命、鼻から須佐之男命が誕生します。

この三柱は「三貴神」と呼ばれ、それぞれ天・月・海を治める存在となります。

イザナギは彼らに役割を与え、神々の秩序を築いたことから、運気上昇・出世開運の象徴とされます。

古事記・日本書紀に登場するエピソード

国生みと神生み

「おのころ島」に降り立った伊邪那岐(右)と伊邪那美(左)

天の神々の命を受け、イザナギは手にした天の沼矛(あめのぬぼこ)をゆっくりと海へ垂らし、静かにかき回します。矛の先から滴り落ちた雫が、海面に触れた瞬間、波紋が広がり、やがてその中心から「おのころ島」が姿を現します。

伊邪那岐と伊邪那美は「おのころ島」に降り立ち、二神は結婚し、日本列島(大八洲)と山川草木、そして八百万の神々を次々に生み出します。

黄泉の国と生と死の均衡

怒り狂ったイザナミと黄泉の軍勢に追われるイザナギノミコト

イザナギノミコトは、妻イザナミとともに国土を生み、山川草木、そして八百万の神々を次々に生み出しました。

しかし、火の神・カグツチを産んだことでイザナミは命を落とし、黄泉の国へと旅立ちます。

「まだ共に歩むべき道があるはずだ」

イザナギは深い悲しみに沈みながらも、黄泉の国へと足を踏み入れます。

そこは、光の届かぬ静寂と腐臭に満ちた世界。

黄泉比良坂(よもつひらさか)を越え、イザナミのもとへ辿り着いたイザナギは、再び共に戻ろうと懇願します。

イザナミはこう答えます。

「もう黄泉の食べ物を口にしてしまった。すぐには戻れない。どうか、神々に相談する間、私の姿を見ないでほしい」

しかし、待ちきれなかったイザナギは、髪に挿していた櫛に火を灯し、黄泉の姿を覗いてしまいます。

そこにあったのは、腐敗し、蛆が這いまわるイザナミの変わり果てた姿。

恐怖と悲しみに駆られたイザナギは逃げ出し、怒り狂ったイザナミと黄泉の軍勢が後を追います。

黄泉比良坂まで逃げ戻ったイザナギは、千引の岩(ちびきのいわ)を転がして道を塞ぎ、黄泉の国との境を閉ざします。

その岩を挟んで、イザナミは叫びます。

「あなたがこの世を治めるなら、私は毎日千人を黄泉へ連れて行く」

イザナギは静かに答えます。

「ならば、私は毎日千五百人を生み出そう」

こうして、死と生の均衡が生まれた、という物語もとても有名です。

禊によって生まれた神々

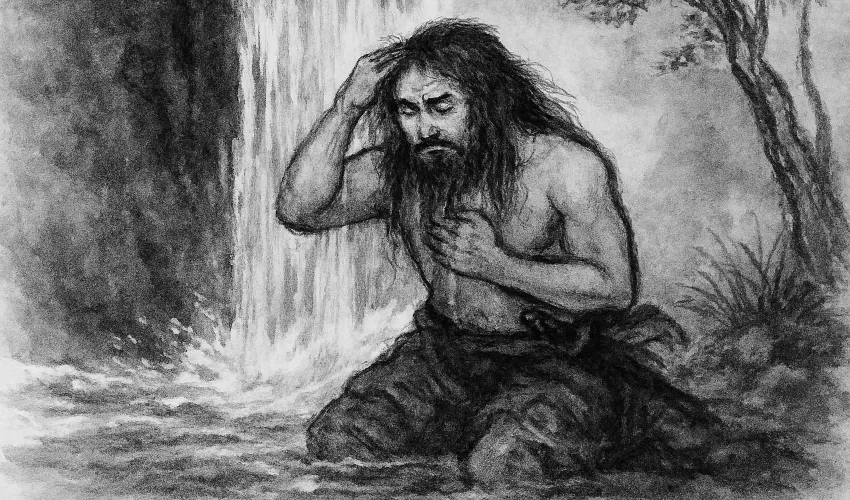

黄泉の国から戻り禊で清める伊邪那岐

黄泉の穢れをまとったイザナギは、現世に戻るとすぐに禊(みそぎ)を行います。

筑紫の日向の橘の小戸の阿波岐原(あわぎはら)で、海・川・滝の水を使い、身を清める儀式を始めます。

衣を脱ぎ、体を洗うたびに神々が生まれます。

そして、最後に顔を洗ったときに、

- 左目からは、太陽の神・天照大御神

- 右目からは、月の神・月読命

- 鼻からは、海と嵐の神・須佐之男命

が生まれたのでした。この三柱は「三貴神(さんきしん)」と呼ばれ、後の神話の中心を担う存在となります。

つまり、禊とは、ただの清めではなく、死を越えた再生の儀式であることを示しています。

イザナギはこの禊によって「生の神」として新たな神格を得るとともに、 黄泉の穢れを断ち切り、神々の未来を導く存在へと昇華したと考えられています。

多賀大社との深い関係

イザナギノミコトを主祭神とする滋賀県・多賀大社は、「延命長寿」「厄除け」のご利益で知られ、

「お伊勢参らばお多賀へ参れ、お伊勢お多賀の子でござる」とも言われるほど、多賀大社との信仰的つながりも深い神社です。

多賀大社は、イザナギが黄泉の穢れを祓った後に余生を過ごした地とされ、

「生の神」としてのイザナギを祀る場所として、古代から厚く信仰されてきました。

多賀大社については以下の記事がおすすめです。

イザナギノミコトを祀る代表的な神社

多賀大社(滋賀県犬上郡)

延命長寿・厄除けの神社。イザナギの余生の地とされる。

熊野速玉大社(和歌山県新宮市)

熊野速玉大神=イザナギノミコトとされる。熊野三山の一社。

伊弉諾神宮(兵庫県淡路市)

国生みの舞台・淡路島に鎮座。夫婦神を祀る神社。

霧島神宮(鹿児島県霧島市)

天孫降臨の地に近く、イザナギを含む祖神信仰が根強い。

この記事のまとめ:死と再生を越えた創造神

イザナギノミコトは、国土と神々を生み、死の穢れを祓い、再び光をもたらした神様です。その物語は「創造」「喪失」「浄化」「再生」という人間の根源的なテーマを内包し、現代でも厄除け・長寿・縁結びなどのご利益として広く信仰されています。

イザナギノミコト以外にも多くの日本の神様を以下の記事で紹介しています。