東京都杉並区に鎮座する阿佐ヶ谷神明宮は、伊勢神宮との深い縁を持つ格式高い神社です。

天照大御神をはじめとする三貴神を祀り、都内屈指のスピリチュアルスポットとして知られています。

全国唯一の「八難除け」祈祷が行われることで、人生の節目に訪れる参拝者も多く、心の浄化を求める人々に支持されています。

境内には自然豊かな空間が広がり、夫婦欅や能楽殿など見どころも満載。季節ごとに変わる刺繍入り御朱印や、神むすびなどの授与品も人気です。

この記事では、阿佐ヶ谷神明宮の魅力とご利益、御朱印・お守り、アクセス情報まで詳しくご紹介します。

阿佐谷神明宮の由緒・歴史

阿佐谷神明宮は、東京都杉並区阿佐谷北に鎮座する伊勢信仰の神社で、天照大御神・月読命・須佐之男命の三貴神を祀る格式高い神明宮であり、豊受大御神も祀られています。

創建は建久元年(1190年)頃と伝えられ、地元の土豪・横井兵部(または横川兵部)が伊勢神宮参拝の際に神示を受け、宮川の霊石を持ち帰って神明宮に安置したのが始まりとされています。この霊石は現在も御神体として本殿奥に祀られています。

また、寛政12年(1800年)に著された『江戸名所図会』には、日本武尊が東征の帰途に阿佐谷の地で休息したという伝承が記されており、その武功を慕った村人が社を建てたとも伝えられています。

江戸時代には阿佐谷村の鎮守として庶民の信仰を集め、文政11年(1828年)には旅籠屋から奉納された銅製の三本御幣が現存しています。明治期には「天祖神社」と改称されましたが、平成2年(1990年)に旧称「神明宮」に復称されました。

平成21年(2009年)には「平成の大改修」が行われ、神明造の御殿・神門・能楽殿などが整備され、現在の荘厳な姿となりました。境内は約3,000坪の森に囲まれ、都内最大級の伊勢神宮勧請の神社として、年間数十万人の参拝者で賑わいます。

地域の文化拠点としても親しまれ、例大祭で奉納される「阿佐ヶ谷囃子」は江戸末期から続く伝統芸能で、杉並区の無形文化財にも指定されています。

御祭神

御祭神である天照大御神、月読命、須佐之男命は、日本神話において「三貴神」と呼ばれ、特に尊い神々として位置づけられており、豊受大御神も祀られています。それぞれが異なる性格と役割を持ち、神社の霊性と空間を構成するうえで欠かせない存在です。

天照大御神(あまてらすおおみかみ)

天照大御神は日本の神話体系における最高神であり、太陽そのものを象徴する存在です。高天原を統治する神であり、光と秩序、生命の源として崇敬されています。

皇室の祖神とされることから、伊勢神宮の内宮に祀られている神様でもあり、国民的な信仰の中心といえるでしょう。

代表的な神話に「天岩戸隠れ」があり、須佐之男命の乱行により岩戸に隠れたことで世界が闇に包まれましたが、その後に再び姿を現すことで秩序が回復し、神々の和合が図られたとされています。このエピソードは、社会や自然に調和をもたらす存在としての天照大御神の象徴性を表しています。

月読命(つくよみのみこと)

月読命は天照大御神の弟神で、夜の世界を司る神として登場します。名前に「月」が含まれることからもわかるように、静寂や時間の流れ、内面の浄化といった精神的な領域を象徴する神格です。

神話における登場回数は少なく、詳細なエピソードは限られているものの、太陽の天照、海と嵐の須佐之男と並ぶことで、「光・闇・激」の三相による宇宙的なバランスが成立しています。

月読命は「静」を担い、礼節や内省、精神性を象徴する存在として重要な役割を果たしています。

須佐之男命(すさのおのみこと)

須佐之男命は三貴神の中でも最も人間味のある神として描かれています。激しい気性を持ち、自然の猛威や海の力を象徴する一方で、英雄的な活躍も見せます。代表的なのは、出雲の地で八岐大蛇(ヤマタノオロチ)を退治する神話で、奇稲田姫を救うことで家族への慈しみも表されています。この神話では、須佐之男命が神剣「天叢雲剣」を得ることで三種の神器の一つが成立し、日本の国宝の一部にもなったことが描かれています。荒ぶる力を持ちながらも、人々に恩恵を与える神として信仰され、災厄除けや開運の神としても崇敬されています。

豊受大御神(とようけのおおみかみ)

豊受大御神(とようけのおおかみ)は、日本神話に登場する食物・穀物・衣食住を司る女神であり、伊勢神宮の外宮(豊受大神宮)の主祭神として広く信仰されています。天照大御神の食事を司る「御饌都神(みけつかみ)」としての役割を持ち、精神性を象徴する天照大御神に対して、物質的な豊かさと生活の基盤を支える神格とされています。

ご利益・ご神徳

天照大御神のご利益

- 国家安泰

- 皇室繁栄

- 開運招福

- 厄除け開運

- 諸願成就

- 健康長寿・病気平癒

天照大御神は、日本神話において最高神とされ、天皇家の祖先として尊ばれています。そのため、国家の平穏や皇室の繁栄を願う信仰の中心となり、国土守護の神として広く崇敬されています。太陽神としての性格から、人々に光を与え、生命力や発展をもたらす神徳を持ち、国家安泰・皇室繁栄へと導くとされています。さらに、あらゆる願いごとを包み込むような存在として、開運や厄除け、所願成就、健康長寿、病気平癒など、暮らしに密着した幅広いご利益を授ける神として信仰されています。

月読命のご利益

- 安産

- 健康・病気平癒

- 航海安全・大漁祈願

- 農業守護・五穀豊穣

- 商売繁盛

- 諸願成就

月読命は、夜と月を司る神として知られ、静寂や浄化、精神の安定をもたらす神徳を持つとされています。月の満ち欠けにより暦が生まれ、農業や漁業の営みに深く関わることから、五穀豊穣や大漁祈願、航海安全などのご利益があると信じられています。また、月の神としての穏やかな力は、安産や病気平癒、健康祈願にも通じ、心身の調和を願う人々に広く崇敬されています。月読命の神徳は、自然のリズムと人々の生活を結びつける存在として、古来より大切にされてきました。

須佐之男命のご利益

- 厄除け・災難除け

- 縁結び

- 五穀豊穣

- 病気平癒

- 商売繁盛

- 文学・学問上達

- 防災除疫

須佐之男命は、荒ぶる神としての側面と、英雄的な神としての側面を併せ持つ存在です。八岐大蛇退治の神話に象徴されるように、災厄を打ち払う力があるとされ、厄除けや災難除けのご利益が広く信仰されています。

また、櫛名田比売(八岐大蛇退治の際に救われた)との結婚にまつわる神話から、縁結びの神としても親しまれています。農業神としての神格も持ち、五穀豊穣や商売繁盛、病気平癒など、生活に密着したご利益が授けられるとされています。さらに、日本最初の和歌を詠んだ神として、文学や学問の向上を願う人々にも崇敬されています。

豊受大御神のご利益

- 五穀豊穣

- 商売繁盛

- 産業繁栄

- 縁結び

- 良縁成就

豊受大御神は、食物や穀物を司る女神として古代から人々の生活を支えてきた存在です。食糧の恵みをもたらす神として、農業や産業の繁栄に深く関わり、五穀豊穣や商売繁盛といった実生活に直結するご神徳が授けられるとされています。また、食と暮らしの安定が良縁や人間関係を築く土台となることから、縁結びや良縁成就といった願いにも応えてくださる神として敬われています。

唯一八難除けとは

唯一八難除ののぼり旗

阿佐谷神明宮の「唯一八難除け(はちなんよけ)」は、全国でもここだけで行われている特別なご祈祷で、人生に起こりうるあらゆる災難を総合的に祓うという極めて包括的な厄除けです。

一般的な厄除けは「厄年」や「八方塞がり」の年回りに行うものですが、阿佐谷神明宮の八難除けはそれを超えて、現世に起こるあらゆる災難・障りを取り除くことを目的としています。

この祈祷では、以下のような災いを対象としています。

- 年齢による厄(前厄・本厄・後厄・大厄)

- 方位・地相・家相による災い(八方除・鬼門除・移転方災など)

- 火難・水難・盗難・係争・因縁・霊障など

- 墓相災・改築方災・旅行方災・結婚方災など、生活に関わる災い全般

「八難」とは八つの災いに限らず「数多の難」を象徴する言葉であり、八方塞がりや因縁、霊障なども含めて祓う祈祷です。

なぜ「唯一」なのか?

八難除けの祈祷は、阿佐谷神明宮が独自に定めたもので、全国で唯一この神社だけが正式に「八難除け」として奉仕していることから「唯一八難除け」と呼ばれています。

祈祷は「降臨殿(祈祷殿)」で行われ、神職が厳かに祝詞を奏上し、参拝者の願いを神々に届けます。祈祷後には、本殿の御垣内に案内されて昇殿参拝ができるという特別な体験も含まれています。

どんなひとにおすすめ?

- 厄年でないのに不運が続く人

- 家族や職場でトラブルが絶えない人

- 引っ越し・転職・結婚など人生の節目を迎える人

- 霊的な不安や因縁を感じる人

こうした方々にとって、八難除けは心身の浄化と運気の再生を願う特別な祈祷となります。

阿佐谷神明宮の八難除けは、単なる厄除けではなく、人生全体を見つめ直し、神々の加護を受けて新たな一歩を踏み出すための儀式だと言えます。

八難除けによるご利益の体験談

八難除けの祈祷を受けてから人生が大きく好転したという体験談が寄せられており、ここでは体験談の一部を紹介します。

- 転職活動が難航していたが、祈祷後に希望していた企業から内定が届いた。

半年以上書類選考すら通らなかったのに、突然複数社から面接の連絡が来たという。 - 家族間の不和が続いていたが、祈祷後に自然と会話が増え、関係が修復された。

特に疎遠だった父親と和解できたことが「奇跡のようだった」と語られている。 - 体調不良が続いていたが、祈祷後に検査結果が改善し、薬の量も減った。

原因不明の不調が続いていたが、祈祷後に回復の兆しが見え始めたという。 - 引っ越し後にトラブル続きだったが、祈祷後に近隣との関係が改善し、穏やかな生活に。

方位災の影響かと悩んでいたが、八難除けで「空気が変わった」と実感。 - 事業が赤字続きだったが、祈祷後に新規契約が次々と決まり、黒字転換した。

商売繁盛のご利益を実感し、定期的に参拝するようになったという。 - 子どもが不登校だったが、祈祷後に自ら登校を再開し、笑顔が戻った。

家族全体が明るくなり、「神様に背中を押された気がした」と語られている。 - 交通事故に遭った直後に祈祷を受けたところ、後遺症なく回復できた。

医師も驚くほどの回復力で、「守られていた」と感じたという。 - 婚約破棄で落ち込んでいたが、祈祷後に新たな出会いがあり、半年後に再婚。

「縁を切るべき人と自然に離れ、良縁が結ばれた」と実感。 - 裁判トラブルで精神的に追い詰められていたが、祈祷後に和解が成立。

相手側から歩み寄りがあり、穏やかに解決できたという。 - 夢だった資格試験に何度も落ちていたが、祈祷後に合格。

勉強の集中力が高まり、「流れが変わった」と感じたとのこと。

阿佐谷神明宮の見どころ

正面の大鳥居から本殿までの見どころを順番に紹介します。

大鳥居(正面)

阿佐谷神明宮の大鳥居(表参道側)

表参道側に立つ大鳥居は、現在の社殿や能楽殿などとともに整備された平成21年(2009年)秋の「平成の大改修」の際に建立されたものです。

都心にありながらも神域への入り口としての格式と美しさを兼ね備えており、神明鳥居特有の簡素ながらも力強い造りは、神道の美学「質素・清浄・明快」を体現しています。この鳥居をくぐった瞬間、周囲の喧騒が遠のき、神聖な空気に包まれる感覚によって厳かな参拝へと導かれていきます。

手水舎

神明系なのでシンプルな手水舎

大鳥居をくぐった先、右手に佇む手水舎は、参拝の前に心身を清める儀式の場です。手水舎は「洗心」のための水盤であり、単なる洗浄ではなく、内面を整えるという精神的な意味を含む場所です。

伊勢神宮の信仰に倣い、装飾を控えた木と石の素材で構成されており、神明系の質素で静謐な美学が見事に表現されています。

神明殿(参集殿)

阿佐谷神明宮の神明殿(参集殿)

神明殿は、社務所としての機能だけでなく、直会や祭事に使用される重要な建物です。

2009年の平成の大改修で整備された美しい建物で、1階には「神路の間」「桜の間」、2階には「金の間」などがあり、格式ある空間が広がっています。結婚式や直会、文化行事などに使用され、神社の精神性と地域文化をつなぐ拠点として機能しています。

能楽堂

阿佐谷神明宮の能楽堂(真正面)

平成の大改修で新設された能楽堂は、能や舞踊など伝統芸能の奉納の場として使用される文化施設です。毎年開催される「阿佐谷薪能」や「バリ舞踊奉納」では、国内外の芸能が神前で披露される特別な時間が流れます。また、BABYMETALの楽曲「メギツネ」のMV撮影地としても知られ、神社とポップカルチャーが融合した象徴的な場所となっています。

阿佐谷神明宮の神楽殿(左斜め)

赤みのある木肌が柔らかな陰影をつくり、切妻屋根が空に溶け込むような優雅さを漂わせています。周りの芝生と一体となったこの美しい能楽堂は、神社建築とは異なる能舞台様式ながら、神域の空気と調和した幽玄な美しさが感じられます。

瑞祥門(神門)

阿佐谷神明宮の瑞祥門

拝殿へ続く参道の途中にある瑞祥門は、金色に輝く菊紋が刻まれた神門です。伊勢神宮とのつながりを感じさせる菊紋は格式の高さを象徴し、門全体から神聖な気配が漂います。ハート型に似た猪目模様があしらわれていることで、柔らかな親しみと神域の神秘性が融合した印象を与えてくれます。

拝殿

阿佐谷神明宮の拝殿は神明系の社殿

瑞祥門をくぐると拝殿が現れます。かつて本殿と一体化していた構造を改め、平成の大改修(2009年)により独立した拝殿として再整備されたものです。従来の壁や仕切りを取り払い、参拝者が拝殿を通して本殿・摂社へと直接祈りを届けられるように設計されています。

建築様式としては、伊勢神宮に倣った神明造の簡素で清浄な美しさを基調とし、木材の質感を活かした直線的な構成が特徴です。屋根は切妻造で、深い軒が神域の静けさを演出し、自然光が差し込むことで内部空間に柔らかな陰影が生まれます。床面は玉砂利と板敷きが調和し、参拝者の足音が響くたびに神聖な空気が漂います。拝殿の奥には御垣内(みかきうち)が広がり、伊勢の特別参拝を彷彿とさせる神聖な空間が感じられます。

本殿

阿佐谷神明宮の本殿(右側から)

拝殿のさらに奥に位置する本殿は、中央に天照大御神、右に月読命、左に須佐之男命を祀る三殿構成という非常に珍しい設計になっています。それぞれの社殿の鰹木には「太陽」「月」「海」の意匠が施されており、神々の物語性が建築に込められています。これら三貴神が並列で祀られている点に、阿佐谷神明宮ならではの神格配置の深さが現れています。

阿佐谷神明宮の本殿(左側から)

降臨殿(祈祷殿)

阿佐谷神明宮の祈祷殿(授与所・祈祷申込所)

拝殿の横に位置する降臨殿では、ご祈祷や結婚式などの神事が行われます。旧社殿の木材を用いて建てられたこの建物は、天照大御神の荒御魂と豊受大御神が祀られている特別な場所でもあります。

ここで祈祷を受けた後、神職の導きで本殿へ昇殿参拝できる流れは、伊勢神宮に連なる格式高い作法として大切にされています。

西大鳥居

中杉通り側に佇む西大鳥居

中杉通り側に立つ西大鳥居は、表参道とは異なる落ち着いた雰囲気を醸し出します。参拝者を迎える狛犬の姿は、子を抱えた母狛犬と玉を持つ父狛犬で、家族守護の象徴となっています。

西大鳥居をくぐり右手に続く西参道も緑に囲まれた静かな参道で、地元の方々が散歩や日常の祈りに訪れる憩いの道として親しまれています。

手水舎(西参道)

阿佐谷神明宮の西参道の 手水舎

西参道にも手水舎が設けられており、表参道と同様に参拝前の清めができます。どちらの入口から訪れても、神前に向かう前に「洗心」の所作を忘れずに済ませられる構造となっています。

元宮

伊邪那岐命、伊邪那美命、日本武尊命の三柱を祀っている元宮

拝殿の右手に位置する元宮では、伊弉諾命・伊弉冉命・日本武尊という創建に関わる神々が祀られています。この場所は、神社の歴史や神話の始まりを感じさせる神聖な空間であり、阿佐谷神明宮の精神的な核ともいえる存在です。

猿彦田神社

阿佐谷神明宮に置かれている猿田彦神社

瑞祥門の手前左に鎮座する猿田彦神社は、導きの神・猿田彦命を祀る境内社です。方除けや道開きのご利益があるとされ、人生の分岐点に立つ人々が新たな一歩を踏み出す際に多く訪れます。明治期に近隣の神社から合祀された経緯もあり、地域とのつながりを大切にする社としての歴史も感じられます。

北野神社(天神様)

阿佐谷神明宮に鎮座する北野神社(天神社)

神明殿の入り口の右側には北野神社があり、菅原道真公を祀る学業の守護神として信仰されています。ここには五角形の「合格鳥居」があり、「五角(=合格)」の語呂合わせから受験生にとっては縁起の良い参拝スポットとして人気を集めています。毎年1月25日の初天神には、学業成就を願う木鷽(きうそ)のストラップが授与され、進学や合格を願う多くの人々で賑わいます。

阿佐谷神明宮の御朱印

刺繍入り特別御朱印

このたび「あじさい刺繍入り特別御朱印」を拝受いたしました。

初穂料は1,500円です。

阿佐谷神明宮の刺繍入り特別御朱印は、美濃和紙に職人の手で刺繍を施した芸術的な御朱印です。季節の草花や神紋が立体的に表現され、墨書と刺繍が融合することで、祈りの証が美術品のような趣に昇華しています。和紙の強度と風合いが刺繍との調和を生み、額に入れて飾る参拝記念として人気を集めています。書き置き形式で頒布され、季節によって色や図案が変わるのも魅力のひとつです。

下の画像は刺繍の裏面です、丁寧に刺繍されていることが見て取れる価値ある御朱印です。

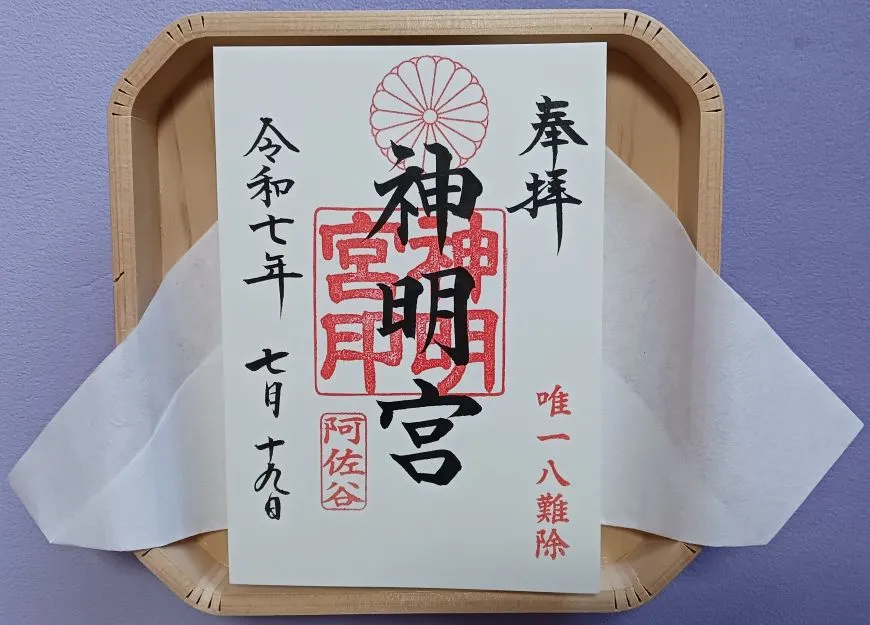

通常御朱印

通常の墨書タイプで、中央に力強く「神明宮」と揮毫され、上部には皇室と神明系の象徴である菊紋が朱印されています。右に「奉拝」、左に「令和七年七月十九日」と参拝日が記され、全体に端正で凜とした印象を与える構成です。シンプルながら格式ある佇まいが、神社の品格と参拝の証を美しく伝えています。

お守りなら「神むすび」がすごい!

神むすびの効果がおすすめ!

阿佐谷神明宮のお守り、どれがいい?

阿佐谷神明宮には多彩なお守りが揃っていますが、初めて訪れる方や贈り物に迷っている方には、「神むす(かんむすび) 」というレースブレスレットお守りの効果がすごいと評判です。見た目の美しさだけでなく、身につけやすく、神聖なご縁を感じられる特別な授与品です。

「神むすび」の特徴・メリット

- 阿佐谷神明宮が発祥のオリジナルお守りで、平成27年から頒布開始

- 日本の高い織物技術で作られたレース素材を使用し、繊細で上品な仕上がり

- 巫女による手作業の最終奉製で、祈りが込められた一点もの

- 手首に巻くほか、バッグやスマホに付けるなど自由な使い方が可能

- 運気上昇・厄除け・良縁成就など、幅広い願いに対応

レースの柔らかさと軽さが特徴で、日常使いにも違和感なく馴染みます。ミサンガのような感覚で身につけられますが、神様の御力を分けていただく正式なお守りです。

阿佐谷神明宮の祭典・年間行事

阿佐谷神明宮では、四季折々の自然とともに、神道の精神を体感できる多彩な祭事が年間を通じて行われています。以下に主な行事を月ごとにまとめました。

| 月 | 祭事・行事 | 内容 |

|---|---|---|

| 1月 | 元旦祭/初能/獅子舞・箏曲奉納 | 新年の祈願・能奉納・伝統芸能による祝賀 |

| 2〜4月(春) | 成人参拝/祈年祭/春分慰霊祭/春祭/グリーンマーケット | 新成人祈願・五穀豊穣・祖霊慰霊・植物市の開催 |

| 6〜8月(夏) | 夏越大祓/八重垣祭/観月祭 | 半年の穢れを祓う・奉納舞踊・月の芸能祭 |

| 9〜11月(秋) | 例祭宵宮・当日祭/秋分慰霊祭/ジャズストリート/七五三詣/新嘗祭 | 神輿渡御・音楽祭・子供の成長祈願・収穫感謝 |

| 12月 | 年越大祓/月次祭(毎月1日・15日)/我楽多市 | 一年の穢れ清め・月例の祭典・骨董市開催 |

阿佐谷神明宮の基本情報

【社名】阿佐谷神明宮(あさがやしんめいぐう)

【所在地】東京都杉並区阿佐谷北1-25-5

【アクセス】JR中央線「阿佐ヶ谷駅」北口より徒歩2分/東京メトロ丸ノ内線「南阿佐ヶ谷駅」より徒歩約10分

【御祭神】天照大御神(あまてらすおおみかみ)/月読命(つくよみのみこと)/須佐之男命(すさのおのみこと)

【創建】建久年間(1190年頃)と伝承

【ご利益】厄除け(唯一八難除け)/安産・子授け/病気平癒/交通安全/商売繁盛/学業成就/家内安全/五穀豊穣/心願成就

【開門時間】6:00〜17:00(季節により変動あり)

【授与所受付時間】9:00〜16:30

【定休日】なし(年中無休)

【駐車場】10台程度

【公式サイト】阿佐谷神明宮公式サイト

阿佐谷神明宮へのアクセス・最寄り駅・行き方

- 【徒歩(最寄り駅から)】

JR中央線「阿佐ヶ谷駅」北口より徒歩約5分

→中杉通りを北へ、杉並第一小学校手前を右折すぐ。 - 東京メトロ丸ノ内線「南阿佐ヶ谷駅」より徒歩約10分

→駅から中杉通りを北へ歩き、阿佐ヶ谷駅方面へ向かうと到着。

【電車を利用】

- JR中央線快速/中央・総武線各駅停車「阿佐ヶ谷駅」利用

新宿から約9分、立川から約25分。 - 東京メトロ丸ノ内線「南阿佐ヶ谷駅」利用

荻窪・新宿方面から乗車可能。

【バスを利用】

関東バス「阿佐ヶ谷駅北口」「世尊院前」停留所から徒歩約2〜5分

高円寺・荻窪・中野方面からの乗車が可能。

【車を利用】

- 中央自動車道「高井戸I.C」より約20分

- 首都高速4号新宿線「幡ヶ谷I.C」より約20分

- 駐車場あり(台数限定・満車時は近隣コインパーキングを利用)

阿佐谷神明宮の駐車場

表参道側の大鳥居の左手に、大きくはないですが収容台数約10台の参拝者専用駐車場が用意されています。

唯一無二の「八難除」を完成させる、阿佐ヶ谷の静寂ステイ

類を見ない「八難除」で心身を清めた後は、騒がしい日常へ戻る前に、阿佐ヶ谷・吉祥寺エリアの落ち着いたホテルで気を落ち着かせるのが正解です。

厄を落とした後の清らかな状態で、自分自身を労わる「癒やしの時間」を持つこと。この高次元な自分への投資が、新たな良縁を呼び込む強力な磁石となります。各予約サイトの「心地よい宿」特集から、心洗われる滞在先を検討してみてください。

阿佐谷神明宮 紹介まとめ

いかがでしたか、この記事では、阿佐谷神明宮のご由緒から三貴神を祀る珍しい本殿構成、能楽殿や北野神社といった境内の文化施設、そして墨書から刺繍入りまで多彩な御朱印に至るまで、写真と体験を通じてその魅力を深くご紹介しました。

都心からのアクセスも良く、初めての方にも安心して訪れられる神社です。次はぜひ、あなた自身の視点で阿佐谷神明宮を歩き、その空気感と文化の豊かさを肌で感じてみてください。