浅草寺の東隣に鎮座し、古くから地元の人々に「三社様」と親しまれてきた浅草神社。

華やかな浅草の地にありながら、一歩足を踏み入れると厳かで清らかな空気が流れ、訪れる人々を優しく包み込みます。

この記事では、そんな浅草神社の由縁やご利益、見どころ、さらには御朱印やお守り、年間行事まで、その魅力をたっぷりとご紹介いたします。

浅草神社の由縁と歴史

浅草神社の歴史は、推古天皇の御代三十六年(628年)、今からおよそ1400年前の飛鳥時代に遡ります。

隅田川で漁をしていた檜前浜成(ひのくまのはまなり)と竹成(たけなり)の兄弟が、網にかかった一体の尊いお像を発見しました。そのお像は聖観世音菩薩さまであり、兄弟はその尊さに深く感銘を受け、篤く信仰するようになりました。

その後、地域の村主(すぐり)で官吏でもあった土師真中知(はじのまなかち)がその話を聞きたいそう感銘し、自宅に聖観世音菩薩さまをお祀りしましたのが浅草寺の始まりとされています。

浅草神社は、この浅草寺の創建に深く関わった三人の神様、すなわち檜前浜成命(ひのくまのはまなり)、檜前竹成命(ひのくまのたけなり)、土師真中知命(はじのまなかち)をお祀りしています。

江戸時代には「三社大権現」と呼ばれ、庶民からの崇敬を集めました。明治の神仏分離令により、現在の浅草神社と改称されました。

現在の社殿は、江戸時代初期の慶安2年(1649年)に徳川家光公によって再建されたもので、昭和26年に国の重要文化財に指定されています。権現造りの美しい社殿は、当時の建築技術の粋を集めたものであり、その荘厳な佇まいは訪れる人々を魅了してやみません。

浅草神社は、なんの神様?

浅草神社にお祀りされている三柱の神様は、浅草寺の創建に直接かつ深く関わった三名をお祀りしています、それぞれは尊いご神徳をお持ちです。

【ご祭神】

- 檜前浜成命(ひのくまのはまなり)

- 檜前竹成命(ひのくまのたけなり)

- 土師真中知命(はじのまなかち)

檜前浜成命(ひのくまのはまなり)

漁師であったことから、大漁満足、水難除け、商売繁盛のご利益があるとされています。

檜前竹成命(ひのくまのたけなり)

兄と共に聖観世音菩薩さまを発見したことから、開運招福、家内安全のご利益があるとされています。

土師真中知命(はじのまなかち)

聖観世音菩薩さまを深く信仰し、浅草寺創建に尽力したことから、学業成就、智慧明瞭のご利益があるとされています。

この三柱の神様は、私たちに生きる力や幸福を与えてくださる、まさに浅草の守り神と言えるでしょう。

浅草神社のご利益

浅草神社は、前述の三柱の神様のご神徳により、多岐にわたるご利益をいただけると信仰されています。

開運招福

運を開き、福を招き入れるご利益は、新たなことを始める時や、運気を上げたいと願う時に心強い味方となってくれるでしょう。

家内安全

家族の健康や幸福を守り、平穏な日々を送れるよう見守ってくださいます。

商売繁盛

商売に携わる人々にとっては、事業の発展や成功を祈願する場として厚く信仰されています。

大漁満足

漁業関係者だけでなく、広く物事がうまくいくようにとの願いを込めて祈願されています。

水難除け

水に関する災難から身を守ってくださるご利益は、海や川に関わる仕事をする人や、水辺のレジャーを楽しむ人にとって心強いお守りとなるでしょう。

学業成就

知恵の神様である土師真中知命をお祀りしていることから、学業成就や試験合格を願う人々が訪れます。

智慧明瞭

物事を正しく判断する力や、困難を乗り越えるための知恵を授けてくださると言われています。

このように、浅草神社は個人の願いだけでなく、地域全体の安寧を見守る神聖な場所として、多くの人々の心の拠り所となっています。

浅草神社の見どころ

浅草神社には、歴史と文化を感じさせる見どころが数多く存在します。

社殿(重要文化財)

慶安2年(1649年)に再建された権現造りの社殿は、精緻な彫刻や鮮やかな彩色が施され、江戸初期の建築様式を今に伝える貴重な文化財です。特に、屋根の曲線美や、柱や梁に施された龍や獅子などの彫刻は、息をのむほどの美しさです。

手水舎(三社龍)

三社様の手水舎なので三体の龍が置かれています。

参拝前に心身を清める手水舎は、龍の彫刻が施された趣のある造りです。清らかな水で手を洗い、口をすすぐことで、身を清めてから神様にお参りしましょう。

神楽殿

神様に捧げる神楽や舞踊が行われる場所です。当社の神楽殿では、年間を通じて神事や行事が行われ、巫女舞や神事びんざさら舞の奉演をはじめ、さまざまなイベントが開催されます。

夫婦狛犬

狛犬は外部からの災厄を防ぐ役割を持ち、通常は参道の両側に向かい合って設置されます。この狛犬は江戸初期に作られ、独特な形状をしており非常に貴重です。その寄り添う姿から「良縁」「夫婦和合」「恋愛成就」のご利益があるとされています。

神輿庫(宮神輿)

三社祭で運ばれる宮神輿「一之宮」「二之宮」「三之宮」が展示されています。5月の祭りの期間だけでなく、お正月や春の土日祝日にも扉が開かれ、宮神輿を見学することができます。

被官稲荷神社

倉稲魂神をお祀りしています。

この神社は安政二年に設立され、一間社流造と呼ばれています。社殿は杉皮で覆われており、創建当初からのもので、間口は1.5メートル、奥行きは約1.4メートルと小さいですが、覆屋によって保護されています。この覆屋は大正時代に建てられたものと思われます。また、社殿は関東大震災や東京大空襲を奇跡的に乗り越え、非常に貴重な建築物となっています。

被官様稲荷神社の社務時間は毎月1日と15日の10:00から15:30まで、1月1日から5日までは初午、3月18日には例大祭があります。

三社祭の魅力(浅草神社の例大祭)

浅草神社の最も盛大な祭礼である三社祭は、毎年5月の第三週末に行われ、多くの人々で賑わいます。この祭りは、浅草神社の三柱の神様を祀るお祭りであり、江戸時代から続く伝統的な行事です。

三日間にわたって繰り広げられる三社祭の最大の見どころは、なんといっても氏子各町会が所有する大小100基以上の町内神輿が浅草の街を練り歩き、最終日には三基の本社神輿が浅草寺境内から浅草神社へと渡御する様子は圧巻です。

担ぎ手たちの威勢の良い掛け声や、神輿が激しく揺さぶられる様子は、見る者に勇気と活力を与えてくれます。沿道には多くの見物客が集まり、熱気に包まれます。

また、三社祭では、びんざさら舞や白鷺の舞といった伝統芸能も奉納され、祭りの雰囲気をさらに盛り上げます。屋台も数多く出店し、食べ物やお土産などを楽しむことができます。

三社祭は、浅草の活気と人々の熱意が一体となる、まさに浅草の魂とも言えるお祭りです。この時期に浅草を訪れる際は、ぜひその熱気を肌で感じてみてください。

三社祭の詳しい情報を知りたい方は以下の記事をぜひお読みください。

浅草神社の祭礼・年間行事

令和7年度の浅草神社の年間祭典は以下のとおりです。

三社祭以外にも年間を通して様々な祭礼や行事が行われています。

| 月 | 日 | 時刻 | 行事 | 参列可能 |

| 毎月 | 1日 | 10時 | 月次祭 | 〇 |

| 1月 | 1日~7日 | 初詣 | ― | |

| 1日 | 11時 | 歳旦祭 | 〇 | |

| 3日 | 10時 | 元始祭 | 〇 | |

| 15日 | 15時 | 成人式奉祝祭 | 〇 | |

| 2月 | 3日 | 15時 | 節分祭 | 〇 |

| 11日 | 10時 | 紀元祭 | 〇 | |

| 17日 | 10時 | 祈年祭 | 〇 | |

| 3月 | 18日 | 10時 | 被官稲荷神社例大祭 | 〇 |

| 浅草寺本尊示現会 宮神輿 堂上げ・堂下げ |

― | |||

| 4月 | 上旬 | 花塚慰霊祭 | ― | |

| 上旬 | 扇塚慰霊祭 | ― | ||

| 5月 | 第三 金・土・日 | 浅草神社例大祭(三社祭) | ||

| 6月 | 30日 | 15時 | 夏越の大祓 | 〇 |

| 7月 | 1~7日 | 夏詣 | ||

| 9月 | 15日 | 15時 | 敬老長寿祭 | 〇 |

| 10月 | 17日 | 10時 | 新嘗奉祝祭 | 〇 |

| 11月 | 15日 | 15時 | 七五三奉祝祭 | 〇 |

| 23日 | 10時 | 新嘗祭 | 〇 | |

| 12月 | 31日 | 22時 | 除夜祭 | - |

| 31日 | 10時 | 月次祭 | 〇 |

節分祭(2月3日)

浅草神社の社殿にて、節分祭を以下の通り執り行います。

節分の際には、災厄や邪気を追い払うための行事が行われます。その中でも特に有名なのが「豆まき」です。年男たちは「福は内、鬼は外」と声を上げながら、煎った大豆を撒いて鬼を追い払うこの伝統行事は、中国の明の時代からの習慣が、室町時代に日本に取り入れられたと言われています。かつては、豆まきは「追儺(ついな)」や「鬼遣らい(おにやらい)」と呼ばれ、宮中の年中行事の一つとして行われていました。舎人(とねり)が演じる疫鬼を追い払うことで、災厄を除くこの儀式は、次第に一般の人々にも広まっていったのです。

祈年祭(2月17日)

祈年祭は春の耕作の始まりを祝うお祭りで、五穀の豊作を願う行事です。「としごいのまつり」とも呼ばれています。このお祭りは、11月に行われる新嘗祭と対をなすものです。浅草神社では毎年2月17日の10時から祈年祭が行われ、巫女舞が奉納され、五穀の豊かな実りと国家の平和を祈ります。

浅草神社本尊示現会(3月18日)

浅草寺本尊示現会は、毎年3月17日と18日に行われる伝統的な行事で、浅草寺の創立を祝います。

この行事は、推古天皇36年(628年)3月18日に聖観世音菩薩が現れたことを記念しています。当日は、住職たちが伝法院から仲見世を通り本堂まで行列し、法要が行われ、「金龍の舞」が境内で披露されます。また、この特別な日に限り「紅札」と呼ばれる赤い祈祷札が授与されます。

浅草神社宮神輿の堂上げ・堂下げ

令和7年の「堂上げ」は3月17日(月)に行われます。

夕方、浅草神社の神官による神霊入れの儀が行われた後、氏子たちによって本社神輿三基がたいまつで照らされながら浅草寺の本堂外陣に運ばれます。この時、重さが1トンを超える一之宮、二之宮、三之宮が本堂の階段を昇る様子は荘厳で美しく、見る人々を圧倒します。

令和7年の「堂下げ」は3月18日(火)に行われます。

本堂外陣に安置された一之宮(土師真中知命)、二之宮(檜前浜成命)、三之宮(檜前武成命)の神体は、ご本尊の前で一晩過ごし、翌日の午前中に浅草神社の宮司による祝詞と浅草寺の読経の後、本堂から「堂下げ」され、浅草寺の境内に安置されます。そして、夕方には氏子たちの手によって宮神輿三基が浅草神社に還御されます。

浅草神社例大祭・三社祭(5月16日~18日)

浅草神社例大祭(三社祭)については以下の記事をお読みください。

新嘗祭(11月23日)

新たに収穫された穀物に感謝する祭りである『祈年祭』は、五穀の豊穣を祈る行事と対を成しています。

天皇陛下は新穀を神々にお供えし、またご自身でもお召し上がりになる重要な宮中祭祀であり、全国の神社でも新嘗祭が執り行われます。浅草神社では毎年11月23日10時に新嘗祭が行われ、神社で育てた稲穂をお供えし、巫女舞を奉納し、神様に恵みに感謝を捧げます。

浅草神社の御朱印

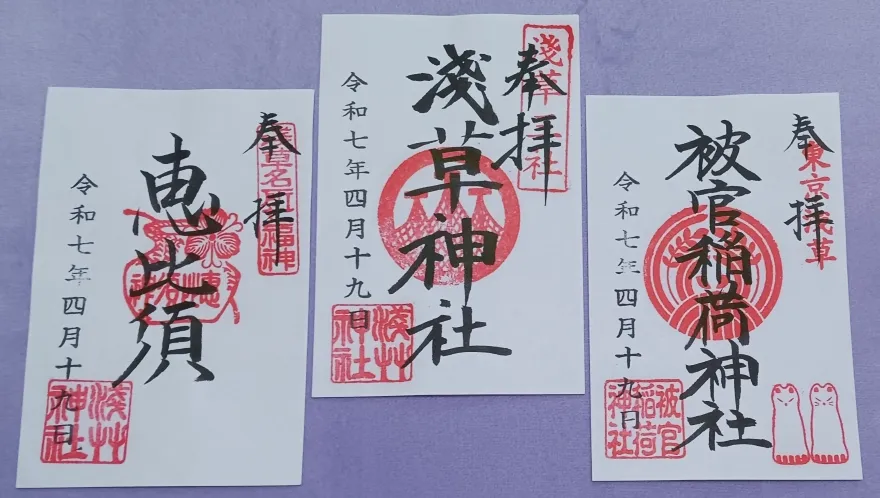

浅草神社では、参拝の証として主に3種類の御朱印をいただくことができます。

御朱印は、必ず先に参拝を済ませてからいただきましょう。

上の三種類の御朱印は、令和七年四月十九日に参拝した際に拝受しました。

通常御朱印

浅草神社の社名とご祭神のお名前が記された、基本的な御朱印です。

恵比須御朱印

浅草神社で祀られている恵比須様にちなんだ浅草名所七福神の御朱印です。

被官稲荷神社御朱印

社殿の裏手に鎮座する被官稲荷神社の御朱印です。

三社祭限定御朱印

三社祭の期間中にのみ頒布される、特別な御朱印です。年によってデザインが変わることもあります。

手書き御朱印

その他、お正月や夏詣をはじめとする、神事や行事に合わせた頒布日限定の手書きの特別御朱印も頒布しています。

浅草神社のお守り

浅草神社では、以下のご利益のあるお守りを授与していただけます。

- 開運招福守: 運を開き、幸福を招くお守りです。

- 家内安全守: 家族の健康と安全を祈願するお守りです。

- 商売繁盛守: 事業の発展と成功を願うお守りです。

- 学業成就守: 学業の上達や試験合格を祈願するお守りです。

- 健康長寿守: 健康で長生きできるよう祈願するお守りです。

- 交通安全守: 交通安全を祈願し、事故や災難から身を守るお守りです。

- 縁結び守: 良縁を願い、恋愛成就や人間関係の円満を祈願するお守りです。

これらのお守りは、身につけることで神様のご加護をいただき、日々の生活を安心して送ることができるようにと祈念されています。参拝の際に、ご自身の願いに合わせてお守りを選んでみてはいかがでしょうか。

アクセス情報

浅草神社へのアクセスは、電車やバスなど、様々な方法があります。

電車を利用

- 東京メトロ銀座線「浅草駅」より徒歩7分

- 都営浅草線「浅草駅」より徒歩7分

- 東武スカイツリーライン「浅草駅」より徒歩5分

- つくばエクスプレス「浅草駅」より徒歩10分

バスを利用

- 都営バス「浅草雷門」または「浅草公園」下車、徒歩5~10分

- 台東区コミュニティバス「めぐりん」浅草神社北下車すぐ

浅草寺のすぐ隣に位置しているため、浅草寺参拝と合わせて訪れるのもおすすめです。

駐車場情報(周辺駐車場を利用)

浅草神社には参拝者専用の駐車場はありません(浅草寺にも専用駐車場はありません)。お車で訪れる場合は、周辺の有料駐車場を利用する必要があります。

浅草周辺には、多数のコインパーキングや時間貸し駐車場があります。特に週末や祭礼の時期は混雑が予想されるため、公共交通機関の利用をおすすめします。

周辺の主な駐車場としては、以下のものがあります。

- 浅草地下駐車場: 浅草駅直結で、収容台数も多いですが、料金はやや高めです。

- 雷門地下駐車場: 雷門の近くにあり、観光に便利ですが、こちらも混雑しやすいです。

その他、浅草寺周辺には多数のコインパーキングがあります。事前にインターネットなどで料金や場所を確認しておくと良いでしょう。

浅草神社の基本情報

・旧社格: 府社

・鎮座地: 東京都台東区浅草二丁目3番1号

・電話番号: 03-3844-1575

・FAX番号: 03-3844-1576

・ご祭神

檜前浜成命(ひのくまのはまなり)

檜前竹成命(ひのくまのたけなり)

土師真中知命(はじのまなかち)

・ご利益

開運招福

家内安全

商売繁盛

大漁満足

水難除け

学業成就

・公式サイト: 浅草神社 公式サイト

・社務所受付時間: 午前9時~午後5時

・ご祈祷受付時間: 午前9時30分~午後4時30分

下町の粋を一生の宝に。浅草のハイクラスステイ宿を予約

楽天トラベルで浅草・上野のハイクラス宿を予約。

記事のまとめ

今回は、浅草の地に鎮座する浅草神社の由縁、ご祭神、ご利益、見どころ、三社祭の魅力、年間行事、御朱印、お守り、アクセス情報、駐車場情報、そして基本情報まで、幅広くご紹介しました。

浅草神社は、古くからの歴史と伝統を受け継ぎながら、今もなお多くの人々の心の拠り所となっています。華やかな浅草の喧騒の中にありながら、一歩足を踏み入れると静かで神聖な空気が流れ、訪れる人々に安らぎを与えてくれます。

三柱の神様のご加護をいただきに、また、江戸時代の美しい建築物や活気あふれる祭りの雰囲気を味わいに、ぜひ一度、浅草神社を訪れてみてください。きっと、心に残る素晴らしい体験となるでしょう。