布多天神社は東京都調布市に鎮座する神社です。

古くから「調布の天神さま」として親しまれ、学業成就や厄除けなどのご利益で知られている神社です。

複数の境内社などが点在し、ゲゲゲの鬼太郎御朱印や季節の祭り、骨董市など見どころが豊富です。七五三やお宮参りなど人生儀礼の場としても人気があり、家族連れや神社巡りの愛好者にとって魅力的な参拝先です。

この記事では、布多天神社の歴史・見どころ・ご利益などを画像を交えながら紹介いたします。

布多天神社の由緒・歴史など

布多天神社の創建は非常に古く、正確なことはわかりませんが、延長五年(927年)に制定された「延喜式」という法典にその名が記されている、多摩地方の有名な古社の一つです。社伝によると、第十一代垂仁天皇の時代(紀元前29年~西暦70年)、約1940年前に創建されたとされています。

布多天神社は、創建から遷座するまでは、多摩川沿いの「古天神」と呼ばれる現在の「古天神公園」付近に鎮座していました。

文明年間(1469〜1487年)に多摩川の大洪水が発生し、社殿が被災したことをきっかけに、文明9年(1477年)に現在地へ遷座されました。その際、もともと祀られていた少名毘古那神(スクナヒコナノカミ)に加え、学問の神・菅原道真公を配祀したことで、現在の布多天神社の信仰体系が形成されました。

布多天神社の「天神社」は延喜式神名帳(927年)にすでに記されていたことから、少名毘古那神(スクナヒコナノカミ)を主祭神とする「天の神」を祀る天神社として創建された神社であり、菅原道真公を中心とする天神信仰に基づき「天神社」が付いているわけではありません。

江戸時代には幕府の庇護を受けて繁栄し、甲州街道の整備に伴い、布田五宿(上石原・下石原・上布田・下布田・国領)の総鎮守として「五宿天神」と呼ばれ、地域の信仰の中心となりました。明治22年には調布町の総鎮守となり、現在も調布市の歴史と文化を象徴する神社として、多くの参拝者を迎えています。

御祭神

布多天神社の主祭神は少名毘古那神であり、菅原道真公が配祀神(はいししん)として祀られています。

少彦名命(スクナヒコナノミコト)

少彦名命(すくなひこなのみこと)は、神産巣日神(かみむすびのかみ)の御子神であり、大国主命(おおくにぬしのみこと)と協力して国造りを行った神として古代神話に登場します。

波の彼方から天乃羅摩船(あめのかがみのふね)に乗って現れたとされ、その神秘的な来訪は特異な神格を示しています。

また、大国主命と共に国土を築いたことから、少名毘古那神は恵比寿さまの性格も併せ持つとされ、福神としての側面も持っているとされています。

菅原道真公(スガワラノミチザネコウ)

菅原道真公(すがわらのみちざねこう)は、承和12年(845年)に京都の菅原院に生まれました。幼少期から学問に秀で、33歳で文章博士となるなど、当時屈指の学者として名を馳せました。その卓越した知識と才能は朝廷でも高く評価され、宇多天皇の厚い信任を受けて右大臣にまで昇進します。

しかし、政治的な対立の中で藤原氏の讒言に遭い、道真公は太宰府へ左遷されることとなります。延喜3年(903年)、太宰府にて59歳の生涯を閉じましたが、その誠実な人柄と学問への貢献は後世に深く刻まれました。死後は「天神さま」として神格化され、学問の神・書道の神として全国各地で崇敬を集めるようになります。

布多天神社では、文明9年(1477年)の遷座の際に、少名毘古那神に配祀(合祀)されました。それ以降、学業成就や受験合格を願う参拝者が多く訪れる神社として、地域に根差した信仰を集め続けています。

天神信仰にご興味のある方は以下の記事がおすすめです。

ご利益・ご神徳

主祭神である少名毘古那神と菅原道真公はそれぞれ異なるご利益をお持ちであり、それぞれのご利益とお与えくださる理由は以下の通りです。

少名毘古那神のご利益

- 病気平癒・健康長寿、医薬・薬学の発展

『古事記』や『日本書紀』において、医療・薬草・治療法の知識を持つ神として描かれています。人々の病を癒し、薬草の使い方を教えたとされることから、古代より医療や健康の守護神として深く信仰されてきました。 - 温泉・酒造・工芸・土木技術の守護

少名毘古那神は小柄ながらも卓越した技術を持ち、土木・醸造・工芸などの産業技術にも通じていたと伝えられています。そのため、技術者や職人たちからも尊敬を集め、ものづくりの神としての側面も強く認識されています。 - 知恵・学問・技術向上

大国主命とともに国造りを行った協力神であることから、産業振興や知恵の神としての性格も備えています。現代では、学問や技術の向上を願う人々にも広く信仰されており、知識と創造の象徴として崇敬されています。

菅原道真公のご利益

- 学業成就・受験合格

道真公自身が平安時代屈指の学者であり、文章博士に昇進するほどの知性を持っていたからです。その卓越した学識と誠実な努力が、後世の人々に「学問の神」として崇敬されるようになったことが関係しています。 - 厄除け・災厄除け

道真公が無実の罪で左遷され、亡くなった後に都で疫病や落雷などの災いが相次いだことが影響しています。これらが道真公の怨霊による祟りと恐れられ、朝廷が神として祀ることで鎮めようとした経緯が、災厄を防ぐ神としての信仰につながっています。 - 正義・冤罪救済

道真公が理不尽な讒言によって左遷されながらも、死後に名誉を回復されたという史実が関係しています。この出来事が、正義を貫く神としての象徴となり、冤罪や不当な扱いに苦しむ人々の救済を願う信仰につながっているのです。 - 書道・文学の上達

道真公が詩歌や漢詩に優れ、平安文学の発展に大きく貢献したからです。その文才が後世の文人や庶民に尊敬され、江戸時代には「手習いの神」として書道や文学の向上を願う信仰が広まったことが影響しています。 - 誠実・真心の守護

道真公が生涯を通じて誠実な姿勢を貫いたことが関係しています。その真心と正直な人柄が「至誠の神」として敬われるようになり、子どもの成長や人間性の向上を願う祈願に結びついているのです。

布多天神社の見どころ

拝殿・本殿

布多天神社の本殿は、江戸時代の宝永3年(1706年)に再建された建築で、調布市指定有形文化財にも登録されている貴重な文化財です。

建築様式は「一間社流造(いっけんしゃながれづくり)」で、屋根は伝統的な「こけら葺」。この様式は、神社建築の中でも格式あるスタイルで、流れるような屋根の形状が特徴です。向拝(拝殿前の庇部分)には象鼻や獅子頭などの彫刻が施されており、江戸中期の意匠が色濃く表れていると評価されています。

本殿は「覆殿(おおいでん)」という建物に囲まれており、外から直接見ることはできませんが、内部には当時の建築技術と美意識が丁寧に保存されているといわれています。

金毘羅神社・大鳥神社・厳島神社

布多天神社の境内には、金毘羅神社・大鳥神社・厳島神社という三つの末社が祀られており、それぞれ異なるご祭神とご利益を持っています。

金毘羅神社では、大己貴命(おおなむちのみこと)を祀り、海上安全・商売繁盛・五穀豊穣などのご利益があるとされています。縁結びや医薬の神としても知られ、幅広い守護を願う人々に信仰されています。香川県の金刀比羅宮から分霊された神社のひとつで、布多天神社でもその霊験が受け継がれています。

大鳥神社には、日本武尊(やまとたけるのみこと)が祀られ、勇気・武運長久・厄除け・開運招福のご利益があるとされます。勝負事や災厄除けを願う参拝者から厚く信仰される武神であり、関東の酉の市で知られる大鳥神社の分霊が、布多天神社にも南向きに鎮座しています。

厳島神社では、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)を祀り、芸能・音楽の上達、美の守護、金運・財運などのご利益があるとされています。弁財天としても知られ、特に女性の守護神として信仰されており、芸能関係者や美を求める参拝者に親しまれています。

稲荷神社

布多天神社の境内には、稲荷神社(稲荷大明神)も鎮座しており、参拝者に商売繁盛や生活安定のご利益を授ける場として親しまれています。

ご祭神は倉稲魂命(うかのみたまのみこと)で、穀物の神として古くから信仰され、五穀豊穣・商売繁盛・家内安全などのご利益があるとされています。特に商業や飲食業に従事する人々から厚く信仰されており、現代でも稲荷信仰は広く根付いています。

布多天神社では、参道左側と拝殿右横の二箇所に「正一位稲荷大明神」が祀られています。なぜ二柱が祀られているのかは定かではありませんが、狐の神使が強く感じられる場所と評されることもあり、参拝の際には忘れずに手を合わせたい末社です。

御嶽神社・祓戸神社・疱瘡神社

布多天神社の境内には、御嶽神社(みたけじんじゃ)・祓戸神社(はらえどじんじゃ)・疱瘡神社(ほうそうじんじゃ)という三つの末社も鎮座しています。

御嶽神社では、日本武尊(ヤマトタケルノミコト)をご祭神として祀り、武運長久・開運招福・災難除けのご利益があるとされています。この社は山岳信仰に由来し、修験道との関わりも深く、心身の鍛錬や自然との調和を願う参拝者に親しまれています。布多天神社の境内においても、力強さと霊的な清浄さを併せ持つ社として崇敬されています。

祓戸神社には、瀬織津比売神・速開都比売神・気吹戸主神・速佐須良比売神の祓戸四神が祀られており、心身の穢れを祓い清めるご利益があります。神域に入る前の禊の場として重要な役割を担い、参拝者が清らかな心で神前に向かうための精神的な準備の場とされています。日常の厄や不安を祓う祈願にも適しており、静かに心を整える場所として重宝されています。

疱瘡神社は、疱瘡除け・疫病退散の神として信仰されており、古くは天然痘などの感染症から人々を守る祈願所でした。現代では病気平癒や健康祈願の場として親しまれ、疫病に対する民間信仰の歴史を今に伝える貴重な存在です。布多天神社の境内に静かに鎮座し、病に悩む人々の心の拠り所となっており、健康を願う参拝者から信仰されています。

神楽殿

毎月25日に月例祭が行われ際に、神楽殿では、里神楽が奉納されます。節分祭では豆まきの神事が執り行われ、9月の例大祭では日没後に薪夜神楽が奉納され、幻想的で趣深い光景が広がります。

御神木

令和3年夏に樹齢約500年の御神木の寿命が尽きてしまい、その名残りの木が展示されています。

もとの御神木は衰弱して養生中だったこともあり、平成三十年に天皇陛下在位三十年記念事業として、御神木の子を参道の両脇に植樹し御神木の御代替わりが行われ、若木が健やかに成長しています(注連縄で囲まれている2本)。

狛犬

拝殿前の左側に置かれている吽形(うんぎょう)の狛犬(上)、同右側の阿形(あぎょう)の狛犬です。

この一対の狛犬は、寛政八年(1796年)に市の繁栄と商業の成功を祈願して建立されたものです。高さは狛犬50センチ、台石上二段40センチ、それに後年高い台石が足されて全体で約2メートルあります。

調布市内でも最古の狛犬であり、現在では調布市有形文化財として認定されています。

御神牛

御神牛は、座牛とも呼ばれることが多く、菅原道真公が薨去(こうきょ)されて葬送の途中、道真公が亡くなった悲しみに動かなくなった牛を表現しています。道真公の御霊がこの場所に葬ってほしい願ったところに牛が座したという伝説が残っています。

天満宮・天神社に牛がいる理由の詳細については、以下の記事がおすすめです。

太閤の制札

布多天神社が所蔵している太閤の制札は、戦国時代に関東全域を支配していた小田原北条氏が豊臣秀吉に攻略された際、地域の人々を安心させるために天正十八年(1590年)4月に発布されたものです(所蔵されており境内で目にすることはできません)。

近世以前には「布田」という地名が「補陀」と書かれていたことがわかり、調布市域における近世以前の唯一の制札として非常に貴重な資料となっています。

布多天神社の社務所

社務所は、2010年に耐震改修を経て竣工された木造建築で、延床面積は約389㎡。社寺建築を専門とする中島工務店が設計・施工を手がけ、伝統技術と現代の耐震性を融合させた構造が特徴です。

社務所はご祈祷の受付や授与品の頒布を担い、参拝者の体験価値を高める役割を果たしています。落ち着いた佇まいと精緻な意匠が、神社の文化的魅力を引き立てています。

この社務所の詳細は以下、中島工務店の施工事例をご覧ください。

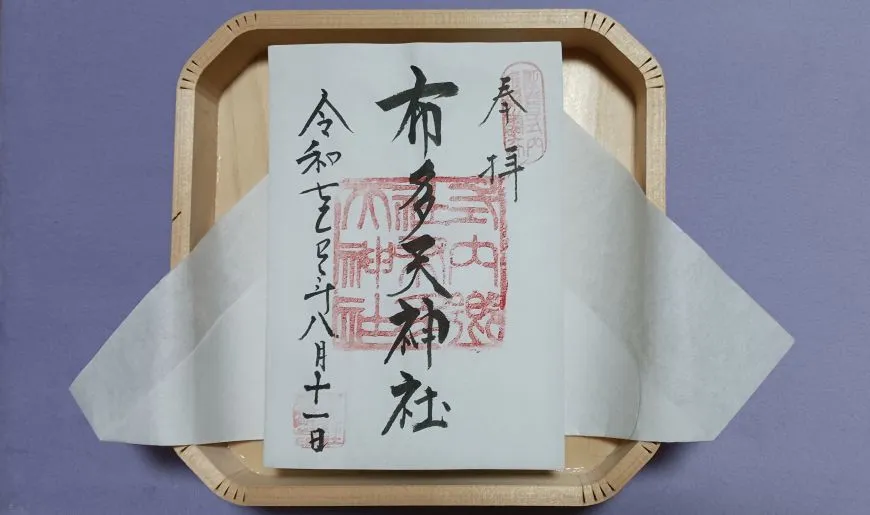

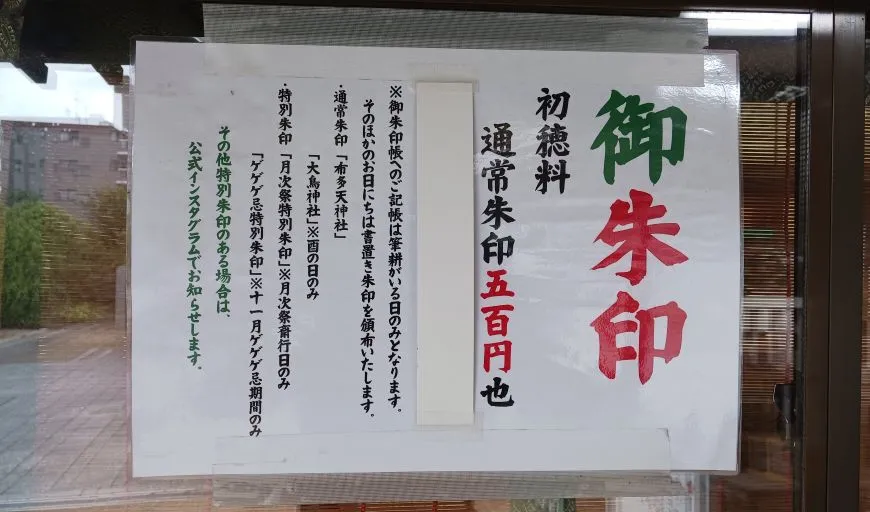

布多天神社の御朱印

シンプルですが墨書と朱印が美しく調和した端正な御朱印です。

御朱印の初穂料は500円/枚です。

御朱印帳への直接の記帳は筆耕がいる日のみ対応しています(対応日不明)。

そのほかの日には、書置きの御朱印を授与しています。

通常朱印は「布多天神社」「大鳥神社」の二種類で、毎日頒布しています。

大鳥神社の御朱印は酉の日のみです。

特別朱印として「月次祭特別御朱印」「ゲゲゲの忌特別朱印」があります。

月次祭特別御朱印は月次祭斎行日のみ。

ゲゲゲの忌特別朱印は11月のゲゲゲの忌期間のみ頒布しています。

その他の特別朱印の頒布日については、公式インスタグラムにて随時公表されるので、ご確認ください。

布多天神社のお守り・おみくじ

布多天神社では、学業成就や合格祈願にご利益のある「合格守」「学業成就守」や、鉛筆型のお守りなど、受験生に人気の授与品が揃っています。

交通安全や厄除けを願う方には「交通安全守」「厄除け守」「布多天神社厄除御守」などがあり、日常の安心を支えるお守りとして親しまれています。

健康や安産、開運を祈願する「健康守」「病気平癒守」「安産守」「開運守」もあり、家族や自身の節目に授かる方が多く見られます。

また、ユニークな授与品として「ゲゲゲの鬼太郎みくじ」や「撫で牛関連守り」などもあり、参拝の楽しみを広げるアイテムとして人気です。お守りは社務所で直接授与され、郵送対応は行っていません。

布多天神社の基本情報

布多天神社(ふだてんじんしゃ)

【住所】

〒182-0021 東京都調布市調布ヶ丘1丁目8-1

【電話番号】

042-489-0022

FAX:042-489-0237

【授与所・祈祷受付時間】

9:30より営業開始

【ご祭神】

• 主祭神:少彦名神(すくなひこなのかみ)

• 合祀神:菅原道真公(すがわらのみちざねこう)

※創建当初は少彦名神を祀っており、後に菅原道真公を合祀

【末社】

・金刀比羅神社

・大鳥神社

・御嶽神社

・祓戸神社

・疱瘡神社

・稲荷神社

【ご利益】

• 開運招福

• 厄除け

• 健康長寿・病気平癒

• 商売繁盛

• 産業繁栄

• 学業成就

• 縁結び・良縁成就 など

【公式サイト】

アクセス・最寄り駅

布多天神社へのアクセスは非常に便利で、最寄駅は京王線「調布駅」です。中央改札口から徒歩約5分〜10分で到着でき、駅からの道のりは平坦でわかりやすく、初めての参拝でも安心です。駅周辺には案内板もあり、迷うことはほとんどありません。

参拝者専用駐車場

布多天神社には参拝者専用の駐車場が完備されています。

専用駐車場は、参拝目的であれば無料で利用可能です。第一駐車場・第二駐車場があり、境内に隣接しています。

両方ともスペースは広く収容台数は余裕があります。

第二駐車場は、大型バスの乗り入れも可能ですが、事前連絡が必要のようです、必ず連絡をいれてください。

調布の歴史に触れ、心身を整える美食予約のすすめ

調布の鎮守。参拝後は食べログで調布・布田エリアの人気店を予約し、心地よい余韻を。

布多天神社 紹介まとめ

布多天神社は、調布の総鎮守として古くから地域に親しまれてきた由緒ある神社です。

菅原道真公を祀り、学業成就・厄除け・合格祈願などのご利益が篤く信仰されています。

境内には緑豊かな参道や趣ある社殿、末社が点在し、四季折々の風景とともに心を癒す静かな空間が広がります。

歴史とご利益に触れながら、安らぎを感じられる場所として、日々の喧騒を離れて訪れる価値のある神社です。