神棚は私たちの暮らしに寄り添い、日々の安らぎを与えてくれる大切な存在です。

神棚の起源は古代の神道信仰に遡り、時代とともに形を変えながら、私たちの生活に根付いてきました。

神棚には、神様への感謝や祈りを捧げる場としての役割があり、家内安全、商売繁盛、健康長寿などを願うことができます。

この記事では、神棚の起源や私たちの生活での意義、種類、設置の方角、飾り方、おしゃれなモダン神棚などについてご紹介します。神棚のある暮らしを始めて、日々の生活に安らぎと心のよりどころを取り入れてみませんか?

神棚の起源は?

神棚の起源は、古代の神道信仰にまで遡ります。古事記や日本書紀などに「神座(かむくら)、神殿(かんどの)」という言葉が記載されており、これらが神棚の原型であったと考えられています。

その後、奈良時代になると、貴族の家に「御斎所(みさいしょ)」と呼ばれる神々を祀る神聖な空間が出来るようになり、平安時代に入るとそれが「神棚」と呼ばれるようになりました。

神棚が一般の家庭に広まったのは、江戸時代中期以降のことです。

当時、庶民の間では伊勢神宮へのお参りが流行し、伊勢神宮のお神札を地元に持ち帰る人が増えました。また、伊勢の御師(おんし)と呼ばれる人々が、全国を巡って伊勢神宮のお神札を頒布したことも、神棚の普及に大きく貢献したといわれています。

神棚は家庭におまつりする神様のお社

神棚は、家庭で神様をお祀りするための小さなお社です。神棚には、神様への感謝や祈りを捧げる場としての役割があり、日々の生活に安らぎと心のよりどころをもたらします。

神棚には、宮形と呼ばれるお社があり、代表的なものに三社造りと一社造りがあり、宮形の中にお神札を納めておまつりするのが伝統的な習わしです。

近年では、現代の生活様式や住宅事情に合わせた、宮形ではないモダン神棚、壁掛けタイプや箱宮、省スペース型の卓上型の神棚なども増えています。素材も木材だけでなく、金属やガラスなどが使われており多種多様な神棚が増えてきています。

神棚の種類

神棚の代表的な種類には、三社造り、一社造り、モダン神棚、お神札立てなどがあります。それぞれの特徴と、どのような人におすすめなのかを以下にまとめました。

三社造り神棚

三社造りは、最も一般的な神棚の形であり、3つのお神札を横に並べてお祀りすることができます。

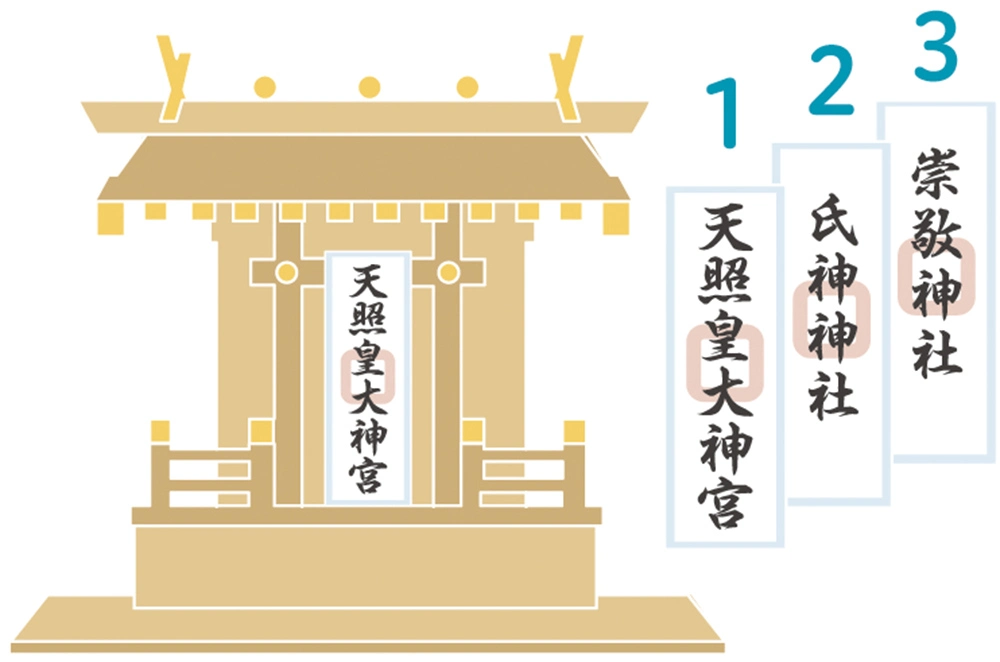

中央に伊勢神宮のお神札、向かって右に氏神神社のお神札、左に崇敬神社のお神札をお祀りするのが一般的です。

本格的に神様をお祀りしたい方、複数のお神札が見える形でお祀りしたい方に向いているのが三社造りです。

一社造り神棚

一社造りは、伊勢神宮のお神札(神宮大麻)、氏神様のお神札と崇敬神社のお神札を重ねてお祀りします。コンパクトなため、場所を選ばずに設置できるのが特徴です。

一人暮らしの方、マンションなど、設置スペースが限られている方、初めて神棚をお祀りする方に向いているのが一社造りです。

モダン神棚

モダン神棚は、現代の生活スタイルや住宅事情に合わせた、おしゃれでシンプルなデザインの神棚です。

木材だけでなく、金属やガラスなど、様々な素材が使われているものがあり、壁掛けタイプや箱宮、卓上型など多様な形状があります。

部屋空間に合わせたい方、インテリアにこだわりたい方、洋室に神棚を設置したい方、従来の神棚のイメージにとらわれたくない方にモダン神棚が適しています。

お神札立て

お神札立ては、お神札のみをシンプルにお祀りするためのものです。

壁に取り付けたり、置いたりして使用します。場所を選ばずに設置できるため、手軽にお神札をお祀りできます。

とにかく手軽にお神札をお祀りしたい方、場所を選ばずに神札をお祀りしたい方にお神札立てが向いています。

神棚のお供えの仕方

神棚にお供えする神さまの食事は「神饌(しんせん)」と呼ばれています。

基本的には米、塩、水が用いられ、可能であれば酒もお供えすることができます。また、季節の初物やいただいたお菓子などもお供えして問題ありません。

神社では、米や塩は平瓮(ひらか)、水は水器(すいき)、酒は瓶子(へいし)という白い陶器の祭器具が使われており、神棚でも同様の器具が用いられます。

神棚の両側には榊(さかき)をお供えします。榊は常緑樹で、古くから神前へのお供えに使われてきた植物です。

榊は常に緑を保つため、毎日水を取り替えて新鮮さを保つことが大切です。さらに、宮形の前には神鏡を置いたり、神前を明るくするための神灯など、さまざまな装飾品もあります。

神さまへのお供え物には相応しい美しい器を使うことが望ましいです。心を込めてお供えすることで、神さまへの感謝の気持ちを表すことができます。お供え物を通じて、日々の感謝を忘れずに大切にしていきましょう。

神饌(しんせん)とは

神饌とは、神様にお供えする食べ物や飲み物のことです。神様に日々の感謝を捧げ、神様の力をいただくために行います。

神饌の種類と意味

神饌は、大きく分けて以下の種類があります。

米(お米)

日本人の主食であり、生命力の象徴です。

神様への感謝と、豊かな実りを願う意味が込められています。

塩(お塩)

清めの力を持つとされ、邪気を払う意味があります。

神聖な場所を保つために供えられます。

水(お水)

生命の源であり、清浄なものを象徴します。

神様の力をいただくために供えられます。

酒(お神酒)

神様と人を結びつける神聖な飲み物です。

神様をもてなす意味と、力をいただく意味があります。

その他

魚、野菜、果物、お菓子など、季節の食べ物や地域の特産物をお供えすることもあります。

山の幸、海の幸をお供えする事もあります。

神饌の配置

神饌の配置は、神棚の大きさや形状によって異なりますが、基本的な配置をご紹介します。

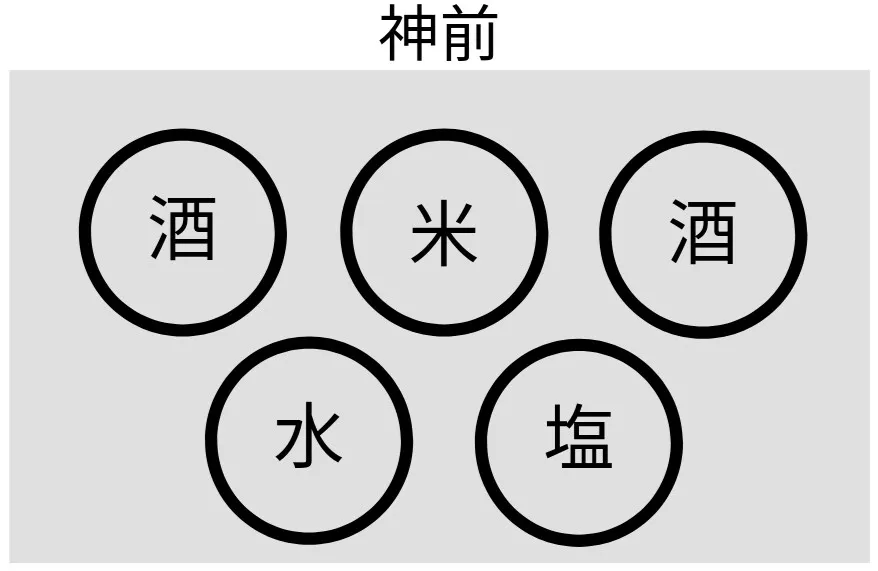

5点の場合

中央に米、向かって右に塩、左に水、後ろに酒2本を配置します。

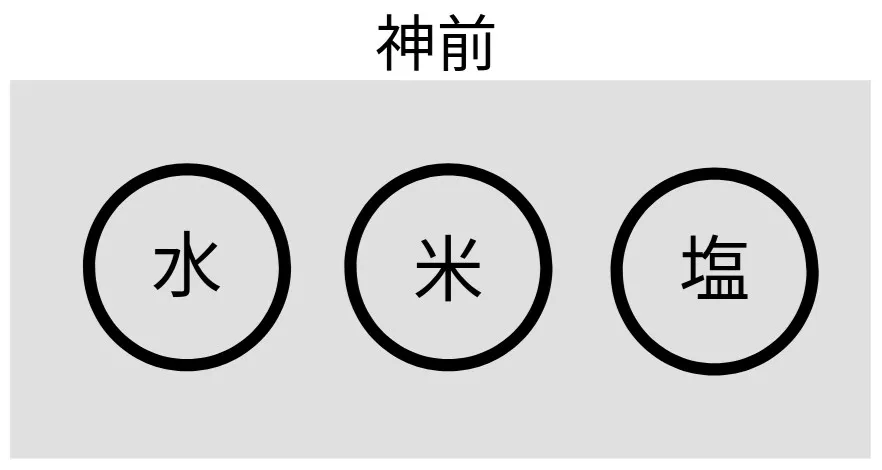

3点の場合

中央に米、向かって右に塩、左に水を配置します。

神饌を供える際の注意点

神饌は、清潔な器に盛り、丁寧に配置しましょう。

神饌は、毎日交換するのが理想ですが、難しい場合は定期的に交換しましょう。

お供えした神饌は、下げて家族でいただきましょう。これを「お下がり」といい、神様の力をいただく意味があります。

お供えをする前は、手を洗い、口をすすぎ、身なりを整えてからお供えしましょう。

神様への感謝の気持ちを込めて、丁寧にお供えしましょう。

神饌は、神様への感謝の気持ちを表す大切な行為です。心を込めてお供えすることで、神様とのつながりを深め、より豊かな生活を送ることができるでしょう。

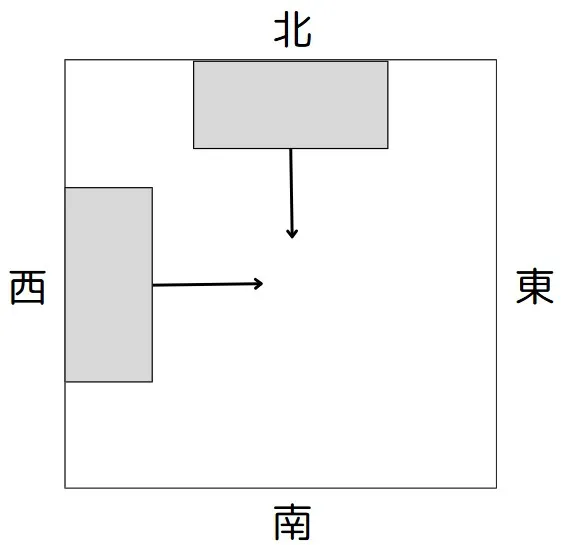

神棚の方角・設置場所

神棚には最適な方角と設置場所が決められています。

神棚は、家族がリラックスできる明るく清潔な場所に設置するのが理想的です。

できれば、目線よりも高い位置に、南向きまたは東向きで祀るのが望ましいです。

- 南向き:明るく開放的な南向きは、家庭円満や商売繁盛をもたらすとされています。

- 東向き:太陽のエネルギーを受ける東向きは、活力や発展をもたらすとされています。

一般的には、部屋の上部に吊るしたり、棚を使って祀ることが多いですが、壁に釘を打てない場合は、本棚などの高い家具の上に置くのも問題ありません。

また、階段の下や出入り口など、人がよく通る場所は避けるようにしましょう。

ただし、アパートやマンションなどの集合住宅に住んでいる場合は、設置が難しいこともあります。その場合は、神棚の上の天井に「雲」と書かれた紙を貼ることで、神様に対して「この上には何もありません」と示す一種の礼儀として役立ちます。

家の構造や間取りによっては、南向きや東向きに設置するのが難しい場合もあります。

その場合は、方角にこだわりすぎず、神様を敬う気持ちを大切に、家族みんなが気持ちよくお参りできる場所に設置するのが良いでしょう。

避けるべき方角や場所

神棚を設置する上で、一般的に避けるべき方角や場所は以下の通りです。

- 北向き

日が当たりにくく、寒くて暗い方角であるため、神棚の設置には不向きとされています。 - 神棚より高い位置に人が頻繁に通り、神棚の上を人が通る場所

神棚の上に2階の通路がある場合などは、上述のとおり、神棚の上の天井に「雲」と書かれた紙を貼れば神様に対して失礼にはなりません。 - トイレや浴室の近く

不浄な場所の近くは避けるべきです。 - 仏壇と向かい合わせ

神棚と仏壇を向かい合わせにすると、拝む際にどちらかに背を向けることになり、失礼にあたるとされています。

お神札とは

お神札は、神様の力を宿した神聖なもので、私たちの生活を守ってくださり、家内安全、商売繁盛などのご利益を叶えてくださる大切なものです。

お神札の種類

お神札には「神宮大麻(天照皇大神宮)」「氏神神社」「崇敬神社」の3種類があります。

神宮大麻

神宮大麻は、伊勢神宮の内宮に祀られている天照大御神(あまてらすおおみかみ)の天照皇大神宮という神号を謹書したお神札です。

天照大御神は、日本人の総氏神様であり、太陽を神格化した最高神です。神宮大麻は、全国の神社を通じて頒布され、家庭や会社の神棚にお祀りされます。

氏神神社

氏神神社は、その土地の守り神である氏神様を祀る神社です。

氏神様は、地域住民の安全や繁栄を見守ってくださる存在です。

氏神神社のお神札は、それぞれの地域にある氏神神社で授与されます。

崇敬神社

崇敬神社は、個人的に信仰している特定の神様を祀る神社です。

例えば、学業成就や商売繁盛など、特定の願い事がある場合に、そのご利益がある神社のお神札を授与します。

崇敬神社のお神札は、氏神神社のお神札と並べてお祀りします。

お神札のまつり方

お神札をしっかりとまつり、正しく扱うことは、神様への敬意を表し、ご利益を最大限に得るために重要です。お神札は清浄な場所に、神棚や祭壇がない場合は、目線より高い場所に安置しましょう。また、古いお神札は感謝の気持ちを込めて神社に納め、新しい御札を迎えましょう。

お神札をまつる配置

お神札をまつる配置には順序があり、神棚の種類別に配置が決められています。

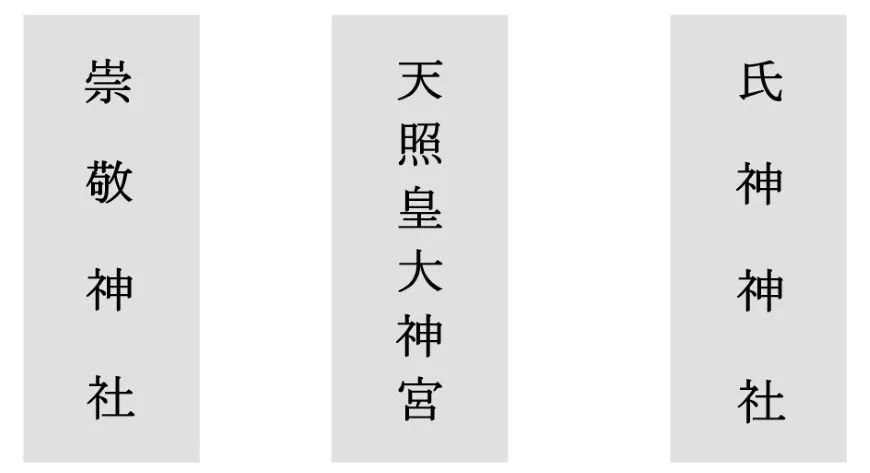

三社造りのお神札の配置

三社造りは、三つのお神札を横に並べてお祀りする形式です。

中央に神宮大麻、向かって右に氏神神社のお神札、向かって左に崇敬神社のお神札を並べてお祀りします。

複数ある崇敬神社のお神札は、左側の崇敬神社のお神札の後ろに重ねてお祀りしても構いません。

一社造りのお神札の配置

出典:神社本庁

一社造りは、お神札を重ねてお祀りする形式です。

一番手前に神宮大麻、その後ろに氏神神社のお神札、さらにその後ろに崇敬神社のお神札を重ねてお祀りします。

複数ある崇敬神社のお神札は、一番後ろに重ねてお祀りします。

お神札立てでの配置

神棚がない場合は、お神札立てを使用してお神札をお祀りすることができます。

お神札立てを使用する場合も、使用しない場合でも、基本の配置順序は同じです。

横に並べるなら中央が神宮大麻、右側が氏神神社、左側が崇敬神社です。重ねるなら一番手前に神宮大麻、二番目に氏神神社のお神札、三番目に崇敬神社のお神札を重ねてお祀りします。

お神札立ては、清浄で目線よりも高い場所に設置しましょう。

記事 まとめ

神棚は、私たちの暮らしの中で、神様を身近に感じ、日々の感謝や祈りを捧げる大切な場所です。その起源は古く、神話の時代にまで遡ります。時代とともに形を変えながら、現代でも私たちの生活に寄り添い、心のよりどころとなっています。

神棚には、様々な種類があり、素材やデザインも多岐にわたります。伝統的な神棚はもちろん、現代の住空間に調和するモダンな神棚も人気を集めています。ご自身のライフスタイルや家の雰囲気に合わせて、最適な神棚を選びましょう。

神棚を設置する方角や場所、お供えの仕方、お札の種類や祀り方など、神棚に関する知識は多岐にわたります。この記事では、それらの情報を網羅的に解説しました。神棚を正しく理解し、適切にお祀りすることで、より豊かな暮らしを送ることができるでしょう。