江戸の粋を今に伝える神田祭は、京都の祇園祭、大阪の天神祭と並ぶ日本三大祭りの一つです。

千代田区の中心、神田明神の例大祭として、二年に一度、盛大に斎行されます。

絢爛豪華な鳳輦渡御をはじめ、数百基もの氏子町会神輿が都心を練り歩く様は圧巻。

特に本祭りでは、威勢の良い掛け声とともに神輿が宮入する様子は、熱気と興奮に包まれます。

江戸の文化と活気を今に伝える神田祭は、まさに生きた歴史絵巻。一度訪れれば、その熱狂と興奮に心を奪われることでしょう。

この記事では、そんな神田祭がどんな祭りで、歴史、各行事の流れ、魅力と見どころを紹介していきます。

神田明神の由緒・歴史・ご利益や見どころについても紹介しています。

神田祭はどんな祭り?

神田明神(かんだみょうじん)は、東京都千代田区にある神社で、正式名称は「神田神社」と言います。江戸の守護神として、また縁結び、商売繁盛、開運招福の神様として広く信仰を集めています。

神田祭は、この神田明神の例大祭であり、京都の祇園祭、大阪の天神祭と並ぶ日本三大祭りの一つに数えられており、2年に一度、奇数年に斎行されています。江戸時代には、天下祭(てんかまつり)とも呼ばれ、江戸城内への渡御が許されるなど、幕府も深く関わった盛大なお祭りでした。

最大の特徴は、絢爛豪華な装飾を施した大小さまざまな神輿(みこし)が、氏子地域である千代田区、中央区、港区の一部の108の町会を練り歩くことで、数百基もの神輿が街を埋め尽くし、その熱気と活気は圧巻です。

単なるお祭りというだけでなく、江戸の文化や歴史を今に伝える生きた博物館のような側面も持っており、多くの人々を魅了し続けています。

神田祭はいつから?その歴史と変遷

神田祭の始まりについての記録はほとんど残っておらず、その詳細ははっきりしませんが、大祭としての形態を整えたのは江戸時代以降だとされています。

江戸時代に書かれた『神田大明神御由緒書』の中で、徳川家康が慶長5年(1600年)に上杉景勝との戦いに備えて神田大明神に祈祷を行ったことが記載されています。また、関ヶ原の合戦の際にも同じように勝利を祈願しました。

その結果、神田明神では家康の指示のもと祈祷を日常的に行っていましたが、特に9月15日の祭礼の日に家康が合戦に勝利を収め、天下を統一したことから神田明神を江戸の総鎮守と定め、神田明神の祭礼が重要視されるようになりました。

徳川家康は神田大明神に対し特別な信仰を持つようになり、社殿や神輿、祭器を寄進し、以後この神田明神の祭礼は徳川家にとって重要な意味を持つ祭りとして盛大に行われるようになり神田祭へと発展していきました。

当初は、山車(だし)や曳き物(ひきもの)を中心とした祭礼でしたが、時代とともに神輿を中心とした形へと変化していきました。

江戸中期には、豪華絢爛な神輿や山車が競い合うようになり、庶民の熱狂的な支持を得て、江戸を代表する祭りの一つとなったのです。

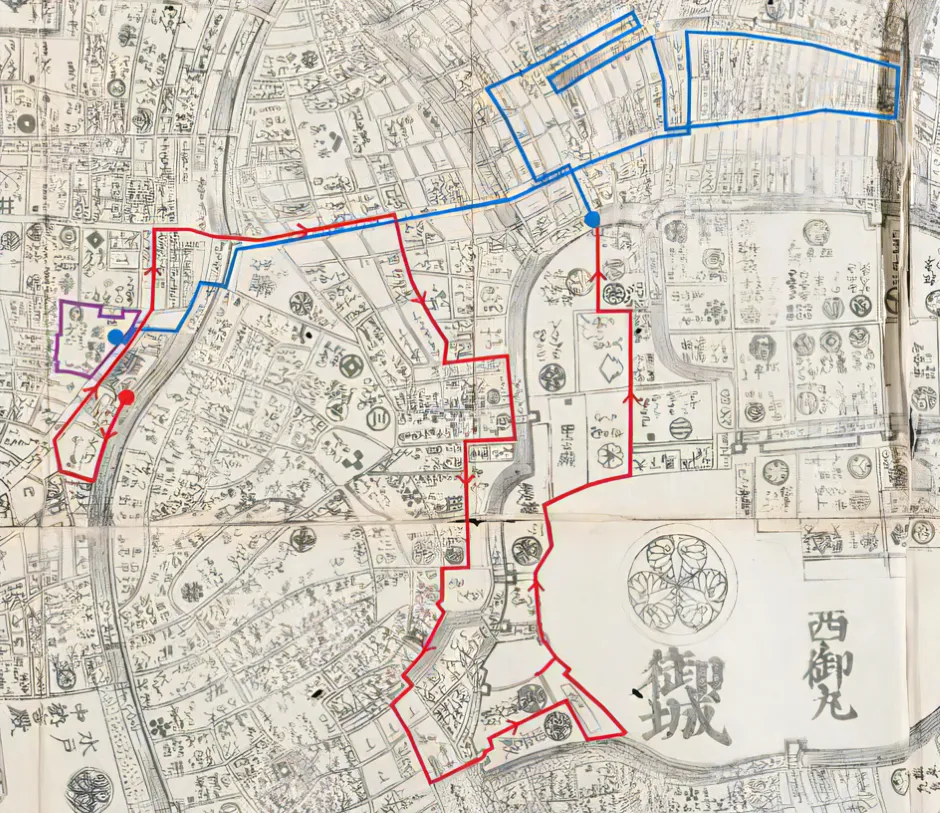

上の画像は江戸時代における神田祭の山車や神輿などの行列が練り歩いた巡行路図です。

記録に残っている江戸時代の神田祭は、2年に一度の9月15日の暁丑の刻、すなわち午前2時頃に始まったとのことです。

町々から集まった山車や附祭は、湯島聖堂前や桜の馬場を出発、同時に、神輿の行列や各大名から派遣された警固役、神馬も大榊を先頭に神社を出発し、昌平坂を下って合流し、神田祭の行列が出来上がると、筋違橋御門を通り、江戸城の外廓内に入り、神田の町々を巡り、田安御門から内廓に入り、朝鮮馬場で一時休憩を挟んだ後、上覧所前を通過します。上覧所では将軍や御台所、そして大奥の女中たちが祭りを楽しむ姿が見られたそうです。

行列は竹橋御門を経て大手橋と神田明神の旧鎮座地に到達し、ここで獅子の狂いと神事が行われ、常盤橋御門から江戸城の外に出て、町々の山車や附祭はここで解散し、神輿の行列は日本橋の町々を通り、大伝馬町、小舟町、南伝馬町の御仮屋へ向かい神事を執り行い、神田明神へと向かい、神社への帰途、町々は競って提灯を掲げ、神輿の帰りを迎えます。そして、戌ノ刻、すなわち午後8時頃に神田明神へ帰社し、天下祭・神田祭は幕を閉じた、と記録されています。

明治時代以降は、※東京奠都や第二次世界大戦などの影響を受け、一時中断や規模縮小を余儀なくされましたが、氏子や地域の人々の熱意によって復興を遂げました。

※東京奠都(てんと):江戸を改名して東京とし、日本国の首都とした出来事を指します。

現代の神田祭は、伝統的な神事や神輿の渡御に加え、時代に合わせた新しい要素も取り入れられています。例えば、附け祭(つけまつり)では、その年の世相を反映した趣向を凝らした行列が登場し、多くの見物客を楽しませています。

近年では、隔年で本祭り(大規模な神輿渡御が行われる年、奇数年)と陰祭り(神事中心の年、偶数年)が行われるようになり、より多くの人々が神田祭に関わる機会が設けられています。

陰祭りは、偶数年に執り行われる神田明神の境内で行われる例大祭のみの祭礼です。

神田祭の日程・スケジュール

| 5月8日(木) | 19:00 | 鳳輦神輿遷座祭 |

| 5月9日(金) | 14:00頃~ | 氏子町会神輿神霊入れ |

| 5月10日(土) | 終日 | 神 幸 祭 (神田、日本橋、大手・丸の内、秋葉原巡行) |

| 5月10日(土) | 15:00頃~ | 附け祭 |

| 5月10日(土) | 終日 | 神幸祭神輿宮入 |

| 5月11日(日) | 終日 | 神輿宮入 |

| 5月14日(水) | 11:00 | 献茶式(表千家家元奉仕) |

| 5月14日(水) | 17:30開場 | 明神能・幽玄の花(金剛流薪能) |

| 5月15日(木) | 14:00 | 例 大 祭 |

各行事の流れ・魅力と見どころ

鳳輦神輿遷座祭(ほうれんみこしせんざさい)

鳳輦神輿遷座祭の流れ

本祭りの数日前に行われる重要な神事です。神田明神にお祀りされている三柱の神様(一之宮:大己貴命二之宮:少彦名命、三之宮:平将門命)の御霊(みたま)を、本社神殿から鳳輦(ほうれん)という特別な神輿にお遷しする儀式です。神職によって厳粛に執り行われます。

魅力と見どころ

普段は本社にいらっしゃる神様の御霊が、お祭り期間中、人々の近くにおいでになるための準備となる神聖な儀式です。煌びやかな鳳輦の美しさや、神職の荘厳な所作は、見る者の心を静め、祭りの始まりを告げる神聖な雰囲気に包まれます。

氏子町会神輿神霊入れ(うじこちょうかいみこししんれいいれ)

氏子町会神輿神霊入れの流れ

本祭りの前日に行われることが多い儀式です。各氏子町会の神輿に、神田明神から神霊を分けていただくための神事です。各町会の代表者が神田明神に集まり、神職によるお祓いや祝詞奏上などが行われ、お祭りの安全と成功が祈願されます。

魅力と見どころ

各町会の神輿が一同に会し、これから始まる熱狂的な渡御に向けて魂が込められる瞬間です。それぞれの神輿の装飾や、町会の人々の祭りに懸ける意気込みを感じることができます。

神幸祭(しんこうさい)

神幸祭の流れ

本祭りの最も重要な行事の一つで、土曜日に行われます。鳳輦にお遷しされた三柱の神様の御霊が、氏子地域を巡幸する大規模な行列です。神職や氏子総代、祭礼関係者など数百人が、古式ゆかしい装束を身につけ、神田明神を出発し、一日かけて広範囲の氏子町会を巡ります。

魅力と見どころ

江戸時代から続く伝統的な行列で、その荘厳な雰囲気はまさに時代絵巻のようです。煌びやかな鳳輦を中心に、雅楽の音色や威儀物などが連なり、沿道には多くの見物客が詰めかけます。特に、普段は静かなオフィス街を神輿が進む様子は、神田祭ならではの光景です。

附け祭(つけまつり)

附け祭の流れ

神幸祭と同日に行われる、趣向を凝らした仮装行列です。江戸時代には、山車や曳き物が神幸祭の行列に華を添えていましたが、明治時代以降、山車の多くが焼失したため、その代わりに始まったと言われています。その年の世相や話題を取り入れたユニークな仮装や、歴史上の人物などに扮した人々が練り歩き、沿道を沸かせます。

魅力と見どころ

伝統的な神幸祭とは対照的に、自由でユーモアあふれる行列です。毎年異なるテーマで繰り広げられる仮装は、見ているだけで楽しく、思わず笑顔になります。子供から大人まで、多くの人々が参加し、祭りの賑やかさを一層引き立てます。

神幸祭神輿宮入(しんこうさいみこしみやいり)

神幸祭神輿宮入の流れ

神幸祭の翌日、日曜日に行われる行事です。氏子各町会の神輿が、それぞれの町内を練り歩いた後、神田明神を目指して続々と宮入を行います。威勢の良い掛け声とともに、担ぎ手たちが神輿を担ぎ上げ、境内へと進む様子は、祭りのクライマックスを迎える熱気に満ち溢れています。

魅力と見どころ

数百基もの神輿が、次々と神田明神の境内に入ってくる様子は、まさに圧巻の一言です。担ぎ手たちの熱気、神輿のぶつかり合い、境内を埋め尽くす観衆の興奮が一体となり、最高潮の盛り上がりを見せます。

神輿宮入(みこしみやいり)

神輿宮入の流れ

神幸祭神輿宮入と同様に、各町会の神輿が神田明神に宮入する様子を指しますが、こちらはより広義に使われることがあります。神幸祭の翌日だけでなく、陰祭りの年などにも、各町会の神輿がそれぞれのスケジュールで宮入を行うことがあります。

魅力と見どころ

町会ごとに異なる担ぎ方や掛け声、装飾などを見ることができます。それぞれの町の人々の、自分たちの神輿への愛情や誇りが感じられ、地域ごとの個性を楽しむことができます。

献茶式(表千家家元奉仕)(けんちゃしき おもてせんけいえもとほうし)

献茶式の流れ:

本祭りの期間中に行われる、由緒ある神事です。茶道の表千家の家元が、神前に茶を献じ、祭りの無事と氏子の平安を祈願します。静かで厳かな雰囲気の中で、伝統的な茶道の儀式が執り行われます。

魅力と見どころ

祭りの喧騒とは対照的な、静寂と格式に満ちた空間です。表千家家元による洗練された所作や、美しい茶道具、そして献じられるお茶の香りは、参拝者の心を落ち着かせ、日本の伝統文化の奥深さを感じさせます。

明神能・幽玄の花(金剛流薪能)(みょうじんのう・ゆうげんのはな こんごうりゅうたきぎのう)

明神能・幽玄の花の流れ

本祭りの期間中の夜に行われることが多い、能の奉納です。能楽五流の一つである金剛流の宗家や能楽師によって、篝火が焚かれる中、幽玄の世界が繰り広げられます。

魅力と見どころ

神社の境内で、篝火の灯りの下、幽玄な能の世界を堪能できるという、非常に特別な体験です。能独特の動きや謡、装束の美しさ、そして物語が織りなす世界観は、観る者を深く魅了します。日本の伝統芸能の粋を肌で感じることができます。

例大祭(れいたいさい)

例大祭の流れ

神田祭の中心となる祭典で、本祭りの期間中に斎行されます。神職によって祝詞が奏上され、神楽が奉納されるなど、神様への感謝と氏子の繁栄が祈願されます。

魅力と見どころ

神田祭の最も重要な神事であり、神聖な雰囲気の中で執り行われます。神職の厳かな所作や、古式ゆかしい神楽の舞は、日本の伝統文化の美しさを伝えます。祭りの賑わいの陰で、静かに執り行われる神事を見ることで、神田祭の根幹にある信仰心に触れることができます。

2025年の神輿宮入を写真でレビュー

2025年5月11日に終日、行われた神輿宮入の模様をレビューします。きっと神田祭の熱気が伝わると思います。

湯島聖堂前の交差点に向かう神輿の行列

御茶ノ水駅周辺から湯島聖堂前の交差点に向かう神輿の長い行列。宮入りを目指す神輿は大小200基で、この行列はそのほんの一部です。この写真の行列は岩本町・東神田地区連合の神輿でした。

鳥居をくぐって来場者数にビックリ

鳥居と甘酒で有名な甘味処「天野屋」を通り過ぎたあたりです。両側には様々な屋台が並んでいるため道幅が狭く、とにかく混みまくっていました。

随神門に向かう途中も超熱気!

なかなか前に進まない状況でしたが、祭りの熱気を感じつつ徐々に気持ちが高まっていきましたね。

いよいよ随神門をくぐり境内へ

随神門が目の前に迫り、宮入した神輿も見えてきて、いよいよボルテージが最高潮に。

宮入りした神輿が近づいてきました

随神門をくぐり宮入りした神輿の掛け声が大きく響いてきて、右手に大きな山車も見えてきて、高まったボルテージが一気に爆発した感じでした。

本殿前で宮入した神輿もクライマックスへ

宮入して本殿までたどり着いた神輿の掛け声がさらに大きくなり、いよいよクライマックスへ。本殿側には複数のカメラやマイクが並び、複数人の報道クルーが熱心に作業を行っていました。人気・注目度が高い神田祭ならではの光景でした。

神田祭 交通規制のお知らせ

神田祭の開催期間中、5月10日(土)・11日(日)では以下の交通規制が行われます。

車両交通規制区間の詳細は以下の通りです。

赤線(土日):本郷通りの「湯島聖堂前」~神田明神下~秋葉原電気街交差点

青線(日のみ):秋葉原中央通りの末広町交差点~秋葉原電気街交差点~万世橋

この記事のまとめ

今年の神田祭は、2年に一度の本祭りです。

絢爛豪華な神幸祭をはじめ、各町会の熱意が込められた神輿の宮入り、厳粛な例大祭など、多くの祭典や行事で神田の街は例年以上の熱気と興奮に包まれるはずです。

沿道には多くの見物客が詰めかけ、神輿の担ぎ手たちの威勢の良い掛け声や、祭囃子の音色が響き渡り、街全体が一体となって祭りが盛り上がるでしょう。

伝統と活気が織りなす神田祭に行ってみませんか。