明治神宮は東京都渋谷区代々木に鎮座する神社です。

都会の中心、緑豊かな杜に鎮座する明治神宮は、明治天皇と昭憲皇太后をお祀りする神社であり、年間を通して多くの参拝者が訪れ、特に初詣では日本一の参拝者数を誇ります。

広大な境内は、都会の喧騒を忘れさせる静寂と荘厳な雰囲気に包まれており、訪れる人々に癒しと安らぎを与えてくれます。

この記事では、明治神宮の由緒・歴史、見どころなどを詳しく解説します、ご参拝の参考にしてみてください。

明治神宮の由緒・歴史など

明治神宮は、明治天皇と昭憲皇太后(しょうけんこうたいごう)のご神霊をお祀りするため、両陛下のご崩御後、国民の熱烈な要望によって創建されました。

明治45年に明治天皇、大正3年に昭憲皇太后がご逝去され、この伝えを聞いた国民の間から、ご神霊をお祀りして、永遠にご遺徳を敬い、お慕いしたいとの篤い願いが沸き上がりました。

その真心が実って、明治神宮が創建されることになり、1920年(大正9年)11月1日に鎮座祭が斎行されて創建されました。

代々木の杜に創建された明治神宮の歴史

明治神宮は代々木の杜に創建された神社であり、代々木の杜は単なる森林ではなく、深い歴史と哲学が込められた特別な場所です。

創建以前の代々木

創建造営前の代々木の杜(出典:明治神宮)

代々木という地名は、かつてこの地に存在した巨大なモミの木に由来すると言われています。江戸時代には遠くからでも見渡せるほどの巨木であり、地域のシンボルでした。

明治時代に入り、この地は皇室の御料地となりました。

明治神宮創建と「永遠の杜」の構想

明治天皇と昭憲皇太后の崩御後、その御神霊を祀る神社を創建するにあたり、御料地であった代々木の地が選ばれました。

神社の杜は、単なる自然林ではなく、「永遠の杜」として、百年後、千年後を見据えた人工林として造営されることになりました。

造営にあたっては、本多静六、本郷高徳、上原敬二ら林学の専門家たちが集められ、綿密な計画が立てられました。

全国からの献木とボランティアによる造営

面積約70万平方メートルの境内は、そのほとんどが全国から奉納されたおよそ10万本の樹木を植栽した人口の森です。

造営工事には、延べ11万人の青年たちがボランティアとして参加し、植林や参道づくりに汗を流しました。

照葉樹林を中心とした樹木を植えることによって、自然の遷移によって、手入れをしなくても自然に維持できる森になるように設計されました。

現在の代々木の杜

明治神宮の現在の代々木の杜

創建から約100年を経た現在、代々木の杜は、豊かな自然林として成長し、都会のオアシスとして多くの人々に親しまれています。

人工林でありながら、自然林と見紛うほどの豊かな生態系を維持しており、学術的にも貴重な存在となっています。

代々木の杜は、人工林でありながら自然の生態系を考慮した綿密な計画に基づいて、全国からの献木とボランティアによる造営という、国民の熱意が込められた場所です。

都会の中心にありながら、豊かな自然を維持し、人々に癒しと安らぎを与えて続けてくれており、単なる森林ではなく、日本の近代史と自然観が融合した、他に類を見ない特別な場所と言えます。

主祭神(何の神様が祀られている)

明治神宮では、明治天皇皇后両陛下が主祭神として祀られています。

明治天皇(めいじてんのう)

1852年(嘉永5年)11月3日、孝明天皇(こうめいてんのう)の第2皇子として京都にご降誕になり、御年16歳(数え年)で第122代の天皇に即位されました。

とても学問を好まれ、御一生を通じてご熱心に講学に励まれ、その聖徳によって明治維新という大業を成し遂げられました。

日本の近代国家としての礎を築き、日本の発展に尽力され、五箇条の御誓文の発布、大日本帝国憲法の制定など、数々の重要な政策を推進されました。

※五箇条の御誓文とは、1868年(明治元年)に明治天皇が発表した、明治新政府の基本方針です。天皇が神に誓う形で出され、日本の民主主義の基本と普遍的な理念が示されました。

ご立派な体格で、剛毅果断であらせられた反面、ご仁徳が高く、博愛の心に富んでおり、ユーモアをお持ちの方で合ったそうです。

和歌をたいそうお好みになり、ご一代にお詠みになった御製(ぎょせい)の数は、9万3千余首にもおよんでいます。

1912年(明治45年)7月30日、御年61歳で崩御せられ、京都の伏見桃山御陵にお鎮まりになりました。その後の大正9年、ご神霊が明治神宮にお祀りされました。

昭憲皇太后(しょうけんこうたいごう)

1850年(嘉永3年)、左大臣一条忠香(いちじょう ただか)の第3女として京都にご誕生になり、明治元年12月28日、皇后となりました。

ご幼少の頃から、ご聡明で尊く、麗しい婦徳のかがみとして仰がられていました。熱心にご修学につとめられ、ご成婚後はさらに講学に励まれました。

多くの尊いご功績を残されており、日本赤十字社への支援など社会福祉関連の事業や、華族女子学校(現学習院女子中等科・高等科)、お茶の水の東京女子師範学校(現お茶の水大学)の設立に大きく寄与されるなど、わが国の女子教育に大変な力を注がれた方です。

大正3年4月11日、明治天皇のみあとを追われるように崩御され、京都の伏見桃山御陵に埋葬されました。その後、大正9年、ご神霊が明治神宮にお祀りされました。

ご利益、ご神徳

ご夫婦であった明治天皇皇后両陛下に因んだ以下のご利益を求めて多くの参拝者が訪れています。

夫婦円満、家内安全

明治天皇と昭憲皇太后の仲睦まじいご夫婦の姿から、夫婦円満や家内安全のご利益があるとされています。

平和祈願

明治天皇が平和を願い、日本の発展に尽力されたことから、平和祈願のご利益があるとされています。

学業成就

昭憲皇太后が女子教育の発展に尽力されたことから、学業成就のご利益があるとされています。

縁結び

明治神宮内にある夫婦楠は、夫婦円満、縁結びのご利益があるパワースポットとして有名です。

明治神宮の見どころ・パワースポット

明治神宮には多くの見どころがあり、パワースポットとして知られている見どころも複数あります、以下に、主な見どころをご紹介します。

八基の鳥居

境内で最も大きい大鳥居(第二鳥居)

明治神宮には、全部で8基の鳥居があります。いずれも檜製の「明神鳥居」という様式で建てられており、最上部の笠木が上の方に反り返っているのが特徴です。

特に第二鳥居は、木造の明神鳥居としては日本最大級を誇り、明治神宮の象徴的な存在となっています。

それぞれの鳥居の名称、場所、特徴は以下のとおりです。

- 第一鳥居(南参道)

南参道入口に位置し、原宿方面から明治神宮に向かう際、最初に目にする大きな檜製の鳥居。明治神宮の参道の始まりを示す鳥居であり、現在の第一鳥居は、鎮座100年を機に2022年に建て替えられたものです。 - 第二鳥居(大鳥居)

南参道と北参道が合流する地点に位置し、本殿へと続く正参道の入口となる鳥居です。

木造の明神鳥居としては日本最大級を誇り、「大鳥居」とも呼ばれています。

樹齢1,500年を超える台湾産のヒノキで造られています。

8基の内、最も大きく、高さ12メートル、柱の直径1.2メートル、笠木の長さ17メートル、重量13トン。 - 北参道の鳥居

北参道の入口に位置する鳥居です。

南参道の第一鳥居と同様に、木造の明神鳥居です。 - 西参道の鳥居

西参道の入口に位置する鳥居です。

木造の明神鳥居です。 - 宝物殿参道の鳥居

宝物殿へと続く参道にある鳥居です。

木造の明神鳥居です。 - 北神門の鳥居

北神門の前にある鳥居です。

木造の明神鳥居です。 - 南神門の鳥居

南神門の前にある鳥居です。

木造の明神鳥居です。 - 東神門の鳥居

東神門の前にある鳥居です。

木造の明神鳥居です。

参道

深い緑の南参道

鳥居をくぐり抜けると、参道に入ります。

明治神宮の参道は、東京のような大都会の真ん中とは思えないほど深い緑に包まれ、神気に満ちています。

耳を澄ますと、葉音や鳥のさえずりが聞こえてきます。

上の写真は南参道ですが、他にも北参道、西参道、正参道があります。

桝形の角(パワースポット)

縁起がいい「桝形の角」

上の写真は、明治神宮の第二鳥居から本殿に向かう途中の桝形の角です。

8という数字は日本では縁起が良いとされていることから、この桝形の角は直角でなく、あえて88度にすることで「末広がり」となるように設計されています。桝形の角を通ることで幸運に恵まれると信じられており、明治神宮の境内のパワースポットの一つとなっています。

南神門(楼門)

明治神宮 南神門

明治神宮の本殿へ続く参道の正面に位置する、荘厳で美しい門です。その堂々とした佇まいは、参拝者を神聖な空間へと誘う象徴的な存在です。

南神門は、他の東神門、西神門と異なり、二階建ての楼門形式で建てられています。

美しい檜造りの門で、中央の扉には菊の御紋が輝いており、南神門をくぐると、さらに神聖な雰囲気が高まります。

御本殿(パワースポット)

明治神宮 本殿

明治天皇と昭憲皇太后をお祀りする、明治神宮の中心となる場所であり、参拝時に日ごろの感謝や願い事を伝えるとパワーを授けていただける、両側に立つ二本の楠とともにパワースポットとして人気があります。

創建年月日

明治神宮は、大正9年(1920年)11月1日に創建されました。

本殿も同時に創建されましたが、昭和20年(1945年)の東京大空襲により焼失し、現在の本殿は昭和33年(1958年)10月に再建されたものです。

建築様式

本殿は「三間社流造(さんけんしゃながれづくり)」という、神社建築の様式で建てられています。

正面の柱間が三つある流造であり、屋根の前面が長く伸び、曲線を描くのが特徴です。

再建にあたっては、焼失を免れた社殿を生かしつつ、戦後日本に相応しい神社を目指した建築群として、優秀かつ特徴的な意匠(デザイン)でまとめられています。

主に檜(ひのき)を用いて造られており、木の温かみと荘厳な雰囲気を醸し出しています。

過度な装飾を避け、シンプルで落ち着いたデザインが特徴で、これは、明治天皇と昭憲皇太后の質素倹約の精神を反映させたといわれています。

明治神宮全体が、豊かな自然に囲まれており、本殿もその中に溶け込むように建てられており、荘厳な雰囲気の中で、静かに参拝することができます。

夫婦楠(パワースポット)

明治神宮の夫婦楠

明治神宮のパワースポットの一つとして有名なのが、社殿前の左手にある「夫婦楠(めおとくす)」です。

大正9年の明治神宮創建時に植えられた2本の大きな楠は、注連縄で結ばれており、縁結びなどのご神木となっています。

明治神宮の夫婦楠

良縁に恵まれたい方、恋人や夫婦の縁を深めたい方は、拝殿で参拝してから、夫婦楠の前でも参拝されています。明治神宮を訪れた際にはぜひ立ち寄っていただきたいパワースポットの一つです。

夫婦楠には、くれぐれも直接触れないようにしましょう。

亀石(パワースポット)

明治神宮の亀石(かめいし)

亀石は、明治神宮御苑内の北池のほとりにある、亀の形に似た大きな石で、パワースポットの一つとして人気があります。

古くからこの地にあり、神聖な石として崇められてきており、触れるとご利益があると言われています。

特に、亀の頭の部分から強いパワーを分けていただけると言われており、健康長寿のご利益があり、「亀」は風水で仕事運や金運アップのご利益もあると言われています。

宝物殿

明治神宮宝物殿は、明治天皇と昭憲皇太后のゆかりの品々を収蔵・展示するために建てられた、日本初の鉄筋コンクリート造りの建物であり、国の重要文化財に指定されています。

1921年(大正10年)に竣工、設計者は大江新太郎です。

奈良の正倉院の校倉造りを模した校倉風大床造り(あぜくらふうおおゆかづくり)という建築様式で建てられています。

2020年10月に明治神宮鎮座百年祭を記念して明治神宮ミュージアムが開館し、御祭神ゆかりの品々は明治神宮ミュージアムに収蔵、展示されています。

現在、宝物殿は期間を限定して公開されています。

明治神宮ミュージアム

明治神宮ミュージアムは、明治神宮の御祭神である明治天皇と昭憲皇太后ゆかりの品々を末永く保存、展示するために建てられた施設です。

明治神宮鎮座百年祭記念事業の一環として、2019年(令和元年)10月26日に開館しました。

設計は、著名な建築家である隈研吾氏が手がけました。

明治神宮の豊かな自然に調和する、洗練されたデザインが特徴です。

明治天皇・昭憲皇太后の御物が収蔵、展示されており、実際に使用されていた日用品や愛読書、馬車など、多岐にわたる品々が展示されています。

明治神宮の歴史や文化をより深く理解できるような展示も行われています。

神楽殿

神楽殿は、明治神宮において、家内安全、厄祓、七五三などの各種祈願や結婚式などが行われる施設です。

建築家・内田祥哉氏によって設計され、古い伝統的な建築様式を踏まえつつ、新しい構法と最先端技術を駆使した空間となっています。

主な行事としては、家内安全祈願、厄祓、七五三詣、結婚式、その他各種祈願が執り行われています。

明治神宮御苑

明治神宮御苑

明治神宮の南側に広がる美しい庭園です。都会の喧騒を忘れさせてくれるような、豊かな自然に囲まれた癒やしの空間です。

江戸時代初期には、加藤清正、続いて井伊家の屋敷の庭園でした。

明治時代には宮内省の所管となり、「代々木御苑」と呼ばれ、明治天皇と昭憲皇太后が度々訪れた、ゆかりの深い場所です。

現在の御苑は、昭憲皇太后のために明治天皇が整備されたものです。

自然の地形を生かした、起伏に富んだ庭園で、四季折々の草花が咲き、一年を通して美しい景色を楽しめます。

御苑内には、上述した清正井(きよまさのいど)、亀石(かめいし)、以下で紹介する菖蒲田(しょうぶだ)、隔雲亭(かくうんてい)、御釣台(おつりだい)などの見どころがあります。

入苑には御苑の維持協力金として500円が必要です。

開苑時間や休苑日は時期によって異なるため、事前に明治神宮の公式サイトで確認することをおすすめします。

明治神宮外苑の開苑時間

| 月 | 開苑時間 | 閉苑時間 |

| 3月~10月 | 9:00 | 16:30 |

| 11月~2月 | 9:00 | 16:00 |

| 6月中 | 8:00 | 17:00(土日18:00) |

隔雲亭(かくうんてい)

明治神宮の隔雲亭

隔雲亭は、明治天皇が昭憲皇太后のために建てられた御休所であり、数寄屋造りの美しい建物です。

明治33年(1900年)に、明治天皇が昭憲皇太后のために建てられ、戦災により焼失しましたが、昭和33年(1958年)に再建され、現在の姿となりました。

数寄屋造りの木造建築で、茶室のような洗練された雰囲気が特徴です。

建物内には、立礼の間があり、美しい型板ガラスを見ることができます。

隔雲亭からは、ツツジが植えられた芝生や、昭憲皇太后のお気に入りであった南池を眺めることができます。

明治天皇と昭憲皇太后の深い絆を感じられる、歴史的価値の高い建物です。

菖蒲園

明治神宮御苑の菖蒲田は、明治天皇が昭憲皇太后のために植えられたと伝えられる、歴史ある花菖蒲の名所です。

明治36年(1903年)に、明治天皇の思し召しにより昭憲皇太后のために植えられました。

当時は江戸系の80余種があったと伝えられており、その後、東京近郊から江戸系の花が集められ、現在では約150種1,500株が咲き競います。

明治天皇と昭憲皇太后の深い絆を感じられる場所として、大切に守り育てられています。

小径を歩きながら江戸系花菖蒲を観賞できるように設計されており、様々な角度から江戸系花菖蒲の美しさを楽しめます。

開花期間は、例年5月下旬から6月下旬にかけて見頃を迎えます。

開花状況は気候によって変動するため、事前に明治神宮の公式サイトなどで確認することをおすすめします。

御釣台(おつりだい)

昭憲皇太后が楽しまれたお釣台

御釣台は、明治神宮御苑内にある南池に突き出すように設けられた釣り台のことです。

明治天皇が、昭憲皇太后のために設けられた場所であり、皇太后が実際に釣りを楽しまれたと伝えられています。

池には鯉や鮒などが放たれ、皇太后が釣りを楽しめるように工夫されていました。現在も鯉と鮒が生息しており、南池に行かれる際は魚を探してみてください。

清正井(パワースポット)

明治神宮の清正井(きよまさいど)

明治神宮御苑内にある、都内屈指のパワースポットです。

戦国武将の加藤清正が掘ったといわれている井戸で、一年を通して水温が15度前後に保たれ、湧水量は毎分60リットルとも言われています。

風水では、富士山から皇居へ向かう気の流れ「龍脈」上に位置し、気の吹き出す「龍穴」であると言われています。

「悪い気を浄化し、運気を向上させるパワーがある」とされ、特に金運アップに効果があると言われています。スマートフォンの待ち受け画面にすると運気が上がると言われ、人気を集めています。

祭事、年間行事スケジュール

明治神宮では、年間を通して様々な祭事や行事が行われており、主な祭事・行事は以下のとおりです。

| 催事日 | 行事名 | 概略 |

| 1月1日 | 歳旦祭 | 年のはじめにあたり、皇室の弥栄、国家の安泰、国民の幸福と世界の平和を祈る祭典。 |

| 2月11日 | 紀元祭 | 神武天皇の建国の聖業を偲び、祖国日本の永遠の繁栄と世界の恒久平和を祈る祭典。 |

| 2月17日 | 祈年祭 | その年の五穀豊穣を祈る祭典。 |

| 2月23日 | 天長祭 | 今上天皇 徳仁(なるひと)の誕生日を祝う祭典。 |

| 4月11日 | 昭憲皇太后祭 | 昭憲皇太后崩御の日 |

| 5月3日 | 崇敬者大祭 (春の大祭) |

明治神宮崇敬会の会員多数列席のもとに行われる崇敬者の大祭。 |

| 立夏の日 | 御衣祭 (おんぞさい) |

御祭神の御料(御装束など)を夏のものにお取り替えする祭典。 |

| 6月30日 | 大祓 (おおはらえ) |

半年間の罪やけがれを祓い清める祭典。 |

| 7月30日 | 明治天皇祭 | 明治天皇崩御の日にあってご聖徳を敬仰追慕する祭典。 |

| 11月1日 | 鎮座記念祭 (秋の大祭) |

大正9年11月1日の明治神宮ご鎮座の日を記念とする祭典。様々な奉祝行事が神前舞台や境内各所で奉納されます。 |

| 11月3日 | 例祭(秋の大祭) | 明治天皇の誕生日を祝う祭典。 |

| 立冬の日 | 御衣祭 (おんぞさい) |

御祭神の御料(御装束など)を冬のものにお取り替えする祭典。 |

| 11月23日 | 新嘗祭 | 新穀を神様に捧げ、五穀豊穣を感謝する祭典。 |

| 12月31日 | 大祓 | 新年を迎えるために、一年間の罪やけがれを祓い清める祭典。 |

| 12月31日 | 除夜祭 | 年越しの祭で、その年の祭事すべてが終わります。 |

この他にも、毎月1日と15日に「月次祭」が、毎日「御日供祭 (おにっくさい)」が執り行われています。

ご祈祷・ご祈願

ご祈願・祈祷は個人向けと団体向けがあり、随時、申し込み可能です。

個人でのご祈願・祈祷

神楽舞を奉納して、家族の幸せを願う家内安全、厄祓い、受験生の合格祈願、初宮詣や七五三詣などを随時申し込むことができます、当日申込が可能です(予約はありません)。

おおよそ30分毎に奉仕されており、ご希望の回の10分前までに、受付を済ませてください。

初穂料

祈願祭:神楽舞(二人舞)5,000円、10,000円、30,000円、

大祈願祭:神楽舞(四人舞)50,000円

特別祈願祭:舞楽・神楽舞 10万円より(予約制)

特別大祈願祭:舞楽・神楽舞 30万円より(予約制)

団体でのご祈願・祈祷

会社の繁栄を祈念する社運隆昌、商売繁盛の御祈願など法人・団体のご祈願を随時執り行われています。

初穂料により祈願神符の大きさと撤下神饌(お下がりとして渡されるものの内容が異なります。

受付場所

- 受付場所:

個人、団体共に本殿に向かって右側(東側)の神楽殿正面受付。 - 受付時間:9:00~16:20

- 神楽殿の住所:東京都渋谷区代々木神園町1-1

- 電話:03-3379-9281

- ファックス:03-3373-1699

明治神宮の基本情報

【所在地】東京都渋谷区代々木神園町1-1

【電話】 03-3379-5511

【開閉門時間】

日の出から日没まで、下記の表をご参照ください。

【ご祭神】

明治天皇、昭憲皇太后

【ご利益】

・夫婦円満、家内安全

・平和祈願

・学業成就

・縁結び など

【付属施設】

・遊就館(博物館)

【公式サイト】

(靖国神社)

https://www.meijijingu.or.jp/

【関連施設】

(明治神宮ミュージアム)

https://www.meijijingu.or.jp/museum/

(至誠館)

https://www.meijijingu.or.jp/shiseikan/

(明治記念館)

明治神宮 開閉門時間

明治神宮は、日の出とともに開門し、日の入りに合わせて閉門します。そのため、月によって開門と閉門の時間が異なります。

| 月 | 開門時間 | 閉門時間 |

| 1月 | 6:40 | 16:20 |

| 2月 | 6:20 | 16:50 |

| 3月 | 5:40 | 17:20 |

| 4月 | 5:10 | 17:50 |

| 5月 | 5:00 | 18:10 |

| 6月 | 5:00 | 18:30 |

| 7月 | 5:00 | 18:20 |

| 8月 | 5:00 | 18:00 |

| 9月 | 5:20 | 17:20 |

| 10月 | 5:40 | 16:40 |

| 11月 | 6:10 | 16:10 |

| 12月 | 6:40 | 16:00 |

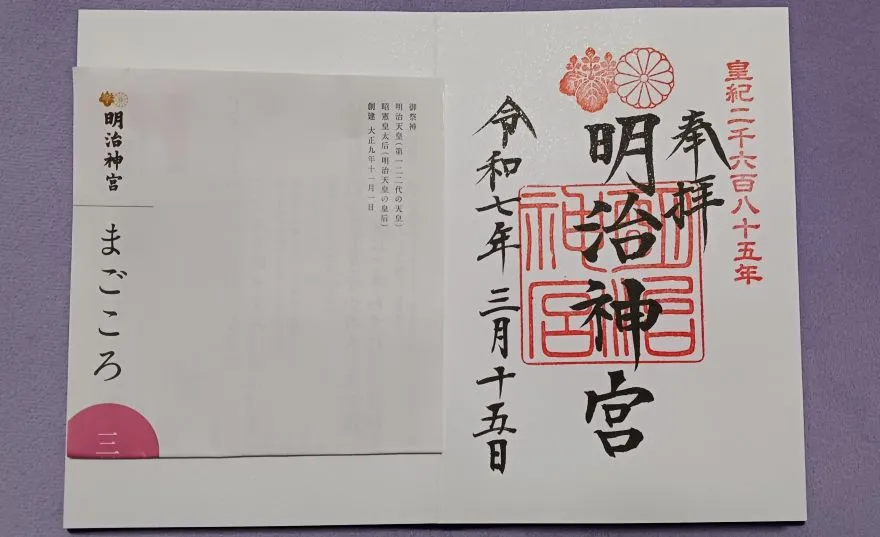

明治神宮の御朱印

御朱印は神楽殿前の長殿で初穂料500円で直書きを拝受できます、書置き御朱印も用意されています。

今回は令和7年3月15日土曜日に参拝した記念に直書きしていただきました。

皇紀を記した御朱印はなかなか見かけない、貴重な御朱印だと思います。

奉拝の横に記されている「皇紀」とは、初代天皇である神武天皇が御即位された都市を元年(紀元)とする日本独自の記念法で、令和7年(西暦2025年)は皇紀2685年になります。

週末であったこの日、御朱印を求める参拝者の長蛇の列で40分くらい待つことになりましたが、御朱印帳を携えた多くの外国人も並んでいたのがとても印象的でした。

参拝の証と思い出として御朱印が集めが海外の人たちにも拡がってきているようで、嬉しい気持ちになりました。

また、日本の象徴である天皇皇后両陛下が祀られている神社に対し敬意を表していただいているようで、日本人として誇らしい気持ちにもなりました。

明治神宮のお守り

お守りや神符なども長殿でお分かちいただけます、以下のお守りなどを拝受できます。

初穂料はものによって異なりますが、多くのお守りは1000円です。

商売繁盛(神符)、家内安全(神符)、明治神宮(神符)、特別神符、守札、勝守、みのり守(新願成就)、安産守・赤ちゃん守、やわらぎの鈴、交通安全平型守、交通安全錦守、開運守、厄除剣先守、厄除錦守、縁結守、就職成就守、合格成就守、学業神殿守、学業守、福守根付、福守、児童健全守、病気平癒守、心身健全平型守、心身健全錦守

これらの中で明治神宮鎮座時からお分かちされ続けている代表的なお守りは「心身健全守」です。文字通り心と体の健全を願うもので、美しい朱色と紺色の2種類があります。

明治神宮の心身健全守

アクセス情報

最寄駅からのルート

JR山手線「原宿駅」または「代々木駅」下車、徒歩すぐ

東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前駅」下車、徒歩すぐ

小田急小田原線「参宮橋駅」下車、徒歩3分

【原宿駅から徒歩】

【代々木駅から徒歩】

【明治神宮前駅から徒歩】

【参宮橋駅から徒歩】

自動車利用時

首都高速4号新宿線「代々木出入口」から約5分

参拝者専用駐車場

参拝者が利用できる無料駐車場が用意されています。

明治神宮の境内には無料の参拝者専用駐車場が3箇所あります。

P1、P2と西参道の客殿近くの西神門近くの縦列駐車ができるスペースがあります。

一般の参拝者が利用できるのは参拝者用駐車場(P1)のみです。

- 収容台数:30台

- 利用料金:無料

- 営業時間:早朝6時~17時

(P2)は参集殿の駐車場であり、明治神宮祟敬会本部や参集殿を利用する方々専用の駐車場です。

西神門近くの縦列駐車エリアは、結婚式や七五三、至誠館利用者など、許可を受けた方のみ駐車可能な場所です。いずれも利用は無料です。

記事のまとめ

明治神宮は、明治天皇と昭憲皇太后をお祀りする神社として、国民の願いにより創建されました。

都心に広がる「代々木の杜」は、豊かな自然と静寂に包まれ、訪れる人に癒しを与えます。

夫婦楠や清正井といったパワースポット、荘厳な本殿など見どころも多く、歴史と自然、パワーを感じられる特別な場所です。

ぜひ明治神宮に足を運んでみてはいかがでしょうか。