都心からわずか1時間強。豊かな自然に抱かれた高尾山は、古くから霊山として崇められ、年間を通して多くの参拝者やハイカーが訪れる人気のスポットです。

その山中に鎮座する高尾山薬王院有喜寺(たかおさんやくおういんゆうきじ)は、1200年以上の歴史を持つ真言宗智山派の古刹です。

飯縄大権現(いづなだいごんげん)を祀り、厄除け開運、家内安全、商売繁盛など多岐にわたるご利益があるとされています。

険しい山道を進む先に現れる荘厳な伽藍、境内に漂う神秘的な空気、そして見下ろす絶景は、訪れる人々の心を深く捉えて離しません。

本記事では、高尾山薬王院の由緒・歴史から、ご利益、御朱印、お守り、さらには高尾山と天狗の深い関わり、修験道の歴史、参拝・祈祷の方法、アクセス、精進料理、年間行事、基本情報、そして周辺の神社仏閣まで、徹底的に解説します。

皆様の参拝がより深く、豊かなものになることを願っています。天狗伝説が息づく神秘の山、高尾山薬王院への旅に出かけてみてください。

高尾山薬王院の由緒・歴史

高尾山薬王院の歴史は、今から1200年以上前の奈良時代に遡ります。天平16年(744年)、聖武天皇の勅命を受け、東国鎮護のために行基菩薩によって開山されたと伝えられています。当初は高尾山寺と称し、薬師如来をご本尊とするお寺でした。

平安時代に入ると、真言宗の宗祖である弘法大師(空海)が高尾山を訪れ、修行の場としました。大師は、この地の霊的な力を感じ、堂宇を建立し、真言密教の教えを広めたとされています。この頃から、高尾山は修験道の霊場としての性格を強めていきました。

鎌倉時代になると、源頼朝をはじめとする武士たちの信仰を集めるようになります。特に、頼朝は奥州征伐の際に高尾山に戦勝祈願を行い、その成就に感謝して堂塔を寄進したと伝えられています。この頃には、飯縄大権現が天狗や薬師如来などと習合し、薬王院の本尊として祀られるようになりました。飯縄大権現は、不動明王の変化身とも言われ、五穀豊穣、武運長久、厄除開運の神として広く信仰されています。

室町時代から戦国時代にかけては、戦火に見舞われることもありましたが、その都度、 住民や武将たちの手によって復興されてきました。江戸時代に入ると、幕府の庇護を受け、寺領も安堵され、多くの参拝者が訪れるようになります。特に、江戸城の鬼門を守る霊山として、徳川家康をはじめとする歴代の将軍からの信仰も篤かったとされています。

明治時代の神仏分離令により、一時的に苦難の時代を迎えますが、地域の信仰に支えられ、薬王院は存続の道を歩みます。その後も、人々の心の拠り所として、また自然豊かな観光地としても発展を続け、現在に至ります。

高尾山薬王院の長い歴史は、日本の仏教史、修験道の歴史、そして人々の信仰心の変遷を映し出す鏡とも言えるでしょう。山岳信仰と仏教が融合し、独特の信仰体系を築き上げてきた薬王院は、今もなお多くの人々に心の安らぎと力を与え続けています。

高尾山薬王院の宗派

高尾山薬王院は、真言宗智山派(しんごんしゅうちさんは)に属しています。

真言宗は、弘法大師(空海)によって開かれた日本仏教の宗派の一つで、密教の教えを根本としています。大日如来を宇宙の中心とする深遠な教理体系を持ち、即身成仏(この身のままで仏になる)を究極の目標としています。

智山派は、真言宗の中でも新義真言宗の流れを汲む一派です。豊臣秀吉の信任を得た僧・根来寺の覚鑁(かくばん)上人の教学を継承し、江戸時代に徳川家康の帰依を受けた興教大師覚鑁の教学を再興した智積院(ちしゃくいん)を総本山としています。

真言宗智山派は、密教の奥義を重んじながらも、庶民にも分かりやすい形で仏教を広める活動を行ってきました。高尾山薬王院も、その教えに基づき、人々の幸福を願い、様々なご利益をもたらす仏様や神様を祀り、祈祷を行っています。

薬王院の境内には、真言宗独特の仏具や装飾が見られ、その荘厳な雰囲気は、訪れる人々に深い感銘を与えます。また、薬王院の僧侶たちは、真言宗の教えに基づいた日々の修行を怠らず、参拝者のために真摯に祈りを捧げています。

高尾山薬王院のご利益

高尾山薬王院は、古くから霊験あらたかな寺として知られ、多岐にわたるご利益があると信仰されています。本尊である飯縄大権現を中心に、様々な仏様や神様が祀られており、それぞれの御力によって人々の願いを叶えてくださると言われています

厄除け開運

飯縄大権現は、強力な力で悪霊を退け、災厄を払い除く御利益があるとされています。その勇ましい姿は、まさに魔を打ち砕く象徴です。人生における様々な困難や災難から身を守り、幸運を招き入れる御力を授けてくださいます。

家内安全

家族一人ひとりの健康と安全を守り、家庭内の平和と幸福をもたらす御利益があります。家族間の絆を深め、安心して暮らせる穏やかな家庭を築けるよう、温かく見守ってくださいます。

商売繁盛

事業の発展、商売の繁盛を祈願する人々にとって、飯縄大権現は強力な味方となります。顧客との良縁を結び、売上向上、事業拡大へと導いてくださいます。また、新しい事業を始める際の成功祈願にもご利益があるとされています。

五穀豊穣

古くから農業の神としても信仰されており、豊かな収穫をもたらす御利益があります。現在では、農業だけでなく、広く産業全体の発展を見守り、恵みを与えてくださるとされています。

武運長久

源頼朝が戦勝祈願をしたことでも知られるように、武運を開き、勝利をもたらす御利益があります。現代においては、試験や競争など、目標達成に向けて努力する人々を力強く後押ししてくださいます。

病気平癒

薬師如来をご本尊としていた時代からの信仰を受け継ぎ、病気の回復や健康長寿の御利益があります。心身の苦痛を和らげ、健やかな生活を送れるよう祈願する人々が多く訪れます。

良縁成就

境内には、縁結びの神様である愛染明王も祀られており、良縁成就の御利益があるとされています。素敵な出会いを願う人、夫婦円満を願う人が、真摯に祈りを捧げています。

学業成就

知恵の神様である文殊菩薩も祀られており、学業成就、試験合格の御利益があります。勉学に励む学生や、資格取得を目指す人々が、その御力を求めて参拝に訪れます。

これらのご利益は、人々の様々な願いや悩みに寄り添い、心の支えとなっています。高尾山薬王院を訪れ、真摯に祈りを捧げることで、きっと御仏や神様の温かい御加護をいただけることでしょう。

高尾山薬王院の御朱印

高尾山薬王院では、参拝の証として御朱印をいただくことができます。御朱印は、単なるスタンプラリーのようなものではなく、参拝した寺社とのご縁を結ぶ大切な記録です。薬王院では、複数の御朱印があり、それぞれに意味や特徴があります。

御朱印をいただく場所と時間

御朱印は、御護摩受付所にて頂くことができます(御朱印帳と御朱印袋も御護摩受付所)。

受付時間、9時から16時頃(季節や行事によって変更される場合がありますので、事前に確認することをおすすめします)。

御朱印と御朱印帳の種類

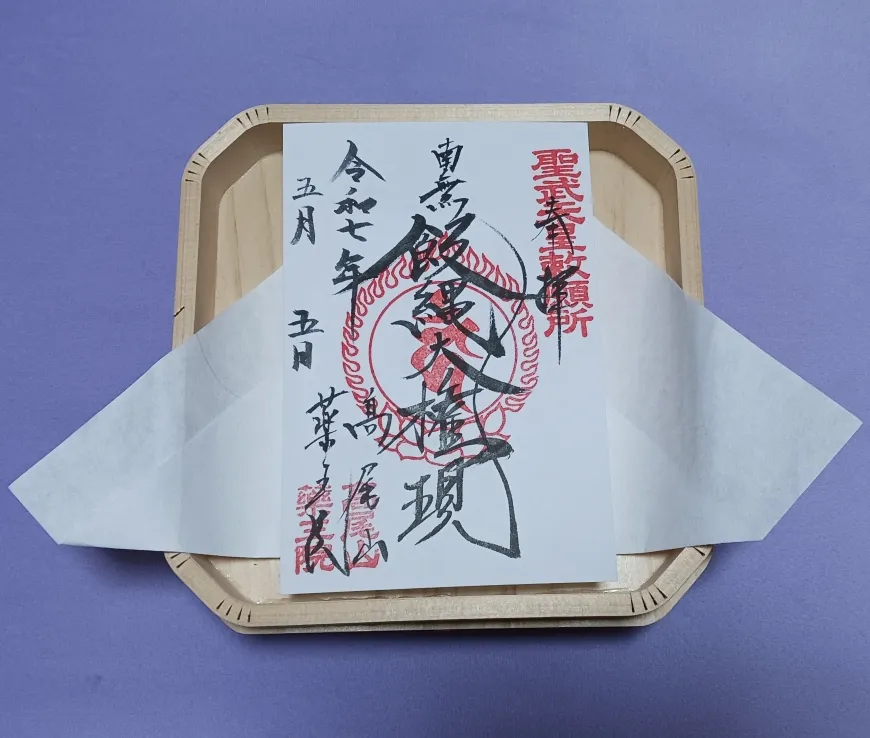

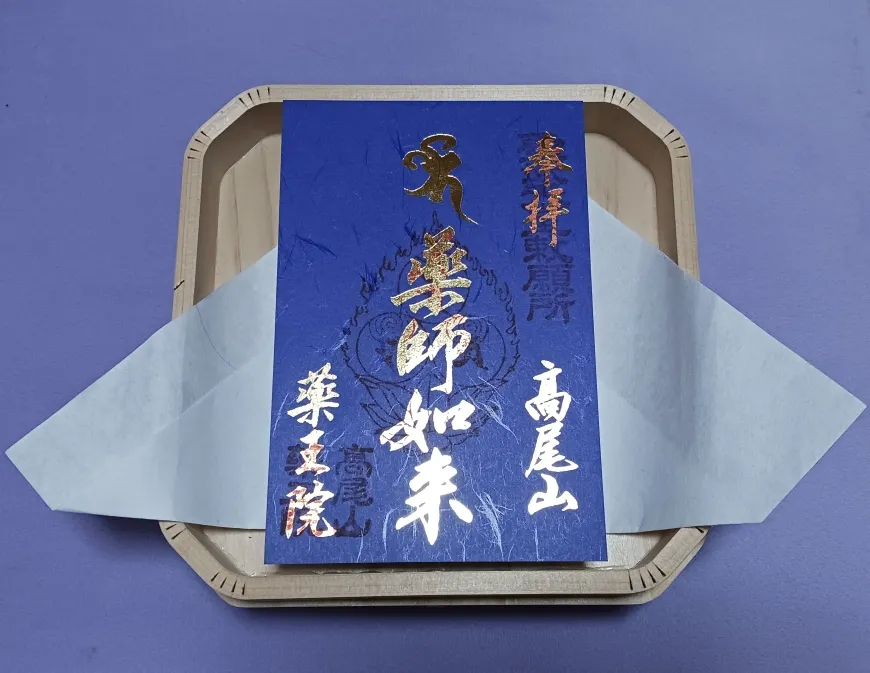

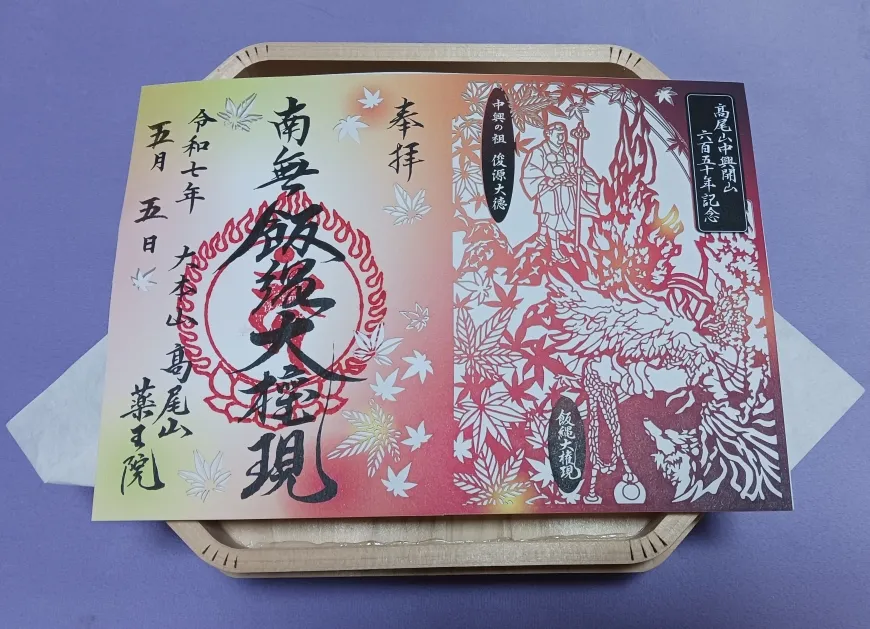

今回は以下の3種類の書置き御朱印を頂いてまいりました。

- 飯縄大権現の御朱印

- 薬師如来の御朱印

- 中興の祖の峻源大徳の切り絵御朱印

薬王院(高尾山薬王院有喜寺)のご本尊である飯縄大権現のスタンダード御朱印です。

朱印料は300円。

右上に金字の奉拝の下に聖武天皇勅願所、真ん中に梵字の薬師如来と金字の薬師如来、その下の蓮華座に火炎三弁宝珠印、左下には金字の薬王院とその下に高尾山薬王院が押印されています。

朱印料は300円。

来年は中興開山の祖である俊源大徳が高尾山を再興された永和年間から650年という大きな節目を迎えることを祝した御朱印。

この勝縁を記念して、令和7年1月1日から1年間、御護摩受付所にて「特別御朱印」を授与いたします。この御朱印には、御本尊の飯縄大権現様と高尾山を中興された俊源大徳をモチーフにした力強い切絵が施されています。

朱印料は2,000円。

御朱印の種類

- 飯縄大権現

本尊である飯縄大権現のお名前が記された御朱印です。力強い筆致で書かれた文字と、飯縄大権現の象徴である烏天狗の印が特徴です。 - 薬師如来

かつての本尊であった薬師如来のお名前が記された御朱印です。病気平癒や健康長寿を願う方に特に人気があります。 - 不動明王

境内にお祀りされている不動明王の御朱印です。厄除けや災難消除の御利益があるとされています。 - 奥の院不動堂

奥の院にある不動堂の御朱印です。より静かで厳かな雰囲気の中でいただくことができます。 - 期間限定御朱印(特別御朱印)

年間の行事や特別な期間に合わせて、デザインや文字が異なる限定の御朱印が頒布されることがあります。

御朱印帳の種類

- 標準の御朱印帳(1,800円)

- 季節の御朱印帳(6種類、各1,500円)

- 関東三十六不動霊場朱印帳(1,300円)

- 天狗の御朱印帳(黄色、赤色、各1,800円)

各種の御朱印袋(1,900円)も頂くことができます。

御朱印をいただく際のマナー

- 御朱印は、参拝の証としていただくものですので、必ず参拝を済ませてからお願いしましょう。

- 御朱印帳を持参し、丁寧に扱ってください。

- 御朱印代を用意しましょう。お釣りのないように準備するのが望ましいです。

- 御朱印をお願いする際には、「お願いします」と丁寧な言葉遣いを心がけましょう。

- 混雑時は、時間に余裕を持って並びましょう。

高尾山薬王院の御朱印は、参拝の記念としてだけでなく、日々の生活の中で心の支えとなるでしょう。それぞれの御朱印に込められた祈りを感じながら、大切に保管したいものです。

高尾山薬王院のお守り

高尾山薬王院では、様々なご利益のあるお守りが授与されています。それぞれに込められた願いや御利益が異なり、参拝者の様々なニーズに応えることができます。

代表的なお守りの種類

- 開運厄除守

飯縄大権現の御力が宿るお守りで、日々の生活における災厄から身を守り、幸運を招き入れるとされています。 - 健康長寿守

薬師如来の御加護により、心身の健康を願い、長寿を祈るお守りです。 - 交通安全守

旅行や移動の際の安全を祈願するお守りです。車の形をしたものなど、種類も豊富です。 - 商売繁盛守

事業の発展や商売の繁盛を祈願するお守りです。 - 学業成就守

学業の上達や試験合格を祈願するお守りです。 - 縁結び守

良縁を願い、素敵な出会いを求める方におすすめのお守りです。 - 安産守

無事な出産を祈願するお守りです。 - ペット守

大切なペットの健康や安全を祈願するお守りです。 - 天狗守

高尾山ならではのお守りで、天狗様の力が宿るとされ、魔除けや開運のご利益があるとされています。

お守りを授与していただく場所と時間

お守りは、本堂の近くにある授与所にていただくことができます。受付時間は、通常9時から16時頃までとなっていますが、季節や行事によって変更される場合がありますので、事前に確認することをおすすめします。

高尾山と天狗様について

高尾山は、古くから天狗伝説が語り継がれる霊山として知られています。

山中には、天狗が棲むとされる場所や、天狗にちなんだ名前の場所が多く存在します。薬王院の境内にも、多くの天狗像が安置されており、参拝者を出迎えてくれます。

高尾山に天狗伝説が生まれた背景

高尾山は、険しい山容と豊かな自然に恵まれ、古くから修験道の霊場として栄えてきました。修験者たちは、厳しい自然の中で修行を行い、超自然的な力を身につけると信じられていました。

その姿が、山岳信仰と結びつき、山に棲むとされる神聖な存在、天狗のイメージと重なり合ったと考えられています。

また、飯縄大権現の眷属(けんぞく)である烏天狗の存在も、高尾山と天狗の結びつきを深める大きな要因となっています。飯縄大権現は、白い狐に跨り、剣や宝珠を持つ姿で描かれることが多いですが、烏天狗を従えているとも言われています。

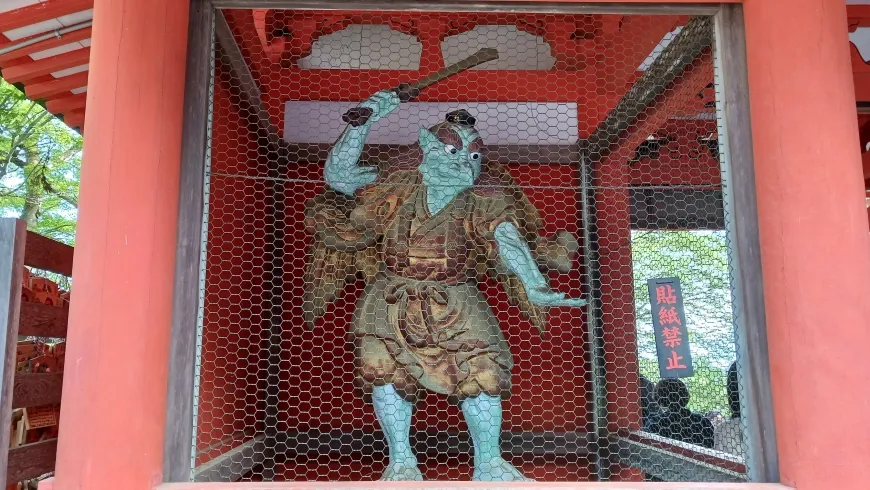

薬王院境内の天狗像

薬王院の境内には、大小さまざまな天狗像が安置されています。

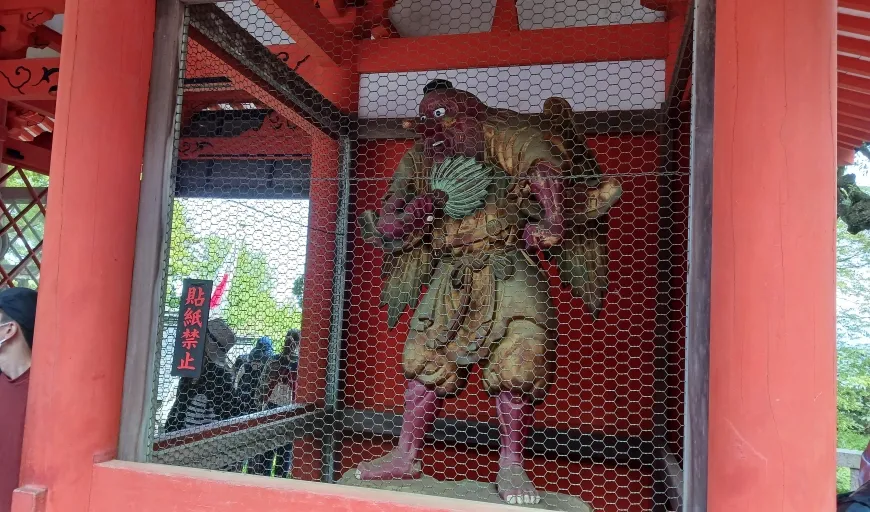

特に有名なのは、仁王門の左右に立つ大きな天狗像です。赤い顔で大きな鼻を持つ大天狗と、カラスのような顔をした烏天狗の二体が、参拝者を見守っています。これらの天狗像は、魔除けや開運の象徴として信仰されています。

天狗様のご利益

高尾山の天狗様は、一般的に以下のようなご利益があるとされています。

- 魔除け・厄除け: 強力な力で悪霊を退け、災厄を払い除く。

- 開運招福: 幸運を招き入れ、運気を上昇させる。

- 神通力・予知能力: 未来を見通す力や、人知を超えた能力を授ける。

- 山岳守護: 山の安全を守り、登山者を見守る。

高尾山を訪れる人々は、天狗様に安全祈願や開運祈願を行い、その御力をいただこうとします。

高尾山と天狗に関する言い伝え

高尾山には、天狗に関する様々な言い伝えが残っています。例えば、「天狗の火」と呼ばれる怪火現象や、天狗が起こすという突風などが語り継がれています。また、天狗が修行者を導いたり、試したりするという話も存在します。

高尾山において、天狗は単なる伝説上の存在ではなく、人々の信仰の対象として、今もなお大切にされています。薬王院を訪れた際には、境内の天狗像に手を合わせ、その神秘的な力に触れてみてはいかがでしょうか。

高尾山修験道について

高尾山は、古くから修験道の霊場として栄えてきました。修験道とは、日本の山岳信仰と仏教(主に密教)が融合して生まれた宗教であり、山中での厳しい修行を通して悟りを開くことを目指します。

高尾山が修験道の霊場となった背景

高尾山の険しい地形、豊かな自然、そして古くから信仰の対象とされてきた歴史が、修験道の修行の場として適していたと考えられます。弘法大師(空海)が高尾山で修行を行ったと伝えられていることも、高尾山が修験道の霊場としての地位を確立する上で大きな影響を与えました。

高尾山薬王院と修験道

薬王院は、高尾山における修験道の中心的な役割を担ってきました。寺の僧侶たちは、山中での厳しい修行を行い、その中で得た力を人々のために役立ててきました。飯縄大権現は、修験道の行者たちの守護神としても信仰されています。

高尾山の修験道の特色

高尾山の修験道は、真言宗の影響を強く受けており、密教的な要素が多く見られます。護摩焚きなどの儀式も盛んに行われ、参拝者の厄除けや開運を祈願しています。

また、高尾山は、都心からのアクセスが良いこともあり、江戸時代には多くの庶民が参拝に訪れ、修験道は一般の人々にも広く浸透しました。現在でも、薬王院の僧侶や地元の行者たちによって、修験道の伝統が守り伝えられています。

現代における高尾山修験道

現在でも、高尾山では修験道の修行が行われています。薬王院の僧侶による修行のほか、一般の人が参加できる修行体験なども開催されています。厳しい自然の中で自己を見つめ直し、心身を鍛える修験道の体験は、現代社会に生きる私たちにとっても貴重な学びとなるでしょう。

高尾山は、単なる観光地としての一面だけではありません。古くから霊山として崇められ、豊かな自然と歴史、そして神秘的な雰囲気を今に伝える特別な場所です。山全体がパワースポットとして知られ、訪れる人々に癒しや活力を与えてくれます。

山頂からの壮大な景色はもちろんのこと、山中に点在する史跡や自然の美しさ、そして何よりも高尾山薬王院を中心とした信仰の深さが、他の山とは一線を画す魅力となっています。ハイキングや自然散策を楽しむだけでなく、歴史や文化に触れ、心静かに祈りを捧げることもできる。それが高尾山の大きな魅力と言えるでしょう。

高尾山薬王院の見どころ

山王門(四天王門)

高尾山薬王院の境内へと続く重要な入り口に、ひときわ威厳を放つのが「四天王門」です。

昭和59年(1984年)に弘法大師1150年御遠忌事業の一環として建立されたこの門は、総檜造りの重厚な楼門形式で、銅葺の入母屋屋根が特徴です。建設には5億円もの費用が投じられたと言われています。杉並木を抜けた先に現れるその堂々とした佇まいは、霊山高尾山の神聖な雰囲気を象徴しています。

門の内部には、東西南北を守護する四天王像が安置されており、訪れる人々を邪悪なものから守っています。

- 持国天と増長天

門の前面、参道側には東方を守護する「持国天」と南方を守護する「増長天」。 - 広目天と多聞天

背面、境内側には西方を守護する「広目天」と北方(財福や戦勝を司る毘沙門天と同一視される)を守護する「多聞天」。

特に、門の前面に立つ持国天(阿形)と増長天(吽形)は、仏教における宇宙の始まりと終わりを示す「阿吽」を表しているとも言われています。

天狗像

高尾山薬王院の天狗像は、飯縄大権現の眷属として境内の各所に祀られています。特に有名なのは、本社・権現堂の拝殿正面両脇に鎮座する大きな大天狗(鼻が高い)と小天狗(カラスのような顔)の青銅像です。

仁王門

仁王門は東京都指定有形文化財に登録されています。

仁王門の正面の左右には、仏教の守護神である金剛力士像、通称「仁王様」が安置されています。この2体は、阿吽の仁王像です。

阿形(あぎょう)像

口を大きく開けた像で、宇宙の始まりや万物の根源を表すとされています。

吽形(うんぎょう)像

口を固く閉じた像で、宇宙の終わりや万物の帰結を表すとされています。 これらの像は、寺院への不浄なものの侵入を防ぎ、参拝者を守護する役割を担っています。

仁王門の裏側には、高尾山薬王院の象徴とも言える、以下の2体の天狗像が安置されています。

大天狗(鼻高天狗): 高い鼻と赤い顔が特徴で、神通力(じんずうりき)を持つとされ、開運に導いてくださるといわれています。

小天狗(烏天狗): カラスのような顔と翼を持ち、こちらも神通力を持ち、厄除けに長けていると信じられています。

薬王院(大本堂)

大本堂は、薬王院の境内において、本尊である飯縄大権現(いづなだいごんげん)をお祀りし、日々の護摩祈祷などが行われる中心的なお堂です。大本堂の内部や周辺には、薬王院の象徴である天狗像(大天狗と小天狗)が安置・奉納されています。

現在の建物は明治34年(1901年)4月に建立されたものです。現在の奥の院が、寛政10年(1799年)に建立された旧本堂護摩堂にあたります。

建築様式は入母屋造(いりもやづくり)で銅版木瓦葺、間口7間2尺(約13.07メートル)。正面には小松宮殿下筆の「髙尾山」の扁額が掲げられています。

御本尊 飯縄大権現

大本堂には、薬王院の御本尊である飯縄大権現が祀られています。飯縄大権現は、不動明王、歓喜天、迦楼羅天、荼吉尼天、弁財天の五つの仏様の徳を兼ね備えたお姿をしています。白狐に乗り、剣や羂索(けんさく)を持つ烏天狗の姿で表されることが多いです。

護摩祈祷

大本堂では、毎日、参拝者の諸願成就を祈る護摩祈祷が行われます。護摩とは、火を用いて供物を捧げ、人々の煩悩を焼き払い、願いを仏様に届けるための重要な修行法です。燃え盛る炎と、僧侶の唱える真言、法螺貝や太鼓の音が響き渡る中で行われる護摩祈祷は、非常に荘厳な雰囲気です。

年間を通じての様々な仏教行事や、節分会などの特別な行事もこの大本堂を中心に行われます。

本社・権現堂

正式名称は、飯縄権現堂(いづなごんげんどう)です。

薬王院の中心となるお社で、御本尊である飯縄大権現(いづなだいごんげん)をお祀りしています。

飯縄大権現は、不動明王、迦楼羅天、歓喜天、荼吉尼天、弁財天の五つの神仏が一体となったお姿とされており、戦国武将の守護神として崇敬され、上杉謙信や武田信玄なども篤く信仰しました。

権現造という建築様式で建てられており、本殿、幣殿、拝殿が一体となっています。この様式は、江戸時代中期の社殿建築として優れており、東京都指定有形文化財に指定されています。

建立年代

本殿は享保14年(1729年)、幣殿と拝殿は宝暦3年(1753年)に建立されました。

特徴

- 総朱塗りに極彩色の彫刻が施された、華やかで荘厳な外観です。

- 「松に鷹」「龍虎」「白狐」「白象」など、縁起の良い様々な彫刻が各所に施されています。

- 寺院の中にありながら、正面に鳥居を備えているのが特徴です。これは、神仏習合の時代の名残を留めるものです。

- 拝殿正面の両脇には、大きな大天狗と小天狗の青銅像が安置されています。天狗は飯縄大権現の眷属とされ、高尾山の象徴的な存在です。

飯縄大権現様のご利益は、無病息災、家内安全、商売繁盛など幅広く、自身の願いを込めてお参りしましょう。

高尾山薬王院への参拝と祈祷

高尾山薬王院は、参拝者にとって心の拠り所となる神聖な場所です。ここでは、一般的な参拝方法から、より深く祈りを捧げるための祈祷について詳しく解説します。

参拝の流れ

参道

登山道を進み、またはケーブルカーやリフトを降りると、石畳の参道が続きます。途中の両脇には、お土産店や茶屋などが並び、賑わいを見せています。参道を歩きながら、自然の息吹を感じ、心を落ち着かせましょう。

山王門(四天王門)

参道を進んでいくと、まず目に飛び込んでくるのが荘厳な山王門です。左右には、力強い仁王像と、高尾山ならではの天狗像(大天狗と烏天狗)が安置されています。ここで一礼し、身を清めて境内へと進みましょう。

手水舎

山王門をくぐり進むと手水舎があり、手と口を清めます。これは、心身を清浄にし、神仏に失礼のないようにするための大切な作法です。

- 右手で柄杓を持ち、たっぷりの水を汲みます。

- 左手を洗い清めます。

- 柄杓を持ち替え、右手を洗い清めます。

- 再び右手で柄杓を持ち、左の掌に水をためて口をすすぎます。直接柄杓に口をつけないようにしましょう。

- 口をすすいだら、もう一度左手を洗い清めます。

- 最後に、柄杓を立てて残りの水で柄を洗い、元の場所に戻します。

大本堂と権現堂

手水舎で身を清めたら、いよいよ大本堂と権現堂へ向かいましょう。それぞれの前にある賽銭箱に静かに賽銭を入れ、深くお辞儀を二回、拍手を二回、そして心の中で静かに祈りを捧げます(二礼二拍手一礼)。日頃の感謝の気持ちや願い事を、心を込めて伝えましょう。

各お堂・お社への参拝

本堂の他にも、境内には様々な仏様や神様をお祀りするお堂やお社があります。時間があれば、それぞれのお堂やお社にも参拝し、ご挨拶をしましょう。特に、不動堂や愛染堂などは、それぞれ異なるご利益があるとされています。

御朱印・お守り

参拝を終えたら、御朱印所やお守り授与所へ立ち寄り、御朱印をいただいたり、お守りを授与していただいたりしましょう。

高尾山薬王院の祈祷(御護摩祈祷)

薬王院では、個人の願い事や悩みに合わせて、様々な祈祷を受け付けています。祈祷は、僧侶が御本尊や諸仏に願いを込めて祈りを捧げる儀式であり、より強い御加護をいただくためのものです。

主な祈祷の種類

- 家内安全祈祷

家族の健康と安全、平和な暮らしを祈願します。 - 厄除開運祈祷

人生における災厄を払い除け、幸運を招き入れることを祈願します。 - 商売繁盛祈祷

事業の発展、商売の繁盛を祈願します。 - 交通安全祈祷

旅行や移動の際の安全を祈願します。 - 病気平癒祈祷

病気の回復や健康長寿を祈願します。 - 学業成就祈祷

学業の上達や試験合格を祈願します。 - 安産祈祷

無事な出産を祈願します。 - 良縁成就祈祷

良い出会いや結婚を祈願します。 - 合格祈願

試験や資格取得などの合格を祈願します。 - 心願成就祈祷

その他、個人的な願い事の成就を祈願します。

御護摩祈祷の時間

毎日、御護摩祈祷を行っており、以下の時間に執り行われています。

早朝1:5:30(4月15日から10月31日)

早朝2:6:00(11月1日から4月14日)

午前:9:30、11:00

午後:12:30、14:00、15:30

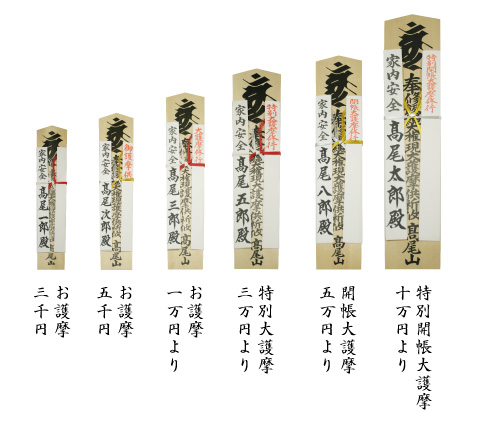

御護摩祈禱の初穂料

以下の6種類の初穂料となっています。

- お護摩:3,000円、5,000円、1万円~

- 特別大護摩:3万円~

- 開帳大護摩:5万円~

- 特別開帳大護摩:10万円~

納められる初穂料に応じて授与される護摩札が異なります。

祈祷の申し込み方法

祈祷を希望する場合は、薬王院の受付にて申し込みます。

事前に電話やインターネットで予約ができる場合もありますので、事前に確認することをおすすめします。

祈祷の流れ

- 受付

受付にて、希望する祈祷の種類、氏名、住所、連絡先などを記入し、祈祷料を納めます。 - 待合室

時間になると、係の方の案内に従って待合室へ移動します。 - 本堂への入堂

僧侶の案内に従って本堂へ入堂します。 - 祈祷

僧侶による読経や祝詞奏上、お祓いなどが行われます。参拝者は、僧侶と共に手を合わせ、心を込めて祈ります。 - 御札・お守りの授与

祈祷後、御札やお守りが授与されます。大切に持ち帰り、日々の生活の中で大切にしましょう。

祈祷を受ける際のマナー

- 清潔な服装で臨みましょう。

- 静粛な態度で臨み、私語は慎みましょう。

- 僧侶の指示に従い、真摯な気持ちで祈りに参加しましょう。

祈祷殿までのアクセス

ケーブルカー高尾山駅、またはリフト山上駅から薬王院までは、徒歩で約15分~20分程度です。整備された参道を歩いて向かいます。

高尾山薬王院の自動車祈祷殿

高尾山薬王院の麓、甲州街道沿いにあるのが自動車祈祷殿です。こちらは、自動車やオートバイなどと共に交通安全のご祈祷を受けることができる専門の施設です。

自動車祈祷殿の特徴

- 人車一体の祈祷: 車だけでなく、運転する人や同乗者の安全も一緒に祈願していただけます。

- お祓い: 高尾山の山伏による本格的なお祓いを受けることができます。

- 各種車両に対応: 自家用車はもちろん、バス、トラック、オートバイ、工事車両、自転車など、様々な車両が祈祷の対象となります。

- 麓に位置しアクセス便利: 山頂の薬王院本堂まで登る必要がないため、気軽に立ち寄ることができます。

- 駐車場完備: 祈祷殿には駐車場が併設されているので、車でのアクセスも安心です(有料)。

自動車祈祷殿の場所

自動車祈祷殿の場所は以下の地図のとおりです。

交通安全祈祷の流れ

- 受付: 自動車祈祷殿の受付にて、祈祷の申し込みを行います。申込書に必要事項を記入し、祈祷料をお納めします(3,000円から)。

- 待機: 受付後、指示に従い車に乗ったまま待ちます。

- 祈祷: 時間になると、山伏によるお祓いと交通安全の祈祷が厳かに行われます。

- 御札・お守りの授与: 祈祷後、交通安全の御札やお守りが授与されます。

祈祷時間

- 午前: 9:00、9:45、10:30、11:15、12:00

- 午後: 13:00、13:45、14:30、15:15、16:00

※受付は各祈祷時間の5分前までです。 ※正月期間など、特別時間となる場合がありますので、事前にご確認ください。 ※予約は基本的に不要ですが、複数台で祈祷を希望する場合は事前にFAXでの申し込みが可能です。

高尾山薬王院の祈祷殿駐車場

高尾山薬王院には、祈祷を受けに来た参拝者専用の駐車場が用意されています。ただし、駐車場の台数には限りがあり、特に週末や祝日、行事のある日などは混雑が予想されます。

駐車場の場所

薬王院の祈祷殿駐車場は、高尾山中腹、薬王院の比較的近くに位置しています。ケーブルカー高尾山駅、またはリフト山上駅から徒歩でアクセス可能です。具体的な場所は、薬王院の公式サイトや周辺の案内看板で確認することができます。

駐車場の利用条件

この駐車場は、原則として薬王院で祈祷を受ける方専用の駐車場です。祈祷を受けない方の利用はご遠慮ください。

駐車場の料金

駐車料金は、通常、祈祷料に含まれている場合や、別途料金が発生する場合があります。事前に薬王院に確認することをおすすめします。

駐車場の台数

駐車場の台数は、それほど多くありません。そのため、満車の場合は駐車できないことがあります。特に、紅葉シーズンや初詣などの繁忙期は、早めの時間帯に到着するか、公共交通機関の利用を検討することをおすすめします。

駐車場を利用する際の注意点

- 駐車場内では、係員の指示に従い、安全運転を心がけてください。

- 貴重品は車内に放置せず、必ず身につけてください。

- 駐車スペース以外への駐車は絶対にやめてください。

- 長時間の駐車はご遠慮ください。

- 駐車場内での事故やトラブルについては、薬王院は一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

公共交通機関の利用

高尾山へのアクセスは、京王線高尾山口駅からケーブルカーやリフトを利用するのが一般的です。特に、週末や祝日など、駐車場が混雑する可能性が高い日は、公共交通機関の利用を強くおすすめします。高尾山口駅周辺には、民間の駐車場もいくつかありますが、こちらも混雑することがあります。

高尾山薬王院の祈祷殿駐車場は、祈祷を受ける方にとっては大変便利な施設ですが、台数に限りがあるため、混雑する時期や時間帯には注意が必要です。可能な限り公共交通機関を利用するか、時間に余裕を持って訪れることをおすすめします。事前に薬王院に駐車場の状況を確認しておくと良いでしょう。

高尾山薬王院のアクセス・行き方

高尾山薬王院へのアクセス方法は、主に電車とケーブルカー・リフト、または徒歩(登山)となります。ご自身の体力や目的に合わせて最適な方法を選びましょう。

電車でのアクセス

- 京王線: 新宿駅から京王線特急で約50分、「高尾山口駅」下車。

- JR中央線: 新宿駅からJR中央線快速で約50分、「高尾駅」で京王線に乗り換え(約3分)、「高尾山口駅」下車。

高尾山口駅からは、ケーブルカー・リフト乗り場まで徒歩約5分です。

ケーブルカー・リフトでのアクセス

高尾山口駅からケーブルカーまたはリフトを利用すると、中腹の高尾山駅またはリフト山上駅まで約6分で到着します。

- 高尾山ケーブルカー

標高差約271mを約6分で結びます。最大勾配は31度18分と、日本一の急勾配を誇ります。 - 高尾山リフト

眼下に広がる自然を満喫できるオープンエアのリフトです。

ケーブルカー高尾山駅、またはリフト山上駅から薬王院までは、徒歩約15分~20分です。整備された参道を歩きます。

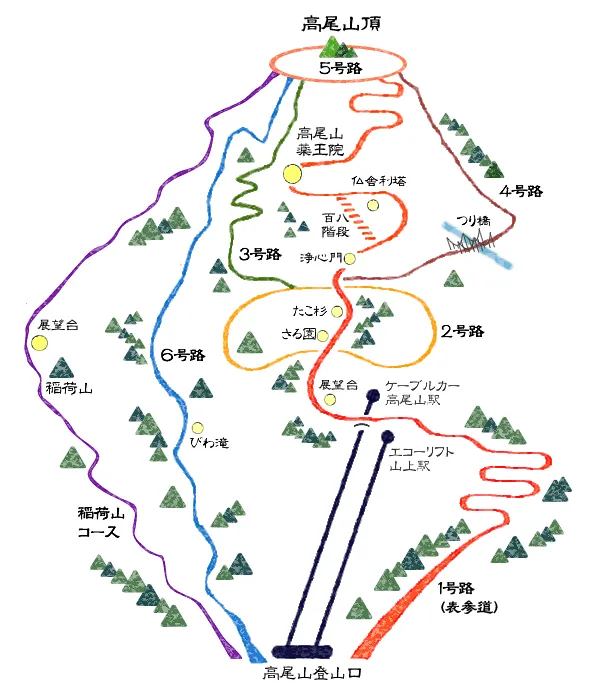

徒歩(登山)でのアクセス

高尾山には、初心者から上級者まで楽しめる複数の登山コースがあります。体力や時間に余裕のある方は、登山道を歩いて薬王院を目指すのもおすすめです。

- 1号路(表参道コース)

舗装された歩きやすい道で、薬王院や山頂を経由するメインルートです(約3.8km、徒歩約90分)。 - 2号路(霞台ループコース)

自然林の中を歩くコースで、琵琶滝を経由します(約0.9km、徒歩約40分)。 - 3号路(北斜面コース)

自然豊かな静かな道で、山野草などを楽しめます(約2.4km、徒歩約60分)。 - 4号路(吊り橋コース)

スリル満点の吊り橋を渡るコースで、自然観察路としても人気です(約1.5km、徒歩約50分)。 - 5号路(山頂ループコース)

山頂周辺を一周するコースで、展望台などがあります(約0.9km、徒歩約30分)。 - 6号路(琵琶滝コース)

沢沿いを歩くコースで、滝修行の場である琵琶滝を見学できます(約3.3km、徒歩約80分)。 - 稲荷山コース

急な階段が続く健脚向けのコースで、展望台からの眺めが素晴らしいです(約3.1km、徒歩約90分)。

どのコースを選んでも、薬王院へ行くことができます。ご自身の体力や時間に合ったコースを選びましょう。

高尾山薬王院までの道順(ケーブルカー・リフト山上駅からの場合)

- ケーブルカー高尾山駅、またはリフト山上駅を降りたら、案内に従って薬王院方面へ進みます。

- 少し歩くと、土産物店などが並ぶ賑やかな通りに出ます。

- さらに進むと、浄心門という門が見えてきます。

- 浄心門をくぐり、階段を上ると、飯縄権現道と呼ばれる参道に出ます。

- 飯縄権現道をしばらく歩くと、左手に薬王院の入り口が見えてきます。

- 階段を上り、仁王門をくぐると、薬王院の境内に入ります。

注意点:

- 高尾山は標高の高い場所にあるため、天候が変わりやすいです。雨具や防寒具を忘れずに持参しましょう。

- 特に登山道は、足元が悪い場所もありますので、歩きやすい靴で訪れましょう。

- 水分や食料も忘れずに持参しましょう。

- ケーブルカー・リフトの運行時間や料金は、事前に京王電鉄の公式サイトなどで確認しておきましょう。

- 繁忙期は、ケーブルカー・リフト乗り場や登山道が混雑することがあります。時間に余裕を持って行動しましょう。

高尾山薬王院へのアクセスは、様々な方法がありますので、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選び、安全に注意して訪れてください。

高尾山薬王院の年間行事

高尾山薬王院では、年間を通して様々な行事や祭礼が執り行われます。これらの行事に参加することで、より深く薬王院の信仰や文化に触れることができます。

主な年間行事:

- 元旦護摩祈祷(1月1日)

新年の始まりにあたり、一年の開運招福、家内安全などを祈願する護摩祈祷が行われます。多くの参拝者で賑わいます。 - 節分会(2月3日)

豆まきが行われ、厄払いと福招きを祈願します。年男や年女、僧侶などが豆をまき、境内は活気に満ち溢れます。 - 春季大祭(4月)

飯縄大権現の春の例祭が行われます。様々な神事や奉納行事が行われ、高尾山全体が賑わいます。 - 花祭り(4月8日)

お釈迦様の誕生を祝う行事です。境内に花御堂が設けられ、甘茶が振る舞われます。 - 夏季大祭(8月)

飯縄大権現の夏の例祭が行われます。山岳信仰と結びついた様々な行事が行われます。 - 秋季大祭(10月)

飯縄大権現の秋の例祭が行われます。五穀豊穣や人々の幸福を感謝し、祈願する行事が行われます。 - 紅葉まつり(11月)

高尾山が最も美しい紅葉の季節を迎えるにあたり、様々なイベントが開催されます。薬王院でも、紅葉を楽しむ参拝者で賑わいます。境内や周辺の山々が赤や黄色に染まり、息をのむような美しさです。期間中には、特別拝観や紅葉ライトアップなどのイベントが催されることもあります。 - 除夜の鐘(12月31日)

一年の終わりを告げ、新たな年を迎えるにあたり、除夜の鐘が撞かれます。参拝者は、静かに鐘の音を聞きながら、一年の出来事を振り返り、新年の平和を祈ります。

その他の行事

上記以外にも、毎月のように様々な法要や祭礼、写経会、座禅会などの行事が行われています。これらの行事に参加することで、仏教の教えに触れ、心を静める貴重な体験をすることができます。

行事に参加する際の注意点

- 行事の日程や時間、内容などは、事前に薬王院の公式サイトや掲示板で確認しましょう。

- 行事によっては、参加費が必要な場合があります。

- 多くの参拝者が訪れる行事では、混雑が予想されます。時間に余裕を持って訪れましょう。

- 寺院の境内では、静粛な態度を心がけ、他の参拝者の迷惑にならないようにしましょう。

- 撮影禁止の場所や時間帯がある場合は、指示に従いましょう。

高尾山薬王院の年間行事は、日本の伝統文化や仏教の教えに触れる良い機会です。季節ごとに異なる表情を見せる高尾山を訪れ、様々な行事に参加してみてはいかがでしょうか。

高尾山薬王院の基本情報

高尾山薬王院を訪れる前に知っておくと便利な基本情報をまとめました。

【所在地】〒193-0844 東京都八王子市高尾町2177

【電話番号】042-661-1115

【拝観時間】 特に定めはありませんが、堂宇の開閉時間や御朱印・お守りの受付時間は通常9:00~16:00頃です。季節や行事によって変更される場合がありますので、事前にご確認ください。

【拝観料】 無料

【宗派】真言宗智山派

【本尊】飯縄大権現(いづなだいごんげん)

【創建】天平16年(744年)

【開山】行基菩薩

【中興】弘法大師(空海)

【駐車場】祈祷殿利用者専用駐車場あり(台数に限りあり)。一般参拝者は周辺の有料駐車場を利用するか、公共交通機関の利用をおすすめします。

【バリアフリー情報】

・ケーブルカー高尾山駅周辺までは比較的バリアフリー対応が進んでいます。

・薬王院の境内は階段や坂道が多く、一部バリアフリー対応が難しい場所があります。

・車椅子での参拝については、事前に薬王院に問い合わせることをおすすめします

【公式サイト】 高尾山薬王院公式サイト

【その他】

・境内には、休憩所やお手洗いがあります。

・お土産などを購入できる売店もあります。

・ペット同伴での参拝は、一部制限がある場合があります。事前にご確認ください。

・高尾山全体が自然公園に指定されており、動植物の採取や持ち出しは禁止されています。

・ゴミは必ず持ち帰りましょう。

・火気厳禁です。

高尾山薬王院は、歴史と自然に囲まれた神聖な場所です。訪れる際には、敬虔な気持ちを持ち、マナーを守って参拝しましょう。事前に基本情報を把握しておくことで、よりスムーズで充実した参拝ができるはずです。

天狗の霊峰で開運を掴む、八王子の宿予約で運気をアップ

じゃらんで高尾・八王子エリアの宿を予約、参拝前の宿泊は心にゆとりをもって祈願ができ、参拝後の宿泊なら余韻に浸りながらゆとり時間を満喫できるでしょう。

記事のまとめ

高尾山薬王院は、1200年以上の歴史を持つ霊験あらたかな古刹であり、飯縄大権現を本尊として、厄除け開運、家内安全、商売繁盛など多岐にわたるご利益があると信仰されています。その長い歴史の中で、山岳信仰と仏教が深く結びつき、独特の文化と信仰を育んできました。

境内には、力強い天狗像が安置され、高尾山と天狗の深い関わりを今に伝えています。また、修験道の霊場としても栄え、厳しい自然の中での修行を通して、多くの人々の心の拠り所となってきました。

参拝に訪れる人々は、荘厳な伽藍の中で静かに祈りを捧げ、御朱印やお守りをいただき、その御加護を願います。また、精進料理を味わい、年間を通して行われる様々な行事に参加することで、より深く薬王院の魅力に触れることができます。

高尾山薬王院へのアクセスは、電車やケーブルカー、リフトなどを利用でき、初心者から健脚者まで、誰もが気軽に訪れることができます。周辺には、金比羅神社や深沢山不動院、子安神社など、歴史とご利益のある神社仏閣も点在しており、合わせて巡るのもおすすめです。

高尾山は、単なる観光地としてだけでなく、豊かな自然、深い歴史、そして人々の信仰が息づく特別な場所です。高尾山薬王院を訪れることで、心身ともにリフレッシュし、新たな活力を得られることでしょう。ぜひ一度、天狗の棲む霊山、高尾山薬王院へ足を運んでみてください。