「神社じゃないの?」と驚かれることも多い豊川稲荷(妙厳寺)は、実は曹洞宗の寺院で、愛知県豊川市にあります。

ご本尊は、白狐に乗った「豊川ダ枳尼天(だきにてん)」で、商売繁盛・家内安全・厄除け・縁結びなど、あらゆる願いに応えてくれる存在として、全国から参拝者が訪れています。

当サイトの豊川稲荷東京別院の記事でも触れているように、豊川稲荷のご利益のパワーはすごい、願いが叶った!といった評判・口コミが絶えないようです。その本院でもある妙厳寺には、多くの伽藍、無数の狐像など見どころが満載です。

この記事では、豊川稲荷の本院ならではの歴史・信仰・見どころなどを深堀してご紹介します、本院への参拝に際して参考となれば幸いです。

豊川稲荷(妙厳寺)の由緒・歴史

愛知県豊川市にある「豊川稲荷」は、正式名称を「円福山 豊川閣 妙厳寺」とする曹洞宗の寺院です。神社のような名前ですが、仏教寺院であり、神仏習合の信仰形態を色濃く残す全国でも稀有な霊場です。

創建は嘉吉元年(1441年)、開山は東海義易禅師。寺の本尊は十一面千手観音ですが、鎮守として祀られている「豊川ダ枳尼天(とよかわだきにしんてん)」が、豊川稲荷の名の由来です。白狐に乗り稲穂を担ぐ姿で知られるこの尊天は、インド由来の仏教の女神「荼枳尼天」が日本の稲荷信仰と融合した存在で、商売繁盛・家内安全・厄除けなど多くの願いに応える神仏として信仰されています。

この尊天は、鎌倉時代の高僧・寒巌義尹が宋からの帰途に白狐に乗った姿を感得し、自ら像を刻んで守護神としたという霊験譚に由来します。妙厳寺創建の際には、その像が山門の鎮守として祀られ、現在の信仰の礎となりました。

戦国時代には今川義元や徳川家康などの武将が信仰し、江戸時代には庶民の間でも広まりました。文政11年(1828年)には東京別院が創建され、全国に信仰が広がります。明治の神仏分離令の際も、仏教由来の尊天であることが認められ、寺院としての信仰を守り抜きました。

現在では年間約500万人が参拝に訪れ、日本三大稲荷の一つとして知られています。開山時に現れた「平八郎」と名乗る老翁の伝説や、三百一の眷属を従える霊験譚も残されており、願いに寄り添う霊場として多くの人々の心の拠り所となっています。

ご本尊と鎮守、平八郎稲荷について

ご本尊:十一面千手観音菩薩

豊川稲荷(妙厳寺)の本尊は、十一面千手観音菩薩です。千の手と十一の顔を持つ観音様で、あらゆる方向に目を配り、無数の手で衆生を救済するという、究極の慈悲を象徴する仏です。

十一の顔は、怒り・哀しみ・喜びなど多様な感情を表し、すべての人の苦しみに寄り添う存在として信仰されています。

十一面千手観音菩薩のご利益

ご利益としては、厄除け・病気平癒・心願成就が中心で、人生の節目や困難な状況にある人々が祈願に訪れます。妙厳寺では、ダ枳尼天の華やかさに目が行きがちですが、静かに本堂に鎮座するこの観音菩薩こそが、寺院としての根幹を支える存在です。

鎮守:豊川ダ枳尼天(だきにてん)

豊川稲荷(妙厳寺)の鎮守として祀られるのが、豊川ダ枳尼天です。インド由来の仏教護法神で、元は恐ろしい夜叉のような存在でしたが、仏教に取り入れられる過程で慈悲深い女神へと変容しました。日本では稲荷信仰と融合し、白狐に乗り、稲穂と宝珠を持つ姿で表されます。

豊川ダ枳尼天のご利益

この尊天は、商売繁盛・金運上昇・家内安全・心願成就など、現世利益に特化した霊験を持ち、特に商人や経営者からの信仰が厚いです。真言「オン シラバッタ ニリ ウン ソワカ」を唱えることで願意が届くとされ、参拝者は本殿で手を合わせながら心の中で唱えることが多いです。

平八郎稲荷と三百一の眷属

妙厳寺創建時、開祖の東海義易禅師(とうかいぎえきぜんし)のもとに現れた「平八郎」と名乗る老翁の伝説が残されています。彼は「一つの釜で何百人もの食事をまかなえる」と語り、神通力を持つ存在として尊敬されました。彼は「私には三百一の眷属がいる。どんな願いも叶える」と言い残し、寺の守護神として祀られるようになります。

平八郎稲荷のご利益

現在も本殿奥にはその釜が安置されており、平八郎稲荷として信仰されています。年2回の大祭では、三百一の眷属に対する供養が厳粛に執行され、願いが叶った人々が感謝の気持ちを込めて狐像を奉納する「霊狐塚」も、信仰の可視化として非常に象徴的です。

すごいご利益といった口コミ

十一面千手観音菩薩による病気平癒や心願成就、ダ枳尼眞天による商売繁盛・金運上昇や家内安全といったご利益がすごいと評判です。

病気平癒の口コミ

- 母の持病が安定した

「参拝後から体調が落ち着き、病院の数値も改善。千手観音の慈悲を感じた」 - 術後の回復が早かった

「手術の成功祈願をしたところ、医師も驚くほどの回復スピードだった」 - 精神的な不調が改善

「霊狐塚で祈った後、気分が晴れやすくなり、日常生活が楽になった」

心願成就の口コミ

- 資格試験に合格

「千本幟に願いを書いて奉納。毎日祈った結果、念願の合格を果たした」 - 恋人との復縁が叶った

「奥の院で静かに祈った後、突然連絡が来て再会できた」 - 長年の夢だった店舗開業が実現

「資金調達や物件探しがスムーズに進み、開業できた」

商売繁盛の口コミ

- 売上が前年比150%に

「毎年初詣で祈願しているが、今年は特に商談が次々と決まった」 - 新規顧客が急増

「参拝後、SNS経由で問い合わせが増え、集客に成功」 - 取引先との関係が改善

「商談がスムーズに進み、契約更新につながった」

金運上昇の口コミ

- 臨時収入が続いた

「副業の依頼が増え、思わぬ収入が入った」

宝くじが当選した

「大黒堂で“おさすり大黒天”をなでた後、数万円の当選」 - 事業資金の融資が通った

「銀行との交渉がスムーズに進み、希望額で融資が決定」

家内安全の口コミ

- 夫婦関係が改善

「喧嘩が絶えなかったのに、参拝後は自然と会話が増えた - 子どもの反抗期が落ち着いた

「家族で参拝した後、子どもが素直になった」 - 家庭内の空気が穏やかになった

「霊狐塚で家族の平穏を願ったら、自然と笑顔が増えた」

これらの口コミは、あくまで個人の体験に基づくもので、すべての人に同じ効果があるとは限りませんが、多くの人がご利益を実感しているといえるでしょう。

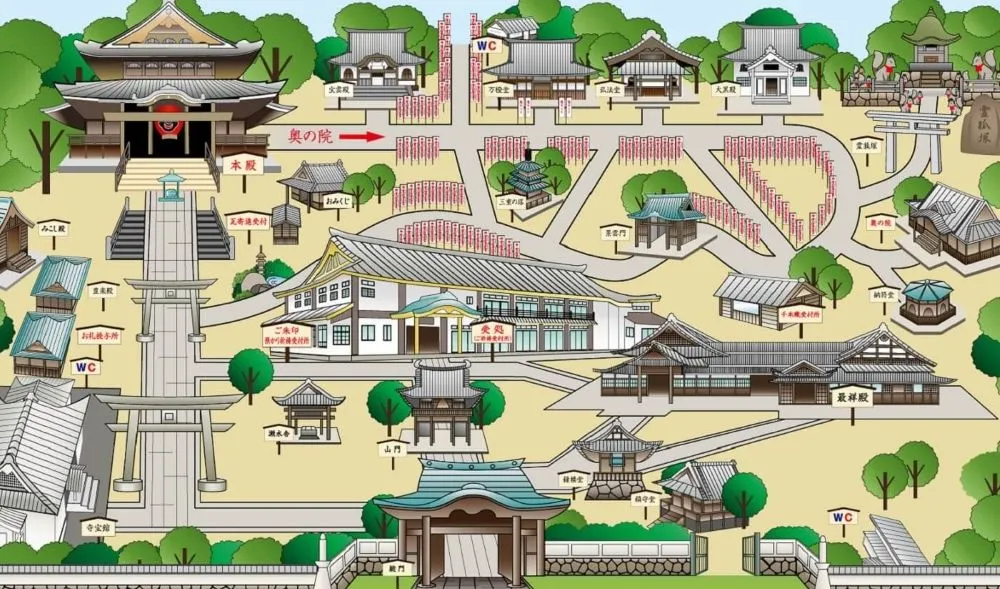

豊川稲荷(妙厳寺)の見どころ

東海地方で有名な霊場、妙嚴寺は、広さ12.73ha(三万千百五十一坪)を誇り、境内には整然と配置された堂塔伽藍が大小合わせて九十余棟存在しています。

ここでは、以下に主要伽藍、見どころを紹介します。

総門

欅の一枚板で造られた総門

総門は創建から214年後の明暦2年(1656年)に一度改装されました。現在の門は明治17年(1884年)4月、29世黙童禅師によって上棟改築されたものです。

門扉及び両袖の扉は一千有余年の樹齢を重ねた高さ4.5メートル、幅1.8メートル、厚さ15センチメートルの欅の一枚板で、欅独特の鱗のような木目(如輪目)は類い稀な木材として専門家に知られています。屋根は銅板鱗葺きで、また諸処に使用されている唐金手彫の金具は、優れた技法を示しています。頭上に祀られている※十六羅漢は、名匠で諏訪ノ和四郎その他名工の合作といわれています。

※十六羅漢(じゅうろくらかん):

仏教の修行を完成して悟りに達した聖者の「羅漢」のうち、釈迦の入滅後も長くこの世に留まり、仏法の守護と衆生を導くことを釈迦から託されたとされる16人の尊者を指します。

法堂(はっとう)

法堂は修行僧が仏法の教えを学ぶための場所

現在の法堂は、令和に入り再建されたものです。

旧法堂は、天保年間(1831年〜1845年)に再建されたもので、今川義元公の寄進による山門に次いで歴史ある堂宇でした。約250年もの長きにわたり、ご本尊・十一面千手観音菩薩を守ってきましたが、老朽化により地震などによる倒壊の危険性が指摘され、新たに再建されました。再建に際して、新しいより大きなご本尊の千手観世音菩薩が迎えられ、今までの十一面千手観音菩薩は「胎内仏」として祀られています。

鐘楼堂

昭和12年に寄進された鐘楼堂

大本殿の落慶(完成)を祝うために、昭和12年に浜松市太々講からの寄進によって建てられたもので、総欅材で作られています。天井から吊るされた梵鐘は、戦時中に軍需物資として供出されてしまい、終戦までその音を聞くことができませんでしたが、終戦後に戦没者の慰霊と世界平和、人類の福祉を祈るために鋳造されました。

朝夕に鳴らされるその音は、4キロ以上の距離まで響き渡るとされています。その音はしばしば「除夜の鐘」として、NHKの「ゆく年くる年」を通じて全国に放送されたこともあります(2005年~2006年、2009年~2010年)。

山門

今川義元公が寄進した山門

天文5年(1536年)に今川義元公が寄進した建物で、当山に現存する中で最も古い建物であり、唯一の丸瓦葺きの屋根を持っています。寛政5年(1792年)に修理され、さらに昭和29年の春には名古屋かなえ講の協賛により大規模な修理が行われました。

左右にある阿吽の仁王像は、昭和41年に熱心な信者によって寄進されたものです。

最祥殿

最祥殿の内部は四百畳敷き

昭和4年に完成したこの建物は、総檜造りで、間口は十三間(23.6メートル)、奥行は二十六間(47.27メートル)という日本式の大きな建築物です。

内部は四百畳敷きで、講中や団体などの信者約千人以上を収容できる大座敷となっています。正面には、当山二十九世黙童禅師の揮毫による「此處最吉祥」の大額が掲げられており、このためこの建物は「最祥殿」と呼ばれています。

瑞祥殿

客殿として機能する瑞祥殿

「瑞祥殿」は、2016年に約100年ぶりに新築された客殿です。鉄骨2階建て・延床面積約2928㎡で、柱にはヒノキ材も多用し、バリアフリー設計が施されている。1階には祈祷受付所、2階には多目的ホールや研修室があり、秋季大祭から利用開始予定。宿泊も可能で、災害時には避難所としての機能も期待されています。

大本殿

昭和5年に再建された大本殿

明治・大正・昭和の三代にわたる住職の願いによって建設が進められ、昭和5年(1930年)春に竣工し、落慶大開帳が行われました。大本殿の奥には、仏教の守護神である吒枳尼真天が祀られており、商売繁盛や家内安全のご利益で知られています(本尊の十一面千手観音菩薩は法堂に安置)。建物は総欅造りで、荘厳な三方向拝の構造で、信仰の中心として多くの参拝者を迎えています。

万堂

万堂は坐禅に励む道場としての役割も担っている

万堂は、万燈堂(禅堂)とも呼ばれており、文久3年(1863年)に建立された霊堂で、間口約20メートル、奥行約14.5メートルの堂々たる構造です。その名の通り、参拝者が信仰の証として一燈から万燈までを献灯し、供養の心を捧げる場として親しまれています。正面には、豊臣秀吉の念持仏とされる不動明王と文殊菩薩が祀られており、戦後には内部が僧堂へと改築され、修行僧が坐禅に励む道場としての役割も担っています。

弘法堂

弘法大師(空海)の御自作の像が安置されている

昭和5年(1930年)春に改築された建物です。弘法大師(空海)の御自作(自分で作られたもの)と伝えられる像が祀られており、学業成就や知恵授かりを願う参拝者に親しまれています。

大黒堂

金運や商売繁盛のご利益がある大黒天が祀られている

豊川稲荷の大黒堂は、土蔵造りの堅牢な建築が特徴で、金運や商売繁盛のご利益を授ける大黒天が祀られています。堂前には「おさすり大黒天」と呼ばれる2体の像があり、参拝者は「オン・マカキャラヤ・ソワカ」という真言を唱えながら像を撫でることで、広大無辺の仏のご利益を授かるとされています。大黒天は七福神の一柱として財運・福徳の象徴であり、豊川稲荷の商売繁盛の信仰と深く結びついているため、個人から企業参拝者にも広く支持されています。

景雲門

景雲門は、もとは旧奥の院の拝殿だった

景雲門は、豊川稲荷の旧奥の院拝殿として安政5年に建立され、昭和5年に現在地へ移築されました。入母屋造り・唐破風付きの八脚門で、彫刻の名匠・諏訪ノ和四郎による精緻な彫刻が施されています。唐獅子や鳳凰、龍などの彫刻が門全体を彩り、文化財としても高い価値があります。

奥の院

奥の院は、旧本殿の拝殿を移築した霊殿

豊川稲荷の奥の院は、文化11年(1814年)に建立された旧本殿の拝殿を移築した霊殿で、春秋の祭典が行われる重要な祈りの場です。名匠・諏訪ノ和四郎による精緻な彫刻が随所に施されており、芸術的価値も高い建築です。

霊狐塚

福徳・金運・諸願成就の象徴でもある霊狐塚

霊狐塚(れいこづか)は、豊川稲荷の境内奥にある霊域で、願いが叶った参拝者が御礼として奉納した白狐像が約1,000体以上並ぶ壮観な場所です。狐像は一体ずつ表情や持ち物が異なり、眷属としての個性と祈りの深さを感じさせます。

もともとは狐像を祀るためだけの場でしたが、現在では福徳・金運・諸願成就の象徴として信仰を集めています。

千本幟

参道にずらっと並ぶ千本幟

千本幟(せんぼんのぼり)は、参道にずらりと並ぶ奉納旗で、全国の参拝者が願いを込めて奉納したものです。その名の由来は「1本奉納すると1000日分の精進効果がある」とされる信仰に基づいています。幟には願い事・住所・名前を墨書し、神仏への誓願を可視化する役割を果たします。

千本幟の奉納は、奥の院正面で申し込めます、奉納料は1本2000円です。

豊川稲荷 妙厳寺のお祭り・年間行事

豊川稲荷と妙厳寺は同じ場所にある一体の宗教ですが、年間行事は「稲荷信仰」と「仏教行事」に分かれています。

豊川稲荷のお祭り・年間行事

- 初詣(1月1日〜15日)

新年の開運・商売繁盛を願って全国から参拝者が訪れる。境内は屋台や祈祷所で賑わい、年始の祈願が集中する期間。 - 初午祭(旧暦2月初午日)

稲荷神の縁日で、五穀豊穣・商売繁盛を祈る重要な祭礼。白狐の神使にちなんだ奉納や祈祷が行われる。 - 春季大祭(5月4日〜5日)

「豊年祈願祭」とも呼ばれ、五穀豊穣と地域繁栄を願う。神輿渡御や稚児行列など、華やかな神事と地域イベントが融合。 - み魂まつり(8月7日〜8日)

盆の時期に行われる慰霊祭。盆踊りや灯籠が並び、祖霊への感謝と供養を捧げる。地域住民との交流も深まる行事。 - 秋季大祭(11月第3土・日)

「鎮座祭」とも呼ばれ、豊川稲荷の神霊がこの地に鎮座したことを祝う。大提灯や白狐祭など幻想的な演出が特徴。 - 月例祭(毎月22日)

豊川ダキニ真天の御縁日。毎月定期的に祈祷が行われ、個人の願い事や感謝を捧げる場として親しまれている。

妙厳寺のお祭り・年間行事

- 祝祷諷経(1月1日)

年頭に国家安泰・万民富楽を祈願する法要。新年の始まりに仏教的な平安を願う荘厳な儀式。 - 涅槃会(2月1日〜13日)

釈迦入滅の日にちなみ、仏恩に感謝する報恩法要。涅槃図の公開なども行われることがある。 - 節分会(2月3日)

厄除けと福招きを願う法要。豆まきや祈祷が行われ、参拝者との交流も深まる行事。 - 春彼岸会(春分の日を中心とした7日間)

檀信徒の先祖供養として「観音懴法」を厳修。仏教的な死者供養の中心行事。 - 開山忌(3月29日)

妙厳寺を開いた東海義易和尚の命日に行われる報恩供養。近隣寺院も参列する格式高い法要。 - 釈尊降誕会(4月8日)

釈迦の誕生を祝う「花まつり」。甘茶をかける儀式など、仏教文化を体験できる行事。 - 施食会(8月1日〜15日)

無縁仏や餓鬼への供養を行う法要。檀信徒の施しの心を形にする仏教的実践。 - 秋彼岸会(秋分の日を中心とした7日間)

春彼岸と同様、先祖供養の法要。季節の節目に心を整える行事。 - 高祖忌(9月29日)

曹洞宗の開祖・道元禅師を讃える報恩法要。宗派の精神的支柱を顕彰する場。 - 達磨忌(10月5日)

禅宗の祖・達磨大師を讃える法要。禅の教えと精神性を再確認する行事。 - 佛舎利供養(12月6日〜10日)

釈迦の遺骨(舎利)を供養する法要。仏教の根源的な信仰対象への敬意を表す。 - 成道会(12月8日)

釈迦が悟りを開いた日を記念する報恩法要。仏教の核心に触れる厳粛な儀式。

豊川稲荷 妙厳寺の基本情報

【開門時間】午前5時~午後6時(御祈祷受付:午前8時~午後2時30分)

【住所】愛知県豊川市豊川町1番地

【電話番号】0533-85-2030

(電話受付:午前9時~午後5時)

【ご本尊・お祀りしている神様】

・ご本尊:十一面千手観音菩薩(じゅういちめんせんじゅかんのんぼさつ)

・鎮守:豊川吒枳尼眞天(とよかわだきにしんてん)

・大聖不動明王(だいしょうふどうみょうおう)

・長寿薬師如来(ちょうじゅやくしにょらい)

・弘法大師(こうぼうだいし)

・大黒天(だいこくてん)

・弁財天(べんざいてん)

【ご利益】

・商売繁盛

・家内安全

・福徳開運

・金運上昇

・無病息災

・延命長寿

・病気平癒

・良縁成就

・子宝安産

・立身出世

・災難除け

【公式サイト】https://www.toyokawainari.jp/

大駐車場

参拝者専用の大駐車場

入口に「豊川稲荷 大駐車場」という大きな立て看板があるのでわかりやすいです。

- 所在地:愛知県豊川市幸町46(豊川稲荷まで徒歩約5分)

- 収容台数:約460台(青空・平地駐車場)

- 営業時間:午前8時〜午後5時(出庫は24時間可能)

- 駐車料金:

・普通車:600円

・バイク:300円

・マイクロバス・大型バス:1,100円 - 支払い方法:現金のみ(千円札対応、つり銭に注意)

特記事項:御祈祷を受けた参拝者は駐車料金が無料になります。

アクセス・最寄駅

最寄駅からのルート

【最寄駅】

- JR豊川駅 西口から徒歩約6分

- 名鉄豊川線 豊川稲荷駅から徒歩約6分

【徒歩ルート】

各駅から総門までのルートです。

豊川閣で商売繁盛を誓う。三河の宿を予約

楽天トラベルで愛知・豊川エリアの宿を予約。

記事のまとめ

豊川稲荷 妙厳寺は、室町時代に創建された曹洞宗の名刹であり、ご本尊・十一面千手観音菩薩と鎮守・豊川吒枳尼真天を祀る神仏習合の霊場です。

大本殿の荘厳な佇まいをはじめ、奥の院や霊狐塚など見どころも豊富で、商売繁盛や家内安全など多彩なご利益を求め、多くの参拝者が訪れています。

この記事が、豊川稲荷 妙厳寺の魅力を知るきっかけとなり、あなたの参拝へとつながることを願っています。

豊川稲荷 妙厳寺の別院である「豊川稲荷東京別院」の詳細は以下の記事がおすすめです。