東京・世田谷の閑静な住宅街にひっそりと佇む「豪徳寺」は、招き猫発祥の寺として国内外から多くの参拝者が訪れる癒しのスポットです。

井伊家の菩提寺としての格式ある歴史と、右手を挙げた白猫が並ぶ「招福殿」のユニークな文化。さらに御朱印や写経などの体験も充実しており、心静まる時間を求める人々に人気を集めています。

本記事では、豪徳寺の歴史・ご利益・見どころを余すことなく紹介し、アクセス情報や周辺グルメまで網羅。世田谷散策の一日旅にぴったりの完全ガイドです。

お寺の歴史と由緒

豪徳寺は室町時代の後期、文明12年(1480年頃)に創建されたとされる古い寺院です。

当初は「弘徳院」と名付けられていましたが、江戸時代に彦根藩・井伊家の菩提寺として整備され、現在の「豪徳寺」としての姿が形成されました。

特に注目すべきは、招き猫の発祥にまつわる伝説です。

ある日、井伊直孝公が寺の前を通りかかった際、白猫が手招きをするように導いたため、雷雨を避けることができたという逸話が残っています。

この出来事をきっかけに、井伊直孝公は寺に深く帰依し、寺は再建・拡張され、井伊家の墓所としても整備されました。

この物語は、現在の「招き猫文化」の源流となっており、国内外から多くの参拝者が訪れています。

なぜ、招き猫?

豪徳寺は、招き猫の発祥地とされているお寺です。

境内には数千体の招き猫が奉納されており、その光景は素晴らしいです。

では、なぜこの寺で「福を招く猫」が誕生したのでしょうか。

招き猫の発祥の由来

豪徳寺で招き猫が誕生した理由を知るためには、まず「招き猫伝説」を理解する必要があります。

江戸時代初期のことです。彦根藩の藩主、井伊直孝公が鷹狩りからの帰り道、現在の豪徳寺の近くで突然の雷雨に遭遇しそうになりました。道端に佇む一匹の白猫が手招きするのを見た直孝公は、その猫に興味を持ち、導かれるままに寺へと足を運びました。

その頃、空は黒雲に覆われ、雷鳴が轟き始めましたが、直孝公は寺の中で雨を避けることができただけでなく、住職との会話を通じて心安らぐひとときを過ごしたと伝えられています。

この猫の「福を呼ぶしぐさ」に感銘を受けた直孝公は、豪徳寺を井伊家の菩提寺として再興しました。白猫は「福を招く守り猫」として人々に崇められるようになり、やがて「招き猫」の文化が広がっていきました。

豪徳寺の招き猫の特徴

一般的に招き猫は、右手を上げている場合は「金運・財運」を招き、左手を上げている場合は「人(客)」を招く意味がありますが、豪徳寺の招き猫には以下の特徴があります。

右手を挙げ、小判を持っていない白猫

豪徳寺の招き猫は、右手を掲げて福を招く、金運・財運を招く存在です。しかし、一般的に金運・財運を呼び込む招き猫は小判を持っていますが、豪徳寺の招き猫は小判を持っていません。その理由は、単に金運・財運を与えるのではなく、「チャンス」を与える存在であり、「福を直接もらうのではなく、チャンスを授かり、それを活かすことが大切」という教えが込められているのです。願いが叶った後に奉納する習慣もあり、境内には大小さまざまな招き猫が並び、訪れる人々の願いと感謝が形となって現れています。

豪徳寺のご利益

ご本尊の特徴とご利益

豪徳寺のご本尊は「釈迦如来(しゃかにょらい)」です。

釈迦如来は仏教の開祖である釈迦牟尼仏として知られ、人々に悟りへの道を示す存在です。

豪徳寺では、釈迦如来を中心に、阿弥陀如来や弥勒菩薩などの仏像も安置されており、過去・現在・未来の三世にわたる救済を象徴しています。

豪徳寺の三世仏の特徴

| 仏名 | 三世 | 役割・特徴 |

|---|---|---|

| 釈迦如来 | 過去仏 | 現世で教えを説き、悟りへ導く |

| 阿弥陀如来 | 現在仏 | 念仏による救済、極楽往生 |

| 弥勒菩薩 | 未来仏 | 希望と再生、未来の仏としての約束 |

この三世仏(さんぜほとけ)が一堂に祀られているため、参拝者は「過去を悔い、現在を正し、未来に希望を持つ」という三世にわたる祈りを捧げることができます。

釈迦如来(しゃかにょらい)のご利益

- 心の安定と平穏

- 正しい道への導き

- 精神的成長と智慧の向上

三世の「過去の仏」であり、人が過去の因果を見つめ、智慧によって迷いを断ち切れるように導き救済される。過去の行いが現在を形作るという「三世因果」の教えの起点となっている仏です。

阿弥陀如来(あみだにょらい)のご利益

- 極楽往生の願い成就

- 現生での安心と救済

- 家族の安寧と幸福

三世の「現在の仏」であり、念仏によって現世の苦しみから救い、極楽浄土へ導く仏。今この瞬間に救いをもたらす仏として、現世の安心・心願成就を司っているとされています。

弥勒菩薩(みろくぼさつ)のご利益

- 希望と再生

- 招来の繁栄と安定

- 子孫繁栄や長期的な願望の成就

三世の「未来の仏」であり、釈迦入滅後56億7千万年後に仏となり、苦しむ衆生を救済する未来仏。現在は兜率天で修行中で、弥勒菩薩を信仰すれば死後その天界に生まれ変わり、来世の安寧と救いが約束されるとされています。

招き猫とご利益

- 金運・財運の向上

- 商売繫盛

- 家内安全

- 良縁成就

豪徳寺は「招き猫の発祥地」として知られており、境内には「招福殿」が存在し、招福観音(招福観世音菩薩)が祀られています。この観音様の眷属とされる「招福猫児(まねぎねこ)」は、右手を挙げた白猫の姿をしており、金運や商売繁盛、家内安全、良縁成就などのご利益があるとされています。

さらに、招き猫の色にはそれぞれ以下の意味があるとされています。

- 白: 開運招福

- 黒: 厄除け・黒字祈願、

- 赤: 病除け

- ピンク: 恋愛成就

- 金: 財運向上や一攫千金など

宗派

豪徳寺は、曹洞宗(そうとうしゅう)に属する禅宗寺院です。

曹洞宗は、鎌倉時代に道元禅師によって日本に伝えられた宗派で、「只管打坐(しかんたざ)」という教えを重んじます。

これは、ひたすら座禅に打ち込むことで、悟りの境地に至るという実践的な教えです。

豪徳寺は、創建当初は臨済宗に属していましたが、天正12年(1584年)に曹洞宗へ改宗されました。

その後、江戸時代に井伊直孝公の帰依を受けて伽藍が整備され、現在の寺号「豪徳寺」となりました。

曹洞宗の寺院は、静寂と調和を重んじる境内構成が特徴で、豪徳寺もその例に漏れず、自然と建築が融合した美しい空間が広がっています。

他宗派と比べて儀式や教義よりも「日常の中にある修行」を重視する点が、曹洞宗の魅力です。

豪徳寺では、写経や座禅などの体験を通じて、曹洞宗の教えに触れることができるのも大きな特徴です。

境内の見どころ

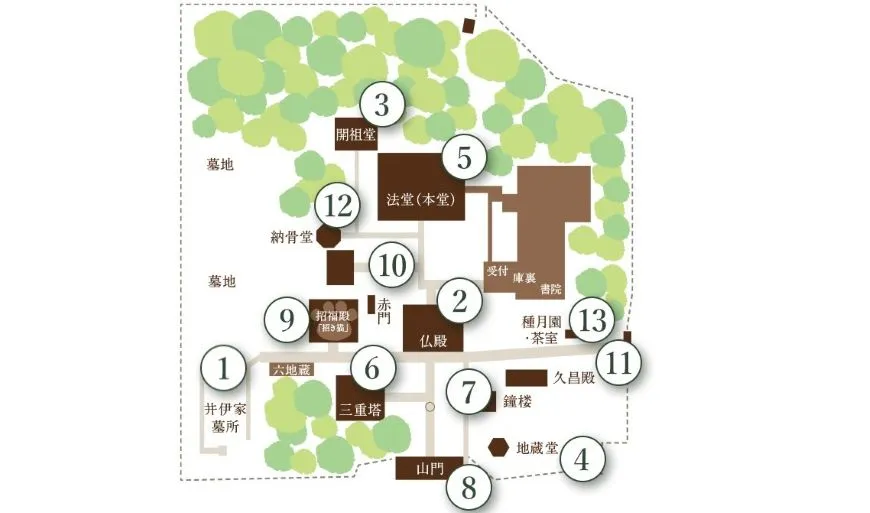

境内図

出典:豪徳寺公式サイト

豪徳寺の公式サイトから境内図をお借りしました。それぞれの詳細については後で説明しますが、まずは主な見どころをお伝えします。

豪徳寺の境内に入ると最初に目に飛び込んでくるのが、⑧の山門「碧雲関」です。この門は外界と聖域を分ける象徴で、くぐると空気が一変するような感覚を味わえます。

次に目を引くのが⑥の三重塔です。高さ22.5mのこの塔は平成18年に建てられた比較的新しい建物ですが、伝統的なスタイルを受け継いでおり、十二支の彫刻が施されています。その中にはねずみ(子=ね)と「猫」が一緒に描かれている遊び心もあり、訪れる人々の関心を集めています。

続いて紹介するのは②の仏殿です。延宝5年(1677年)に建立された歴史的な建物で、三世仏(釈迦如来・阿弥陀如来・弥勒菩薩)が安置されています。堂内の天井画も素晴らしく、世田谷区指定の有形文化財にもなっています。

そして豪徳寺の最大の見どころは招福殿と招福猫児奉納所です。願いが叶った人々が奉納した招き猫が、所狭しと並ぶ光景は圧巻です。その数は1,000体以上、あるいは数千体とも言われており、まさに「福を招く」パワースポットです。

ここからは、境内の見どころを参道入口から順にご紹介していきます。

豪徳寺の参道入口

東急世田谷線の「宮の坂駅」から豪徳寺の参道入口までは、徒歩で約4分です。

入口の左側には「大渓山 豪徳寺」と刻まれた古い石標が立っています。石標には水部(さんずい)の溪が使われていますが、現在の山号には「谿」が用いられています。

下の画像のとおり、裏には「明治一七年 温学仲衛禅童子考平善童子鑑造善童子菩提建之 長島作太郎」が彫られています。明治一七年(1884年)に建てられたもので、意味について明確な情報は得られませんでしたが「温厚で学問に秀でた仲衛という禅童子を偲び、その生前の行いを考え、安らかな境地に至った善き童子の菩提を願い、これを建立しました」という意味だと思われます。

石標から進むとすぐ参道の入り口の門柱が建っています

右の門柱には山号の大谿山、左の門柱には豪徳寺が彫られており、右の門柱には阿形の狛犬、左の門柱には吽形の狛犬が立っています。

参道の松並木

参道の両側に黒松の並木、まるで別世界に来たような、厳かな空気に包まれています。大きな黒松の数本は参道を包むように斜めに立っており、松のトンネルとなっている参道の並木は非常に印象的。徐々に近づく山門を見ながら豪徳寺がどんなお寺なのかと期待が膨らんでいきます。

山門

参道から最初に目に飛び込んでくるのは、立派な山門です。

山門には「碧雲関(へきうんかん)」と書かれた扁額が掲げられています。この扁額には、「俗世間と清浄な仏の世界を隔てる門」という意味が込められており、山門をくぐると空気が一変するような感覚を覚えます。

関東大震災で山門は倒壊しましたが、現在の山門は昭和初期に再建されたものです。

山門の左側には「都史跡 井伊直弼墓」と刻まれた石碑が建っており、豪徳寺が彦根藩主・井伊家の菩提寺であり、井伊直弼の墓が境内にあることを示しています。

地蔵堂

地蔵堂には「地蔵菩薩半跏像」が安置されています。地蔵菩薩は、釈迦入滅後から弥勒菩薩が現れるまでの「無仏時代」に、六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天)すべての世界で人々を救済するとされる菩薩です。

「半跏像(はんかぞう)」とは、片足を下ろして座る姿勢の仏像のこと、通常は左足を下げ、右足を台座に乗せる形が多いです。

この姿勢は、静けさと行動の両方を象徴しており、地蔵菩薩が常に人々の苦しみに寄り添い、すぐに救済に向かう準備ができていることを表しています。

手には「如意宝珠(願いを叶える宝)」と「錫杖(迷いを払う杖)」を持っており、現世と来世の両方に利益をもたらす存在として信仰されています。

三重塔

豪徳寺の三重塔は、平成18年(2006年)に建立、高さ約22.5メートル、伝統的な様式を踏襲しながらも、現代的な意匠や彫刻が随所に施されています。

塔内には釈迦如来像を中心に、迦葉尊者像、阿難尊者像、そして豪徳寺ならではの「招福猫児観音像」が安置されています。

外観には十二支の彫刻が施されており、特に「子(ねずみ)」の位置には猫とネズミが並ぶユーモラスな演出が見られるなど、細部にまで遊び心が込められています。これらの彫刻は渡辺勢力氏によるもので、精緻な技術が光ります。

春には桜、秋には紅葉と調和し、季節ごとに異なる美しさを見せるため、写真撮影スポットとしても人気です。

鐘楼

豪徳寺の鐘楼に吊るされている梵鐘は延宝7年(1679年)に名工・藤原正次によって銅で鋳造されたもので、井伊直孝の長女・亀姫(法名:掃雲院)が父の冥福を祈って豪徳寺に浄財を寄進し、伽藍整備の一環として建立されました。

鐘楼(建物)は木造の伝統的な様式で造られており、梵鐘は総高約147.5センチメートル、口径約75.0センチメートルの堂々たる姿で、世田谷区指定有形文化財(工芸品)にも登録されています。梵鐘には、豪徳寺第4世・天極秀道和尚による仏法への帰依の思いが刻まれています。

朝と夕刻には鐘が撞かれ、時を知らせるためだけではなく、その音色は参拝者の心を静め、煩悩を払う仏教的象徴としても深い意味を持ちます。

井伊家の墓所

豪徳寺にある井伊家の墓所は、江戸時代の譜代大名・彦根藩主井伊家の菩提所として知られおり国指定史跡です。

| 区分 | 埋葬者数 | 備考 |

|---|---|---|

| 藩主 | 6名 | 第2代井伊直孝〜第13代井伊直弼まで |

| 正室・側室・子息・娘 | 約200基以上 | 江戸で暮らした家族・一族 |

| 藩士 | 約90基前後 | 江戸詰めの家臣で、江戸で亡くなった者 |

正確な埋葬人数は公的資料でも明記されていませんが、世田谷区公式情報によると、藩主6名以外は「正室・側室・子息・娘、藩士など」で構成され、墓石は合計303基に達するとの記載があります。

墓石の配置は格式に応じて区分されており、藩主の墓は中央や奥に、藩士の墓は北側の一角にまとまって配置されています。

豪徳寺の中興開基:井伊直孝の墓所

井伊直孝は江戸時代前期の彦根藩主で、豪徳寺の中興開基として知られています。

鷹狩りの帰途、寺の白猫に手招きされて雷雨を避けたという逸話があり、これが「招き猫伝説」の由来とされています。この出来事を機に、直孝は荒廃していた弘徳院を再興し、井伊家の菩提寺としました。彼の死後、法号「久昌院殿豪徳天英大居士」にちなみ寺名は「豪徳寺」と改められました。

仏殿

豪徳寺の仏殿は、延宝5年(1677年)に建立。井伊直孝の娘・掃雲院(亀姫)が父の菩提を弔うために寄進したもので(鐘楼も亀姫が寄進)、黄檗宗(おうばくしゅう)の建築様式が随所に見られる点が大きな特徴で、掃雲院が黄檗宗の僧に帰依していたことに由来しています。

建物の構造は、桁行5間(約17.7メートル)、梁間6間(約15.8メートル)で、一重裳階付入母屋造(ひとえもこしつきいりもやづくり)。屋根は瓦棒銅板葺で、重厚かつ優美な佇まいを見せています。

内部は非公開ですが、仏殿正面には「弎世佛(さんぜぶつ)」という扁額が掲げられており、現在・過去・未来の三世を象徴する釈迦如来坐像、阿弥陀如来坐像、弥勒菩薩坐像などが並び、いずれも仏師・松雲元慶による作とされています。

平成2年(1990年)には、世田谷区指定有形文化財(建造物)に登録され、その文化的価値が高く評価されています。

招福殿(招き猫)

「招福殿」は、福を招いた猫を祀るために建立された特別なお堂であり、豪徳寺の象徴的存在です。招福殿は昭和7年(1932年)に建立され、令和4年(2022年)には改修工事が完了し、より美しく整えられました。堂内には「招福観音菩薩立像」が安置されており、家内安全、商売繁盛、開運招福などのご利益があるとされています。招福殿の門前には「招福猫児像」が置かれていて参拝者を出迎えてくれます。

招福猫児奉納所

招福殿の隣には「招福猫児奉納所」があり、願いが叶った人々が感謝の気持ちを込めて奉納した夥しい数の招き猫が置かれています。参拝者は寺務所で招き猫を購入し、願掛けを行った後、願いが成就した際にこの奉納所へと納めます。奉納された大小さまざまな招き猫がずらりと並び、その数は数千体とも言われています。

豪徳寺の招き猫は右手を上げ、小判を持たない白猫で、これは「富を与える」のではなく「富を得るチャンスを与え、自らの努力で獲得させる」存在としての哲学に基づいています。その素朴な姿は、訪れる人々の心を穏やかにし、静かに願いを託す場としての魅力を放っています。

中央の石碑は「招福観音」です。石碑には「如是畜生 慈善提心」が刻まれています。

これは、仏教の梵網経(ぼんもんきょう)などに由来する「汝是畜生 発菩提心(お前は畜生(動物)であるけれども、悟りを求める心を起こしなさい)」とほぼ同じ意味です。私見ですが、「如是畜生 慈善提心」は招福観音が猫に対して「お前は畜生(動物)だけれども、人々に慈善を施し、そして、悟りも求めなさい」と言っているのではないか、と考えています。

この時も「招福猫児奉納所」は大勢のインバウンド観光客で賑わっていました。

赤門

豪徳寺の「赤門」は、江戸時代に井伊家の上屋敷(江戸屋敷)に設けられていた長屋門を移築したもので、寺院の歴史と井伊家の深い関係性を象徴する重要な建造物です。

赤門の構造は、武家屋敷の格式を感じさせる重厚な造りで、朱色に塗られた門扉が印象的です。その色彩は、加賀藩前田家の赤門などと同様に、江戸時代の大名屋敷の建築様式を今に伝える貴重な遺構です。

法堂(本堂)

昭和42年(1967年)に鉄筋コンクリート造で新築された法堂はの内部には、聖観世音菩薩立像、文殊菩薩坐像、普賢菩薩座像、地蔵菩薩立像が安置されており、荘厳な空間が広がっています。また、寺宝として井伊直弼の肖像画(井伊直安作)も飾られており、歴史的価値の高い文化財が集約されています。法堂は、日々の読経や法要が行われる場であり、参拝者にとって精神的な拠り所となっています。

納骨堂

納骨堂は昭和12年に建立され、令和3年に改修されました。構造は耐火性に優れたRC造で、地下と地上階の間にはバリアフリー仕様のスロープが設けられており、誰でも安心して参拝できる設計です。内部は階層ごとに異なる納骨壇が配置されており、1階には弥勒菩薩像を正面に、お二人用の納骨壇が、地下1階には聖観世音菩薩像とともに永代供養壇が設けられています。中2階にはお一人用の納骨壇があり、将来の墓守に不安を抱える方にも配慮された設計です。永代供養は春・秋の彼岸会、お盆の施食会など年3回の法要で行われ、契約形態も一般納骨、永代供養、合祀と多様に用意されています。

開祖堂

平成11年(1999年)11月に落慶した開祖堂の堂内には、豪徳寺開山の宗関大和尚、中興開山四世の秀道大和尚、曹洞宗の宗祖である道元(承陽大師)、瑩山(常済大師)、聖徳太子の椅像が安置されており、さらに歴代住職や井伊家藩主の位牌も祀られています。この堂は通常非公開で、正月三が日や彼岸、お盆の時期のみ開放される特別な空間です。開祖堂は、寺の歴史と教義を体現する場として、静謐な雰囲気の中に厳かな敬意が漂っています。

授与所(寺務所)

授与所はの受付時間は、8時から15時まで。寺務所の一角にあり、豪徳寺ならではの授与品が並ぶ場所です。

特に人気なのが「招福猫児(まねきねこ)」で、大小さまざまなサイズが用意されており、参拝者は願いを込めて持ち帰り、願いが叶った際には奉納所に返納するという流れが定着しています。

今回参拝した時は、参拝者のほとんどがインバウンド観光客でした。寺務所も観光客で賑わい、ほとんどの方が招福猫児(まねきねこ)を目当てに並んでいました。

種月園・茶室

種月園は、枯山水の庭園で、関東大震災後に旧佐倉藩堀田家の江戸屋敷から譲り受けた建物とともに整備されたものです。庭園は四季折々の草木が美しく配置されており、梅や桜、牡丹、紫陽花、紅葉などが季節ごとに彩りを添えます。

茶室「無二庵」は、井伊直弼が愛した茶室を再建したものです。この茶室は、幕末の大老・井伊直弼が暗殺された後、直弼の墓守として豪徳寺に半世紀を過ごした元彦根藩士・遠城謙道の庵室として、井伊家から下賜されたものです。

久昌殿

久昌殿は写経の会や法事・法要など、さまざまな宗教行事や集まりに利用されています。2021年には葬儀ホールとしても整備され、地域の人々が大切な儀式を執り行う場として活用されています。

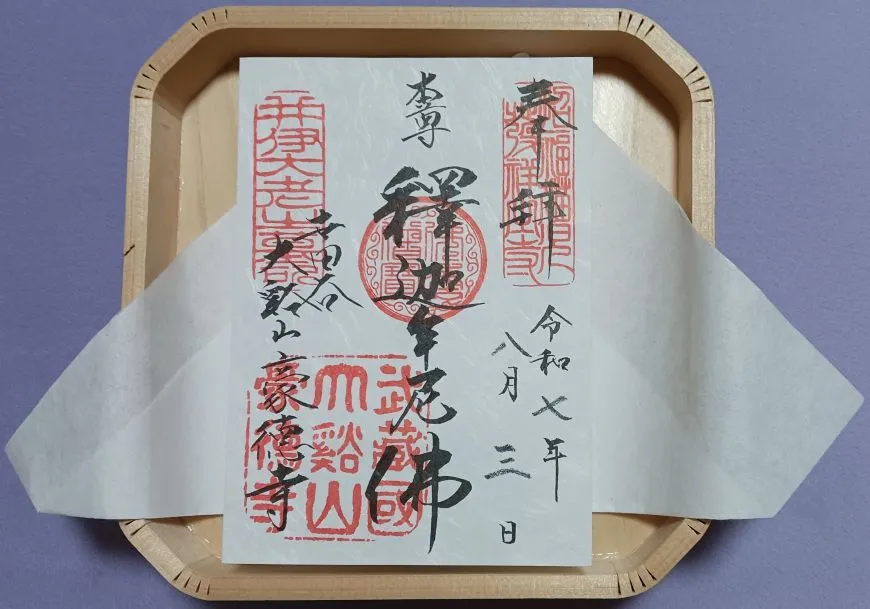

御朱印と招福猫児

参拝者に人気の御朱印。豪徳寺では「釈迦牟尼佛」の御朱印が授与されており、中央には本尊名、右上には「招福猫児発祥之地」の印、左上には「井伊大老之墓所」の印などが押された格式のあるものです。

初穂料は300円です。御朱印帳も猫の足跡がデザインされた可愛らしいもので、普通サイズと大サイズが用意されています。

そして、最も人気があるのが招福猫児の置物です。つるりとした白磁風の陶器で、サイズは10号(高さ30センチ)~3号(同10センチ)まで用意されています。初穂料は7,000円~1,000円、1人一個までとなっています。

御朱印、招福猫児の授与は寺務所受付時間(8:00〜15:00)内のみです。

年間行事とイベント

豪徳寺では、四季折々の行事や地域と連携したイベントが開催され、参拝だけでなく文化体験の場としても親しまれています。

まず、年始には初詣が行われ、招福猫児を奉納する参拝者で境内が賑わいます。除夜の鐘は一般参加も可能で、静寂の中に響く鐘の音が新年の始まりを告げます。

春には写経の会が定期的に開催され、心を整える時間として人気です。2025年は8月5日にも開催予定で、事前予約制となっています。

5月には「豪徳寺たまにゃん祭り」が開催され、地域の商店街と連動した縁日やステージイベントが行われます。

秋には「世田谷八幡宮の秋季例大祭」が近隣で開催され、神輿渡御や奉納相撲などが豪徳寺周辺を盛り上げます。

また、11月には「秋の味覚まつり」が山下商店街で開催され、豪徳寺参拝と合わせて地元グルメを楽しむ絶好の機会となっています。これらの行事は、豪徳寺が地域と共に歩む寺院であることを感じさせてくれます。

特別公開は、春と秋の彼岸やお盆の時期に行われることがあり、仏殿や開祖堂の内部を拝観できる貴重な機会となっています。訪問前には公式サイトで公開日程を確認するのがおすすめです。

写経・座禅を体験できる

豪徳寺では、仏教の教えに触れながら心を整える体験ができます。

まず人気なのが写経の会。毎月1回、第一火曜日または第二火曜日に寺務所主催で開催されています。

参加費は2,000円で、筆や用紙は寺側が用意してくれるため、初心者でも安心して取り組めます。開催日などの詳細情報は以下の豪徳寺公式サイトの「おしらせ一覧」で公表されています。静かな仏殿のそばで、無心に経文を写す時間は、まさに「心のデトックス」になるでしょう。

また、座禅体験も不定期で開催されており、曹洞宗の教え「只管打坐(しかんたざ)」に基づいた本格的な指導が受けられます。事前予約制で、公式サイトや寺務所にて申し込み可能です。

豪徳寺の基本情報

【所在地】東京都世田谷区豪徳寺2-24-7

【宗派】曹洞宗

【創建】室町時代後期(正確には西暦1480年頃とされています)か

【御本尊】釈迦如来(しゃかにょらい)

【ご利益】

・過去・現在・未来の三世にわたる救済

・金運・商売繁盛・家内安全・良縁成就など

【アクセス】東急世田谷線「宮の坂駅」より徒歩約5分/小田急線「豪徳寺駅」より徒歩約10分

アクセス・最寄駅

豪徳寺へのアクセスは、公共交通機関を使う場合、最寄り駅は東急世田谷線の「宮の坂駅」で、駅からは徒歩で約5分です。

また、小田急線の「豪徳寺駅」からも徒歩で約10〜15分で到着できますが、道が少し複雑なので、初めて訪れる方には「宮の坂駅」からのルートをおすすめします。

駐車場

車での訪問も可能で、参拝者専用の無料駐車場が境内に整備されています。

約20台分のスペースがあり、山門の右側から入って進むと右手に駐車場が見えてきます。

特に週末はお昼前には満車になることもあります(上の画像は土曜日の午前11時頃でほぼ満車です)。

招き猫の福を永遠に。世田谷の名店を予約

参拝後は食べログで世田谷線沿線の人気店を予約。

周辺情報とグルメ

豪徳寺参拝の後は、周辺の魅力的なスポットやグルメを楽しむことで、心もお腹も満たされる一日になります。

まずおすすめしたいのが、豪徳寺から徒歩約5分の世田谷八幡宮。江戸三大相撲の土俵が残る珍しい神社で、奉納相撲や力石など歴史的な見どころが満載です。

また、徒歩圏内には松陰神社や世田谷代官屋敷など、歴史好きにはたまらないスポットが点在。さらに、世田谷線沿線にはレトロな街並みが広がり、散策にもぴったりです。

グルメ面では、豪徳寺周辺には個性豊かな名店が揃っています。南チロル料理専門店の三輪亭では、郷土パスタや前菜盛り合わせが絶品。スイーツ好きには、タケノとおはぎ 世田谷本店の美しい創作おはぎや、八雲茶寮の和モダンな甘味が人気です。

寿司好きには、コスパ抜群の回転寿司スシロー 経堂店がファミリーや観光客に人気です。

お土産には、東肥軒の招き猫モチーフの和菓子(最中やサブレなど)、富永オリジナルデリカテッセンのクラフトソーセージなど、豪徳寺ならではの逸品が揃っています。

参拝とグルメ、文化体験を組み合わせた一日プランで、心に残る旅を楽しんでみてはいかがでしょうか。

この記事のまとめ

豪徳寺は、招き猫発祥の地としてのユニークな文化と、井伊家の菩提寺としての重厚な歴史が融合した、世田谷の静寂に包まれた癒しのスポットです。境内に並ぶ数千体の招き猫は、願いと感謝が形となったものであり、訪れる人々の心を穏やかにしてくれます。

御朱印や招福猫児の授与、写経や座禅などの体験も充実しており、ただの観光ではない「心の旅」ができる場所です。アクセスも良好で、周辺にはグルメや歴史スポットも点在しているため、散策と合わせて一日を満喫できます。

願いを込めて猫を持ち帰り、叶ったら奉納する、そんな「福の循環」を体験しに、ぜひ豪徳寺へ足を運んでみてください。