伏見稲荷大社は、京都府京都市伏見区に鎮座している神社です。

鮮やかな朱色の鳥居が幾重にも連なり、神秘的な空間へと誘う伏見稲荷大社。

世界的にも有名な千本鳥居の幻想的な風景は、国内外を問わず多くの人々を魅了し、年間を通して参拝者が絶えません。

商売繁盛、五穀豊穣の神様として広く信仰を集めるこの古社は、その長い歴史と豊かな自然、そして独特の景観によって、訪れる人々に深い感動を与えます。

本記事では、伏見稲荷大社の由緒と歴史、ご利益、見どころはもちろんのこと、拝観時間やアクセス方法、駐車場情報、さらには御朱印やお守りについても詳しく解説いたします。この記事を読むことで、伏見稲荷大社の魅力を余すことなく理解し、より充実した参拝体験を得ていただければ幸いです。

伏見稲荷大社の歴史・由来

伏見稲荷大社の創建は非常に古く、奈良時代の和銅4年(711年)にまで遡り、鎮座から1,300年以上の歴史を誇ります。

秦伊呂具(はたのいろぐ)という人物が、稲荷山の五つの峰に稲荷大神を祀ったのが始まりとされています。秦氏は渡来系の氏族で、養蚕や機織りの技術に長けており、その繁栄を祈願するために稲荷大神を信仰したと考えられています。

平安時代

平安時代に入ると、稲荷大神は都の守護神の一つとして、朝廷からの崇敬を受けるようになります。特に、弘仁14年(823年)には、嵯峨天皇が稲荷大神に従五位下の神階を授け、その神威は一層高まりました。

その後も稲荷大神の神階は昇進を続け、延長5年(927年)には正四位下に、そして天慶5年(942年)にはついに神階の最高位である正一位に叙せられ、稲荷大神が国家的な守護神として極めて高い地位を得ていたと言えます。

さらに、朝廷の崇敬を背景に、稲荷信仰は貴族階級を中心に広まっていき、特に、五穀豊穣の神としての信仰に加え、次第に商売繁盛や家内安全など、より庶民的な願いも託されるようになっていきました。

鎌倉時代から室町時代

鎌倉幕府を開いた源頼朝をはじめ、武士階級が稲荷大神を戦勝祈願や武運長久の神として崇敬するようになりました。これは、平安時代からの国家的な守護神としての性格に加え、武士の世においてもその霊験が期待され、武士や有力御家人による神領の寄進が行われるようになり、伏見稲荷大社の経済的な基盤が強化されました。

鎌倉時代後期から室町時代には、稲荷山の麓に下社が創建されました。これにより、稲荷信仰の中心が山全体から麓へと広がり、より多くの人々が気軽に参拝できる環境が整い、現在のような上社、中社、下社の配置の原型がこの頃に形成されたと考えられています。

また、鎌倉時代には、伏見稲荷大社の例祭である稲荷祭が盛大に行われるようになり、武士や庶民も参加し、地域の一大行事として発展したと考えられています。

江戸時代

平安時代、鎌倉時代を経て、江戸時代には稲荷信仰が全国の庶民へと急速に浸透しました。

特に、商売繁盛の神としての信仰が篤く、都市部を中心に多くの人々が伏見稲荷大社へ参拝に訪れました。

全国各地で「稲荷講」と呼ばれる信仰組織が結成され、講員たちが定期的に伏見稲荷大社へ参拝したり、地域の稲荷社を祀ったりする活動が活発に行われました。これにより、遠方の人々も伏見稲荷大社への繋がりを保ち、信仰を深めることができました。

願いが成就した人々が、感謝の証として鳥居を奉納する習慣が広く普及しました。これが、現在のような壮大な千本鳥居の景観が形成される大きな要因となりました。

奉納された鳥居には、奉納者の名前や居住地、成就した願い事などが記されるようになりました。

千本鳥居が増えるにつれて商売繁盛の神としての信仰に加え、五穀豊穣、家内安全、開運招福など、人々の様々な願いを叶える神として、稲荷大神への信仰は多様化しました。

明治時代以降

明治維新後の神仏分離令により、伏見稲荷大社は仏教的な要素を排除し、神社としての形態を明確にしました。境内から仏堂や仏像が取り除かれ、神職も神官と呼ばれるようになりました。

明治時代に定められた近代社格制度においては、伏見稲荷大社は官幣大社に列せられました。これは、国家から重要な神社として位置づけられたことを意味します。

神仏分離の影響を受けながらも、庶民の稲荷信仰は根強く続き、近代化が進む社会においても、商売繁盛や家内安全などの願いを込めて多くの人々が参拝に訪れました。

明治以降も、千本鳥居の奉納は絶えることなく続き、その独特の景観はさらに深みを増しました。また、境内の整備や保全活動も行われ、後世へと受け継がれる努力が続けられました。

第二次世界大戦後、国家神道が解体されると、伏見稲荷大社は宗教法人として独立し、自主的な運営を行うようになりました。

近年の伏見稲荷大社

近年では、伏見稲荷大社の風景が映画やアニメの舞台として登場することも増え、若い世代や海外からの注目も集めています。たとえば「五等分の花嫁」や「いなり、こんこん、恋いろは」などの風景に登場するようになってきています。

日本の文化や観光への関心が高まるにつれて、伏見稲荷大社の千本鳥居は国際的にも知られるようになりました。以前にも増してインバウンド需要が高まるにつれて、多くの外国人観光客がその幻想的な風景を求めて訪れるようになり、日本の代表的な観光名所の一つとなっています。

ご祭神

伏見稲荷大社には、五柱の神様が祀られています。

- 宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)

- 佐田彦大神(さたひこのおおかみ)

- 大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ)

- 田中大神(たなかのおおかみ)

- 四大神(しのおおかみ)

これらは「稲荷大神(いなりおおかみ)」と総称され、それぞれ異なる神徳を持つとされています。

宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)

日本神話に登場する重要な女神で、伏見稲荷大社をはじめとする全国の稲荷神社の主祭神として広く信仰されており、通称「お稲荷さん」として親しまれています。

宇迦(うか)は穀物、特に稲を表す古語「ウケ」と同源と考えられています。これは、宇迦之御魂大神が穀物の神であることを直接的に示しており、「稲に宿る神秘的な霊」や「穀物の霊」と解釈され、穀物の豊穣を司る神様であると信仰されています。

稲荷大神の中心的存在の神様で、倉稲魂命(うかのみたまのみこと)とも呼ばれ、穀物の霊が神格化されたと考えられており、以下のご利益があると信仰されています。

- 五穀豊穣

- 商売繁盛

- 家内安全

- 開運招福

その他、農業・工業・漁業など、殖産興業の守護神としても信仰されています。

「古事記」と「日本書紀」に登場しますが、宇迦之御魂大神の出自に関する記述には違いが見られます。

古事記では、須佐之男命(すさのおのみこと)と神大市比売(かむおおいちひめ)の間に生まれた神とされています。兄神に大年神(おおとしのかみ:穀物の神)がいます。

日本書紀では、 伊弉諾尊(いざなぎのみこと)と伊弉冉尊(いざなみのみこと)が飢えて気力がないときに生まれたとされています。

どちらの記述においても、穀物や食物の起源に関わる神として描かれており、神話における具体的な事績の記述は多くありませんが、人々の生活に欠かせない穀物の神として、古くから重要な神として認識されていたと考えられます。

佐田彦大神(さたひこのおおかみ)

佐田彦大神は、伏見稲荷大社の中社に祀られている神様です。記紀神話に登場する猿田彦大神(さるたひこのおおかみ)と同一の神であると考えられています。

人々の生活における様々な道を開き、安全を守護する神として崇敬されており、以下の神格を持っています。

- 道案内の神・導きの神

天照大神の孫である瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)が地上に降臨する際(天孫降臨)、高天原と地上を結ぶ天の八衢(あめのやちまた)で一行を先導したとされています。このことから、進むべき道を照らし、物事を良い方向へ導く神様として信仰されています。 - 交通安全の神・旅の神

道案内の神であることから転じて、 यात्राの安全を守る神様としても信仰されています。旅行者や交通に関わる人々からの信仰が篤いです。 - 開運の神

物事を切り開き、新たな道を拓く力を持つとされ、開運招福のご利益があります。 - 厄除けの神

強力な力で悪霊や災いを祓う神様としても信仰されています。 - 芸能の神

天孫降臨の際、猿田彦大神を迎えた天鈿女命(アメノウズメノミコト)が芸能の神であることから、猿田彦大神も芸能に関わる神として信仰されることがあります。 - 地の神・国津神

天孫降臨以前から地上にいたとされる国津神であり、土地の守護神としての側面も持ちます。

伏見稲荷大社において佐田彦大神は、主に以下のようなご利益があるとされています。

- 交通安全・道中安全

上述の通り、猿田彦大神の道案内の神としての神徳から、旅の道中などで安全を守ってくださると信仰されています。 - 開運招福

新しいことを始める際や、運を開きたい時にご利益があるとされています。 - 良縁成就

道を切り開く力は、良い縁を結ぶ力にも繋がると考えられています。 - 厄除け

災いを払い、身を守ってくださると信仰されています。

大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ)

伏見稲荷大社の上社(一ノ峰)に祀られている神様であり、日本神話においては直接的な記述は少ないものの、重要な神格を持つ女神として信仰されています。

「古事記」や「日本書紀」には直接登場しませんが、平安時代初期に成立した歴史書「古語拾遺(こごしゅうい)」には、太玉命(ふとだまのみこと)の娘として記述されています。太玉命は、天照大神が天岩戸に隠れた際に、神事を執り行った重要な神です。

「古語拾遺」によると、大宮能売大神は天岩戸から新殿に移った天照大神に侍女として仕え、宮中の平安を守る役割を担ったとされています。内侍(ないし=天皇に仕える女官)が美しい言葉を用いて君臣の間を取り持つように、調和を図る神とされています。

朝廷の神祇官で祀られた天皇守護の八神の一柱としても数えられており、古くから朝廷においても重要な女神として認識されていました。

また、伊勢神宮においては、豊受媛神(とようけひめのかみ)という食物を司る女神と同一視されることもあります。

伏見稲荷大社においては、大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ)には、以下のようなご利益があるとされています。

- 芸能上達

天照大神の侍女として、神楽などの芸能に関わったとされる天鈿女命(アメノウズメノミコト)と同一視されることもあり、芸能上達の神として信仰されています。 - 縁結び

調和を司る神であることから、良縁を結ぶご利益があるとされています。 - 福徳円満

円満な人間関係や幸福な生活をもたらすとされています。 - 商売繁盛

宇迦之御魂大神とともに、商売繁盛の神としても信仰されています。これは、市場の守護神としての性格も持つためと考えられます。 - 家内安全

宮中の平安を守った神であることから、家内安全のご利益も信仰されています。

田中大神(たなかのおおかみ)

伏見稲荷大社の中社に佐田彦大神とともに祀られている神様です。他の四柱の神々と比べると、神話における直接的な記述は少ないものの、地域に根ざした信仰の中で重要な役割を果たしてきた神様と考えられています。

田中大神は、そのお名前からも連想されるように、農業の神様として信仰されています。

「田中(たなか)」という名前は、文字通り「田の中」を意味し、田んぼや農耕地と深く結びついていることを示しており、米をはじめとする様々な穀物が豊かに実ることを祈願する神様として、以下のご利益があります。

- 五穀豊穣

農作物の豊作を守り、実り豊かな収穫をもたらすとされています。 - 家業繁栄

農業だけでなく、広く生業全体の繁栄を守護すると考えられています。 - 土地の守護

田畑を守り、土地の恵みをもたらす神様として、地域の人々から大切にされています。

『古事記』や『日本書紀』といった主要な神話書には、田中大神という名前では明確な記述は見当たりませんが、日本各地には「田中」という地名や、農業に関わる神を祀る神社が多く存在することから、古くから地域社会において、田の神、農業の神として信仰されていたと考えられます。

四大神(しのおおかみ)

伏見稲荷大社の下社に祀られている神様です。他の四柱の神々(宇迦之御魂大神、佐田彦大神、大宮能売大神、田中大神)とは異なり、特定の神名を持つのではなく、稲荷山の四ツ辻に祀られていた神々を合祀した神様です。

稲荷山は古くから神聖な山として信仰されており、山中には多くの社や祠(ほこら)が点在していました。これらの社や祠には、様々な神様が祀られていたと考えられ、時代が下るにつれて、四ツ辻に祀られていた特に重要な神々をまとめ、下社において「四大神」として祀るようになったと考えられています。

具体的にどの辻の神々が合祀されたのかについては、諸説あります。一般的には、稲荷山の参道にある四ツ辻に祀られていた以下の神々と考えられています。

- 一ノ峰(上社)

宇迦之御魂大神が祀られています。ただし、四大神は下社に祀られているため、直接的な合祀というよりは、稲荷山全体の重要な神々を象徴していると考えられます。 - 二ノ峰(中社)

佐田彦大神が祀られています。 - 三ノ峰(下社)

大宮能売大神が祀られています。 - 四ツ辻

稲荷山の中腹に位置する休憩所であり、眺望の良い場所です。ここに祀られていた神々が有力な候補の一つです。

四大神は、合祀された複数の神々の力を合わせ持つと考えられ、以下のような幅広いご利益があるとされています。

- 商売繁盛

稲荷大神全体の主要なご利益を受け継ぎ、商売繁盛を祈願する人々に信仰されています。 - 開運招福

様々な困難を乗り越え、運を開き、幸福を招く力があると信じられています。 - 所願成就

個人の様々な願い事を成就させてくださるとされています。 - 家内安全

家庭の平和と安全を守護してくださいます。

その他、合祀された個々の神様の神徳も受け継ぎ、多岐にわたるご利益があるとされています。

ご利益・ご神徳

伏見稲荷大社は、古くから人々の生活に寄り添い、様々なご利益をもたらす神様として信仰されてきました。特に以下のご利益があると信仰されています。

- 商売繁盛

稲荷大神は、五穀豊穣の神様であるとともに、商売の神様としても広く信仰されています。これは、米などの穀物が富の象徴であった時代背景や、秦氏が商業にも関わっていたことに由来すると考えられています。多くの企業や商店が、商売繁盛を祈願して参拝に訪れます。 - 五穀豊穣

稲荷大神の主祭神である宇迦之御魂大神は、穀物の霊が神格化された神様です。そのため、農作物の豊作を祈願する人々からの信仰が篤いです。現在でも、農業関係者や食料に関わる企業などが豊作や食の安全を祈って参拝します。 - 家内安全

家族の安全と健康を祈願するのも、稲荷信仰の重要な側面です。日々の生活の中で、災いが起こらないように、また家族が安心して暮らせるようにとの願いが込められています。 - 開運招福

運を開き、幸福を招くご利益も広く信じられています。人生における様々な困難を乗り越え、より良い方向へ進むことができるようにとの願いが込められています。 - 交通安全

佐田彦大神が道案内の神様であることから、交通安全のご利益も信仰されています。旅行や通勤など、日々の移動の安全を祈願する人々が訪れます。 - 芸能上達

大宮能売大神が芸能の神様である天鈿女命と同一視されることから、芸能関係者や芸事の上達を願う人々からの信仰も集めています。 - 縁結び

大宮能売大神は、縁結びの神様としても信仰されています。良縁を願う人々や、夫婦円満を祈る人々が参拝に訪れます。

願いが叶う・ご利益の口コミ

伏見稲荷大社に諸願すると、商売繁盛・金運向上、恋愛成就や縁結びなどの願いが叶うという評判があります。以下に口コミを紹介します。

- 「小さな会社を経営しています。半信半疑で伏見稲荷大社に商売繁盛を祈願し、千本鳥居を毎日往復するようにしていました。すると、半年後くらいから徐々にお客様が増え始め、今では以前の倍近くの売り上げになりました。本当に感謝しかありません。」 (30代・男性)

- 「転職活動がなかなかうまくいかず悩んでいた時、藁にもすがる思いで伏見稲荷大社へ。特に金運にご利益があるというお塚をいくつか巡り、真剣にお祈りしました。数週間後、希望していた会社から内定の連絡が!本当に驚きました。」 (20代・女性)

- 「株で損失を出して落ち込んでいた時に参拝。おもかる石を持ち上げた時、最初は重く感じましたが、もう一度持ち上げたら軽く感じたんです。その後、慎重に取引を再開したら、少しずつ損失を取り戻せるようになりました。」 (40代・男性)

- 「復縁を願って何度も伏見稲荷大社に通いました。千本鳥居を二人で歩いた時のことを思い出しながら、一つ一つ丁寧に鳥居をくぐりました。しばらくして、彼から連絡があり、もう一度やり直すことになりました。」 (30代・女性)

- 「就職活動が難航し、なかなか内定を得られず焦っていました。伏見稲荷大社へ参拝し、自分の進むべき道が開けるようにお祈りしました。その直後、就活アシスタントから応募していなかった企業への紹介話が来て、無事内定をいただくことができました。」 (20代・男性)

これらの口コミは、あくまで個人の体験に基づくもので、すべての人に同じ効果があるとは限りませんが、多くの人が伏見稲荷大社への参拝の成果としてご利益を実感しているといえるでしょう。

伏見稲荷大社の見どころ

伏見稲荷大社は入口の大鳥居や楼門、本殿あたりから稲荷山の最高峰である一ノ峰(上社神蹟、標高233メートル)までの広大な土地に様々な見どころが点在しています。

楼門

楼門は、天正17年(1589年)に豊臣秀吉によって造営されたと伝えられています。

秀吉が母である大政所(おおまんどころ)の病気平癒を祈願し、その成就の暁には一万石を奉加すると誓った願文が残されていることによります。

神社の楼門としては最大級の規模を誇り、その歴史的・文化的価値から、重要文化財に指定されています。

昭和48年(1973年)に解体修理が行われ、その際に願文の年次と同じ「天正17年」の墨書が発見され、建立の伝承が正しかったことが確認されました。

本殿

本殿には、以下の五柱の神様、稲荷大神が祀られています。

- 主祭神:宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)

- 配祀神:佐田彦大神(さたひこのおおかみ)

- 配祀神:大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ)

- 配祀神:田中大神(たなかのおおかみ)

- 配祀神:四大神(しのおおかみ)

これらの神々は、人々の生活に深く関わる様々な願いを聞き届け、幸福をもたらすと信じられています。

現在の本殿は、明応8年(1499年)に再建されたものです。応仁の乱(1467年 – 1477年)によって焼失した後、約30年の歳月を経て再建されたのもです。

本殿の建築様式は、三間社流造(さんけんしゃながれづくり)という、日本の神社建築の中でも代表的な様式で建てられています。

室町時代の建築様式を伝える貴重な建造物として、国の重要文化財に指定されています。

白狐像

伏見稲荷大社では、境内の至る所で狐の像を見ることができます。これらは、稲荷大神(宇迦之御魂大神)のお使いである眷属(けんぞく)とされています。

その中でも、特に白い狐の像は、神聖な存在として特別な意味を持っています。

「白」は、神様と同じく目に見えない清浄な存在、透明であることを表していると言われています。そのため、白狐はより神に近い存在として崇められています。

伏見稲荷大社に点在する狐像は、色だけでなく、咥えているものにも違いがあります。

一般的な狐像は茶色や灰色をしていますが、白狐像は全身が白い姿で表されており、咥えているものは様々ですが、他の狐像と同様に稲穂や宝珠などが見られます。

咥えているものには、以下のとおり異なる意味があります。

- 稲穂:五穀豊穣の象徴

- 鍵:倉の鍵で、大切なものを守る、家内安全の象徴

- 玉(宝珠):神霊、霊徳の象徴

- 巻物:知恵、学問の象徴

伏見稲荷大社全体には数万基の鳥居とともに、非常に多くの狐像が奉納されており、その中で白狐像の数も多すぎて正確な数は分かっていません。

伏見稲荷大社を訪れた際には、それぞれの狐像の表情や咥えているものに注目しながら散策するのも楽しみの一つです。

千本鳥居

奥社奉拝所へ向かう参道の途中に数千本の鳥居が立ち並んでいます。

本殿で参拝した後、朱色の鳥居が連なるトンネル状の参道が始まる入口まで徒歩約5分です。

千本鳥居の入り口には「千本鳥居」という案内板があり、写真撮影スポットとしても人気です。そこから奥社奉拝所までに鳥居が続き、全体で数千本の鳥居が並んでいます。午前9時~午後3時は混雑しやすいため、早朝や夕方の参拝がおすすめです。

鳥居の奉納

千本鳥居は、企業や個人が商売繁盛や家内安全などの願い掛けとして、また、願いが成就した人々が感謝の意を込めて奉納したものです。鳥居の裏側には奉納者名と日付が刻まれており、稲荷信仰への証と残されています。鳥居の奉納は、一般の方でも可能で、伏見稲荷大社の公式サイトから申し込みできます。

公式サイトはこちら

千本鳥居の連なりは「願いの道」とも呼ばれ、歩きながら自分の願いと向き合えば、諸願成就に向けた貴重な時間となるはずです。

伏見稲荷大社は知る人ぞ知る「京都の猫スポット」です。今回は、千本鳥居を通り過ぎる観光客のそばで泰然自若とくつろぐ猫です。ここでひとつ川柳を。

「旅人の 視線集めし猫涼し 稲荷の主」by ゴシュインマン。

奥所奉拝所

千本鳥居を抜けた先に位置する、稲荷山を参拝する上で非常に重要な場所です。「奥の院」とも呼ばれます。

奥所奉拝所は、稲荷山三ヶ峰の遥拝所として役割があり、稲荷大神が降臨されたとされる稲荷山三ヶ峰(一ノ峰・二ノ峰・三ノ峰)を、この場所から遥かに拝むための施設です。

稲荷山全体が神域であり、奥社奉拝所はその聖域の中心である三ヶ峰に向かって祈りを捧げる場所となります。

おもかる石(重軽石)で運試し

奥社奉拝所の右奥には、有名な「おもかる石」(重軽石)があります。

これは一対の石灯籠で、願い事を念じながら上の画像の赤丸内の石を持ち上げて、その重さが予想より軽ければ願いが叶いやすく、重ければ叶いにくいと言われており、多くの参拝者が運試しに訪れる人気のスポットです。

根上がりの松

奥社奉拝所から少し進んだところに「根上りの松」があります。写真の通り、松の根が2本持ち上がって大きく突き出しています。

この「根上り」は「値上り」と関連付けられ、株や証券を取引している方々が多く訪れるそうです。

また、持ち上がった松の根が人々がひざまずいて祈る姿に似ていることから「膝松さん」とも呼ばれ、松の根元をくぐったり、木の肌を撫でることで腰や膝の痛みが消えるとも言われているようです。

稲荷山

稲荷山は、東山三十六峰の最南端に位置する霊山で、標高233m。

古くから三ケ峰と呼ばれ、三つの峰が西から東へと段々に高く連なっています。山麓から見ると、まさに降臨の地にふさわしい美しい山の姿をしています。

山麓の御本社に近い峰は、三ノ峰、二ノ峰、一ノ峰と名付けられ、三ノ峰と二ノ峰の間には間の峰、さらに三ノ峰の北には荒神峰があります。山の中には多くのお塚が点在し、参道には約1万の朱の鳥居が立ち並んでいます。

稲荷山に登り、これらの神聖な場所やお塚を巡ることを「お山する」と呼び、参拝者は昼夜を問わず訪れます。

熊鷹社

熊鷹社(くまたかしゃ)は、伏見稲荷大社の境内、稲荷山の中腹に位置するお社です。千本鳥居を抜け、奥社奉拝所からさらに山道を登った先にあります。

熊鷹社には、熊鷹大神(くまたかおおかみ)が祀られており、この神様には以下のご利益があるとされています。

熊鷹社の創建年代は不明ですが、古くからこの地に祀られていたと考えられており、その名の通り、熊や鷹といった力強い動物が連想されることから、力や勝負事にご利益があると信仰されているようです。

- 勝負運向上

ここぞという大勝負の際に参拝すると良いとされ、スポーツ選手や経営者、受験生など、重要な局面を迎える人々からの信仰が篤いです。 - 決断力・集中力

参拝することで、決断力や集中力が高まるとも言われています。 - 商売繁盛

熊鷹大神は、商売繁盛の神様としても信仰されています。 - 眼病平癒・先見の明

古くから眼の病気が良くなる、先見の明や眼力が授かるというご利益もあるとされ、目の健康を願う人や相場関係者にも人気があります。

荒神峰

荒神峰(こうじんがみね)は、熊鷹社から進んで三ツ辻や四ツ辻を経た先にあります。

荒神峰には、荒神大神(こうじんおおかみ)が祀られています。

「荒神(こうじん)」とは、一般的に荒ぶる神、祟り神といったイメージを持たれることもありますが、一方で、強い力で災いを祓い、家を守る神としても信仰されています。

伏見稲荷大社における荒神峰の荒神大神も、後者の意味合いが強く、火の神様としての側面と、家を守る神様としての側面を併せ持っていると考えられています。

荒神大神には、以下のご利益があると信仰されています。

- 火難除け: 火災から家や人々を守るご利益があるとされています。

- 災難除け: あらゆる災いから身を守り、平穏な生活を送れるように守護してくださると言われています。

- 家内安全: 家族の安全と健康を守ってくださいます。

- 厄除け: 悪霊や災いを祓い、身を清めてくれるとされています。

御剣社(長者社)

御剣社(みつるぎしゃ)、別名「長者社」は、荒神峰(こうじんがみね)からさらに奥へ進んだところにあります。

御剣社には、素盞嗚尊(すさのおのみこと)が祀られています。

素盞嗚尊は、日本神話において、勇猛果敢な神として知られています。八岐大蛇(やまたのおろち)を退治した神話は非常に有名であり、その強さから、厄除けや災難除けの神として広く信仰されています。

伏見稲荷大社の神々の中で、稲荷大神(宇迦之御魂大神)とは系統が異なる神様が祀られているのは、稲荷山が古くから多様な信仰の対象となる霊山であったことを示唆していると考えられます。

素盞嗚尊は、一般的に以下のようなご利益があるとされています。

- 厄除け・災難除け

強力な力で悪霊や災いを祓い、身を守ってくださると言われています。 - 病気平癒

病気や怪我の回復を祈願するご利益があります。 - 武運長久

武道や勝負事における勝利、安全を祈願するご利益があります。 - 家内安全

家族の安全と健康を守ってくださいます。

一ノ峰(山頂)

一ノ峰(いちのみね)は、稲荷山三ヶ峰の最高峰であり、標高233メートルにあります。

上社神蹟(かみやしろしんせき)とも呼ばれ、伏見稲荷大社の信仰の中心の一つとなっています。

一ノ峰には、宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)がお祀りされています。

宇迦之御魂大神は、伏見稲荷大社の主祭神であり、五穀豊穣、商売繁盛、家内安全など、幅広いご利益をもたらすとされています。

最高峰である一ノ峰は、以下のようなご利益があるとされています。

- 諸願成就

稲荷大神の強大な神力が宿る場所として、あらゆる願い事が成就すると深く信仰されています。 - 開運招福

山頂からの清らかなエネルギーを受け、運が開け、幸福が訪れると信じられています。 - 商売繁盛

主祭神である宇迦之御魂大神のご神徳により、商売繁盛の願いが叶うとされています。 - 家内安全

家族の安全と健康を祈願する人々が多く訪れます。

二ノ峰

伏見稲荷大社の二ノ峰(にのみね)は、山頂の一ノ峰、山麓の三ノ峰(下社)とともに、古くから信仰されてきた神聖な場所の一つです。

奥社奉拝所からさらに山道を登り、三ツ辻や四ツ辻といった場所を経由して、一ノ峰へ向かう途中にあります、比較的開けた場所にあり、休憩所や茶屋も点在しています。

二ノ峰には、佐田彦大神(さたひこのおおかみ)と田中大神(たなかのおおかみ)が並んでお祀りされています。

佐田彦大神は道案内の神として開運招福、交通安全、厄除けなどのご利益があり、田中大神は農業の神様として信仰され、五穀豊穣、家業繁栄などのご利益があります。

二ノ峰は、お祀りされている二柱の神様のご神徳から、主に以下のようなご利益があるとされています。

- 開運招福

佐田彦大神の導きの力により、運が開け、幸福が訪れると信じられています。 - 交通安全・道中安全

佐田彦大神が道案内の神であることから、 道中の安全を守ってくださると言われています。 - 厄除け

佐田彦大神の強い力で、災厄から身を守ると言われています。 - 五穀豊穣

田中大神の力により、農作物が豊かに実るとされています。 - 家業繁栄

田中大神のご神徳により、農業だけでなく、広く生業全体の繁栄がもたらされると信じられています。

間ノ峰

伏見稲荷大社の間ノ峰(あいのみね)は、稲荷山三ヶ峰の一つである二ノ峰(中社)と三ノ峰(下社)の間に位置するお社です。

稲荷山の参道を、本殿から奥社奉拝所、そしてさらに山頂方面へ向かう途中にあります。具体的には、竹屋という茶屋がある三ツ辻から、さらに少し下った場所に位置しています。

間ノ峰には、荷田社(にだやしろ)と長者社(ちょうじゃやしろ)という二つのお社が並んで祀られています。

荷田社の祭神は荷田大神(にだのおおかみ)、長者社の祭神は長者大神(ちょうじゃのおおかみ)です。

これらの神様は、稲荷大神と同様に、商売繁盛、五穀豊穣、家内安全などのご利益があるとされていますが、特に商売繁盛への信仰が篤いと言われています。

間ノ峰は、お祀りされている二柱の神様のご神徳から、主に以下のようなご利益があるとされています。

- 商売繁盛

荷田大神、長者大神ともに商売繁盛の神として信仰されています。 - 金運向上:

商売繁盛と関連して、金運向上のご利益も期待されています。 - 開運招福

全体的な運を開き、幸福を招くとされています。 - 家内安全

家庭の平和と安全を守護してくださいます。

三ノ峰

伏見稲荷大社の三ノ峰(さんのみね)は、稲荷山三ヶ峰の一つで、山麓に最も近い場所に位置しています。下社神蹟(しもしゃしんせき)とも呼ばれ、古くから山頂の一ノ峰、中腹の二ノ峰とともに信仰されてきた 重要な場所です。

伏見稲荷大社の本殿から奥へ進み、千本鳥居をくぐって奥社奉拝所へ向かう途中の、左手に位置しています。比較的早い段階で立ち寄ることができるため、多くの参拝者が訪れます。

三ノ峰には、白菊大神(しらぎくおおかみ)がお祀りされています。

この白菊大神は、稲荷大神(宇迦之御魂大神)と同一の神様であるとされています。伏見稲荷大社の本殿では、宇迦之御魂大神は下社(中央座)にお祀りされていますが、この三ノ峰が、元々宇迦之御魂大神が鎮座されていた神聖な場所の一つと考えられています。

三ノ峰は、主祭神である宇迦之御魂大神と同一の白菊大神がお祀りされているため、五穀豊穣、商売繁盛、家内安全といった幅広いご利益があるとされています。

特に金運向上のご利益が強いとされています。白菊大神は、京都市にある金運で有名な金札宮にも祀られていることから、金運向上のご利益を求める参拝者も多く訪れます。

伏見稲荷大社の拝観料・祈祷料

拝観料は無料です。年中無休で24時間参拝可能。

- 授与所:8:00~18:00

- 祈祷受付:8:30~16:00

祈祷料(初穂料):3,000円~

参拝時間の目安(所要時間)

伏見稲荷大社の境内は広大で、稲荷山全体が神域となっています。全体をじっくりと拝観するには、ある程度の時間が必要です。

体力や時間に合わせて選べる参拝コースが複数あります。ここでは、代表的な初級・中級・上級コースを紹介します。

初級:千本鳥居・奥社奉拝所コース

- 所要時間:約30分~40分(往復)

- コース概要:本殿から千本鳥居をくぐり抜け、奥社奉拝所まで往復するコースです。

- 特徴: 伏見稲荷大社のシンボルである千本鳥居を手軽に体験できます。

奥社奉拝所では、「おもかる石」で願いが叶うかどうか試すことができます。時間がない方や体力に自信のない方におすすめです。

中級:四ツ辻コース

- 所要時間: 約50~70分(往復)

- コース概要: 奥社奉拝所からさらに山道を登り、四ツ辻まで行くコースです。

- 特徴: 四ツ辻は京都市内を一望できる絶景スポットです。途中には根上がりの松や熊鷹社などの見どころもあります。少し体力が必要ですが、美しい景色を楽しみたい方におすすめです。

上級:稲荷山山頂(一ノ峰)コース

- 所要時間: 約90~120分(往復)

- コース概要: 四ツ辻からさらに山頂の一ノ峰(上社神蹟)を目指すコースです。

- 特徴: 稲荷山全体を巡る本格的なハイキングコースです。山頂には神聖な雰囲気があり、達成感も味わえます。体力に自信があり、じっくりと参拝したい方におすすめです。

その他、体力や興味に合わせて以下のようなコースも考えられます。

お手軽お参りルート

本殿、千本鳥居、奥社奉拝所を巡る約30分のコース。

伏見稲荷大社の御朱印

御朱印は、社務所や授与所でいただくことができます。

御朱印帳を持参していない場合は、伏見稲荷大社オリジナルの御朱印帳を購入することもできます。

御朱印の種類

伏見稲荷大社で頂ける御朱印は3種類あり、初穂料は500円。

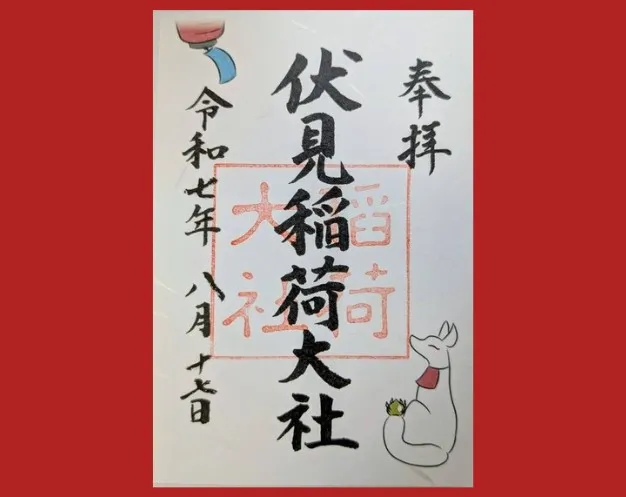

伏見稲荷大社 御朱印

伏見稲荷大社の通常御朱印

本殿でいただくことができる、最も一般的な御朱印です。「奉拝」の文字と、伏見稲荷大社の社名、参拝日が記されています。朱色の印には、神紋である稲穂と狐がデザインされています。

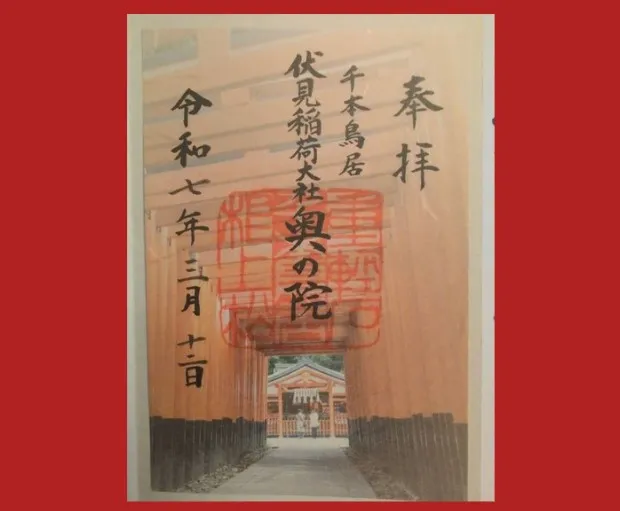

奥社奉拝所 御朱印

奥社奉拝所の御朱印

奥社奉拝所(奥の院)でいただくことができる御朱印です。千本鳥居を抜けた場所にあり、本殿の御朱印とは異なる印が押されています。

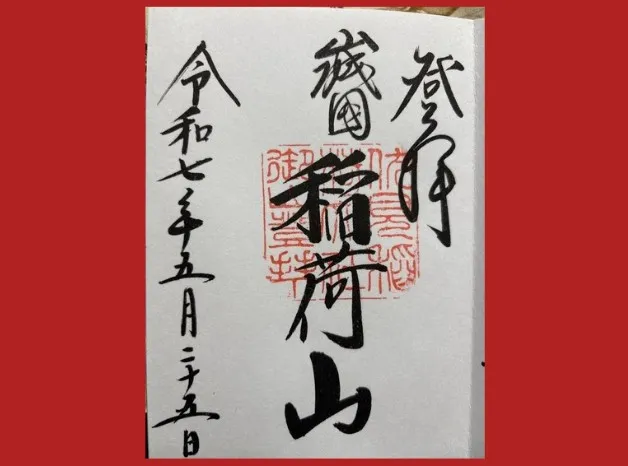

御膳谷奉拝所 御朱印

御膳谷奉拝所の御朱印

稲荷山の中腹にある御膳谷奉拝所でいただける御朱印です。

一般的な御朱印には「奉拝」と書かれることが多いですが、御膳谷奉拝所の御朱印には「登拝」と書かれているのが特徴です。これは、御朱印をいただくためには稲荷山を登る必要があることに由来しています。

限定御朱印

季節の祭事や特別な行事に合わせて、期間限定の御朱印が頒布されることがあります。これらの御朱印は、通常のものとは異なるデザインや色使いがされていることが多く、貴重な記念となります。

初穂料は500円~1,000円。

伏見稲荷大社とは別の神社ですが、伏見稲荷大社に隣接している東丸神社の御朱印も拝受できます。

東丸神社 御朱印

学問の神様である東丸神社でいただくことができる御朱印です。菅原道真公を祀る神社らしく、梅の紋がデザインされていることがあります。初穂料は300円です。

伏見稲荷大社のお守り

伏見稲荷大社では、様々な種類のお守りが授与されており、主なお守りは以下のとおりです。

- 千本鳥居お守り

伏見稲荷大社の象徴である千本鳥居をモチーフにしたお守りです。朱色の鳥居が連なるデザインで、記念品としても人気があります。 - ストラップお守り(狐様のお守り)

稲荷大神の使いである狐をモチーフにしたお守りです。様々な色や表情の狐のお守りがあり、愛らしい姿が人気を集めています。 - 商売繁盛守

稲荷大神のご利益として最も有名な商売繁盛を祈願するお守りです。会社経営者や商店主など、商売に携わる多くの人々が求めます。 - 開運招福守

運を開き、幸福を招くことを祈願するお守りです。様々な災厄から身を守り、良い方向へ導いてくれるとされています。 - 家内安全守

家族の安全と健康を祈願するお守りです。家庭内の平穏無事を願い、災いが起こらないようにとの思いが込められています。 - 交通安全守

旅行や通勤など、日々の移動の安全を祈願するお守りです。車の形をしたものや、狐がデザインされたものなどがあります。 - 学業成就守

学問の神様である東丸神社のご利益を込めたお守りです。受験や試験の合格、学業の上達を願う学生やその家族が求めます。 - 健康長寿守

健康で長生きすることを祈願するお守りです。日々の健康を願い、病気や怪我から身を守ってくれるとされています。 - 縁結び守

良縁を祈願するお守りです。素敵な出会いを願う人や、夫婦円満を願う人が求めます。

これらのお守りは、本殿や奥社奉拝所などの授与所で求めることができます。ご自身の願いや目的に合わせて、お守りを選びましょう。

基本情報

【住所】〒612-0882 京都市伏見区深草薮之内町68番地

【電話番号】075-641-7331 FAX:075-642-2153

【拝観料】無料

【ご祭神】

・宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)

・佐田彦大神(さたひこのおおかみ)

・大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ)

・田中大神(たなかのおおかみ)

・四大神(しのおおかみ)

【ご利益】

・商売繁盛

・五穀豊穣

・家内安全

・開運招福

・交通安全

・芸能上達

・縁結び

【公式サイト】伏見稲荷大社 公式サイト

伏見稲荷大社の駐車場

伏見稲荷大社には、参拝者専用の駐車場と、周辺の有料駐車場があります。

参拝者専用駐車場

境内入口・鳥居の右側の入り口から進むと奥に参拝者専用駐車場があります。

画像のとおり右側通行になっているのでご注意ください。

収容台数:約170台

料金:最初の1時間無料、以降30分毎に200円

利用時間:午前8時から午後6時まで(時間外は入出庫できません)

境内駐車場は、毎年、12月29日から1月6日までは閉鎖されます。

参拝者専用駐車場は、特に土日祝日や行事のある日は大変混雑します。満車の場合は、周辺の有料駐車場を利用する必要があります。

周辺の有料駐車場

伏見稲荷大社の周辺には、いくつかの有料駐車場があります。

伏見稲荷大社に近いコインパーキングを3つ紹介しておきます。その他は京都市駐車場ナビなどのサイトで、周辺の駐車場情報や料金、空き状況などを事前に確認することをおすすめします。

伏見稲荷大社に近い有料駐車場を3つご紹介します。

パークステーション24伏見稲荷

・料金:8:00~20:00 月~金: 40分200円

・土日祝・毎月1日:10分200円

・全日 20:00~8:00:60分200円

・最大料金 全日 20:00~8:00:500円

・最大料金 月~金 8:00~20:00::1200円 (毎月1日を除く)

・営業時間:24時間

・収容台数:11台

・サイト情報

ブーブーパーク 深草野手町

・料金:全日 8時〜20時: 40分200円、最大500円

・全日 20時〜8時:60分100円、最大300円

・営業時間:24時間

・収容台数:6台

・サイト情報

NPC24H伏見稲荷大社前パーキング

・料金:通常日 15分200円 (20:00~8:00 は30分200円)

・最大料金 (月~金 8:00-18:00):1,000円

・最大料金 (土日祝 8:00-18:00):2,000円

・最大料金 (全日 18:00-08:00):400円

・営業時間:24時間

・収容台数:12台

・サイト情報

これらの駐車場は伏見稲荷大社に比較的近い場所にありますが、料金や最大料金、収容台数などが異なりますので、ご自身の状況に合わせてお選びください。

コインパーキングも多数ありますが、時間帯によっては満車になっている場合があります。

公共交通機関の利用が便利な場合もありますので、アクセス方法も併せて検討しましょう。

伏見稲荷大社へのアクセス

伏見稲荷大社へのアクセス方法は、電車、バス、自動車など以下のとおりです。

電車を利用

・JR奈良線:「稲荷駅」下車、徒歩すぐ

・京阪本線:「伏見稲荷駅」下車、徒歩約5分 JR稲荷駅は、伏見稲荷大社の目の前にあり、最も便利なアクセス方法の一つです。京阪伏見稲荷駅からも、商店街を通り抜けながら徒歩でアクセスできます。

バスを利用

京都市バス:南5系統「稲荷大社前」下車、徒歩約7分 京都駅や四条河原町など、京都市内の主要な場所から市バスが運行しています。

自動車を利用

・名神高速道路 京都南インターから 約20分

・阪神高速道路 上鳥羽出口から 約10分

タクシーを利用

京都駅から約15分〜20分程度

料金は目安として1,500円〜2,000円程度です(交通状況により変動します)。

京都駅からのアクセス

京都駅から伏見稲荷大社へは、JR奈良線を利用するのが最も便利です。

JR奈良線を利用

京都駅から奈良方面行きの電車に乗車し、「稲荷駅」で下車します。

所要時間は約5分、運賃は片道150円です。

電車の本数も多く、比較的スムーズにアクセスできます。

バスを利用

京都市バス南5系統に乗車し、「稲荷大社前」で下車します。所要時間は約20分〜30分程度で、運賃は片道230円です。ただし、時間帯によっては混雑することがあります。

上記同様、タクシーを利用する場合は、京都駅から約15分〜20分程度、料金は1,500円~2,000円で到着します。

千本鳥居の霊威を永遠に。京都の高級旅館と「世界の現物資産」

楽天トラベルで京都・東山の高級旅館を予約し、歴史を堪能。楽天市場で「永遠の資産価値」を持つ純金製コインを。価値が変わらない現物資産を手に、稲荷山の御神徳を一生モノの財産に変えましょう。

記事のまとめ

伏見稲荷大社は、奈良時代から続く悠久の歴史を持ち、商売繁盛をはじめとする様々なご利益で人々を魅了する古社です。朱色の鳥居が連なる幻想的な千本鳥居、荘厳な佇まいの本殿、そして自然豊かな稲荷山など、見どころも満載です。

この記事を通して、伏見稲荷大社の歴史やご利益、見どころ、アクセス方法など、参拝に必要な情報を網羅的にご紹介しました。この情報が、皆様の伏見稲荷大社への参拝をより深く、豊かなものにする一助となれば幸いです。ぜひ一度、この神秘的な空間を訪れ、神聖な空気を感じてみてください。

伏見稲荷大社から直接分霊を勧請された東日本を代表する東伏見稲荷神社の詳細は以下の記事をお読みください。

また、神道の稲荷信仰と仏教のダ枳尼天(だきにてん)信仰が習合している寺院である豊川稲荷の記事もお読みください。