本記事は、2025年10月18日に参拝した時の様子を記事にしています。

花園神社と言えば商売繁盛のご利益が有名で、商売繁盛を祈願する酉の市は関東三大酉の市の一つとして数えられています。また、境内社で威徳神(いとくしん)を祀っていることから、縁結びや恋愛成就のご利益があるとして若い女性からも人気があります。

ビジネスマンから芸能人など様々な人が訪れるパワースポットとして人気の神社ですが、「怖い」と噂されるスピリチュアルな一面もあったりします。

この記事では、御朱印・お守り、怖いと言われている理由、見どころ、由緒・歴史、酉の市などをご紹介しています。

花園神社の基本情報

【創建】1590年以前(江戸時代初期に現在地へ遷座)

【所在地】東京都新宿区新宿5-17-3

【電話番号】03-3209-5265

【参拝可能時間】境内は24時間参拝可能

【社務所・授与所】9:00〜20:00頃(状況により変動あり)

【御祭神】

倉稲魂命(うかのみたまのみこと)

日本武尊(やまとたけるのみこと)

受持神(うけもちのかみ)

【主なご利益】商売繁盛・縁結び・開運招福など

【代表的な年中行事】酉の市(11月)など

【専用駐車場】なし(近隣のコインパーキング利用推奨)

【公式サイト】http://hanazono-jinja.or.jp/

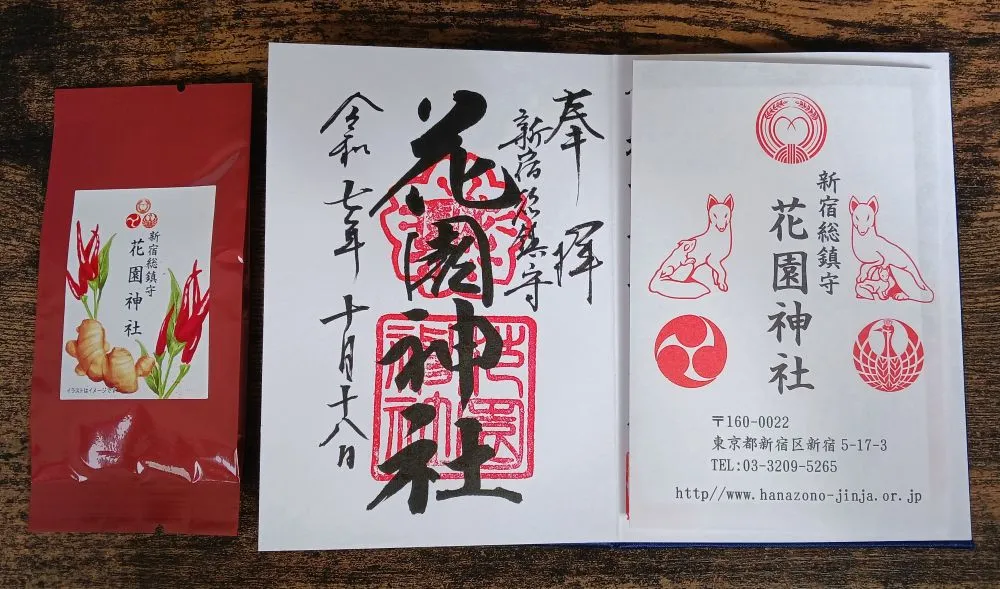

花園神社の御朱印

御朱印帳への直書き御朱印を拝受しました

力強い筆跡の直書きの御朱印を拝受いたしました。

右から「奉拝 新宿総鎮守 」中央に「花園神社」左に令和七年十月十八日と書かれています。

右側の和紙には合祀されている三社の神紋、真ん中上が花園神社、右下が大鳥神社、左下が雷電神社の神紋が記載されています。

左の茶色の袋は「花園ジンジャー」という、とうがらしの紅茶のティーバッグ(2袋)も御朱印と一緒にいただきました。

デザイン性が高い切り絵御朱印

また、上の切り絵御朱印もいただきました。左側には上から三社の神紋、その下に桜と拝殿の美しいデザインが施されています。

おすすめのお守り

芸道成就守、金運守、開運干支守、錦守、仕事守は特に人気があります。その他、以下のお守りを頂けます。

| 御守名 | 初穂料 | ご利益 | 補足 |

|---|---|---|---|

| 錦守(にしきまもり) | 500円 | 身体健全・健康・家内安全 | 昔ながらの定番守り。身につけるのが基本 |

| 夫婦和合守 | 500円 | 夫婦和合・家内円満・子宝 | 境内社「威徳稲荷神社」の守り |

| 芸道成就守 | 1,000円 | 芸事の成功 | 境内社「芸能浅間神社」の守り |

| 厄除開運守 | 700円 | 災難除け・運勢向上 | 厄年の方におすすめ |

| 家内安全守 | 700円 | 家族の安全 | 家の中に置いてもOK |

| 交通安全守 | 300円(小)/1,000円(大) | 交通安全 | (大)は車種・ナンバー記入用紙付き |

| 縁結び守 | 500円 | 良縁・健やかな生活 | 恋愛・人間関係全般に |

| 融通守 | 300円 | 仕事・金銭・対人関係の円滑化 | 万能タイプの守り |

| 病気平癒守 | 500円 | 病気回復 | 手術前後の方や贈り物にも |

| 学業成就守 | 500円 | 学業向上 | 学生・受験生に |

| 合格祈願守 | 1,000円 | 試験合格 | 受験・資格試験などに |

| 商売繁昌守 | 1,000円 | 商売繁盛 | 事業主・店舗向け |

| 安産守 | 1,000円 | 母子の無事な出産 | 妊婦本人にも、贈り物にも |

| 身上安全守(みのうえあんぜんまもり) | 300円 | 身の安全 | 財布に入れて携帯可 |

| 金運守 | 700円 | 金運向上 | 根付型で携帯しやすい |

| 諸災防除守 | 700円 | 災難除け | 広範な災いに対応 |

| 健康守 | 700円 | 健康維持 | 日常の健康祈願に |

| 仕事(志為事)守 | 700円 | 仕事運・志の成就 | 転職・昇進・挑戦時に |

| 良縁毬守 | 700円 | 良縁・健やかな生活 | 鞠型で可愛らしい意匠 |

| 美し守 | 700円 | 心身の美しさ | 内面・外面の美を祈願 |

| 熊手守 | 800円 | 商売繁盛・家内安全・開運招福 | 酉の市以外でも通年授与。店舗・自宅に飾る |

| 福財布 | 500円 | 金運・財運 | 宝くじ・通帳・財布として使用可 |

花園神社って怖いの?

花園神社は怖いという以下のような口コミなどが話題となっているようですが、どうなんでしょうか?

怖いと感じた口コミ

「境内に入った瞬間、空気が変わってゾッとした」

「夜間は特に不気味で、霊的な気配を感じる」

「静けさが逆に怖い。都会の喧騒とのギャップが異様」

「酉の市の夜、本殿前だけ空気が重く感じた」

「写真を撮ったら白いもやが写っていた」

花園神社は怖いと感じてしまう理由

それは、花園神社の神聖さと都会とのギャップが生む心理的反応が原因で、怪奇現象というよりも「畏れ」に近い感覚に陥るから「怖い」と感じてしまうのでしょう。

まず、花園神社が「怖い」と言われるのは、新宿の繁華街にありながら境内に入ると急に静寂に包まれるという、空間のギャップが大きな要因です。

特に、夜間は照明が少なく、影や静けさが強調されることで異界感が生まれ、視覚・聴覚が敏感になりやすくなります。スピリチュアルな感受性の高い人は「気の重さ」や「頭痛」「涙」などの身体的反応を経験し、それが恐怖として認識されることもあります。

また、写真に写る「白いもや」や「人影」などの異変が、霊的な存在と結びつけられ、怖さが強化されることもあります。こうした体験は、神聖さに対する畏れや心理的な意味づけによって生まれるものであり、怪奇現象ではなく、神社という聖域に対する人間の深層的な反応だと言えるのではないでしょうか。花園神社に限って霊的な「なにか」が直接関与していると考えずに、普通の気持ちで参拝すればいいのではないでしょうか。

ということで、以下で、花園神社の見どころをを紹介していきます。

花園神社の見どころ

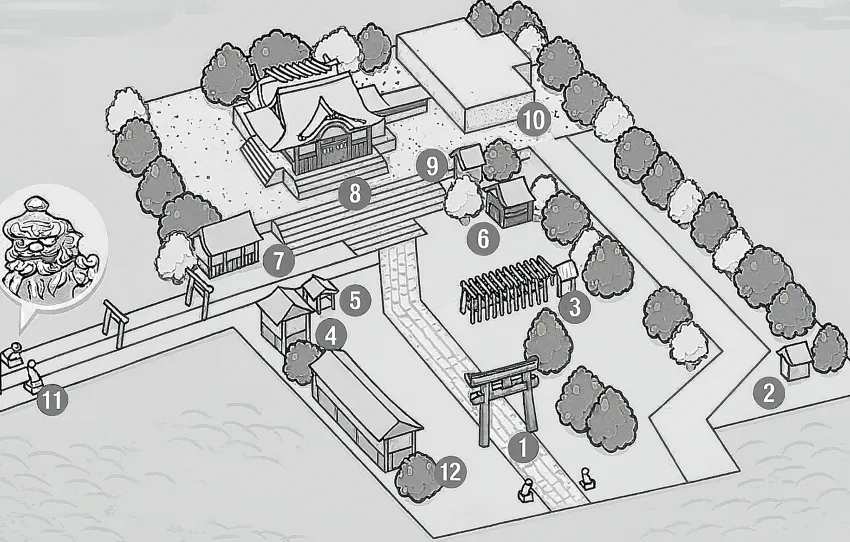

花園神社の境内図

境内図

以下では、上記の境内図のとおり12か所の見どころをご紹介します。

酉の市の提灯用の仮設フレームが設置されている

参拝した2025年10月18日(土)の境内は、来月11月11日から開催される「酉の市」に向けて準備を始めていました、画像のとおり提灯用の仮設の架台が設置されていました。

① 大鳥居

大鳥居と狛犬

平成8年建立の鉄製鳥居は、新宿でも屈指の高さを誇り、境内の象徴的な入口として参拝者を迎えます。都市の喧騒から神域へと切り替わる瞬間を演出する存在です。

② 芸能浅間神社

芸能浅間神社以外に複数の見どころがあります

御祭神は木花之佐久夜毘売(コノハナノサクヤヒメ)。江戸時代から芝居町・新宿と縁が深く、演劇や歌曲など芸能関係の奉納が多い神社です。隣には、宇多田ヒカルの母・藤圭子の歌碑があり、現代の歌姫と神話の女神が並び立つ象徴的な空間となっています。

②-1 浅間神社の井戸

勢いよく水が出てきました(飲料厳禁)

戦後に埋められていた井戸が、2019年のテレビ東京企画『新宿に井戸を掘る』によって約70年ぶりに復活。現在も水が湧いており、手押しポンプを参拝者自身が操作して水を汲むことができます。

木製のハンドルを押したら画像のとおり勢いよく水が出てきました、飲用不可ですのでご注意ください。

②-2 二宮金次郎像

独自理論「報徳仕法」で多くの農村復興に貢献した

昭和8年、四谷第五小学校建設時に千葉から運ばれた像で、同校の廃校に伴い現在地に移設。戦前の修身教育の象徴として、区内でも希少な文化資源です。二宮金次郎は独自理論「報徳仕法」で約600カ所の村々を再建したほか、財政再建にも尽力したことで有名。

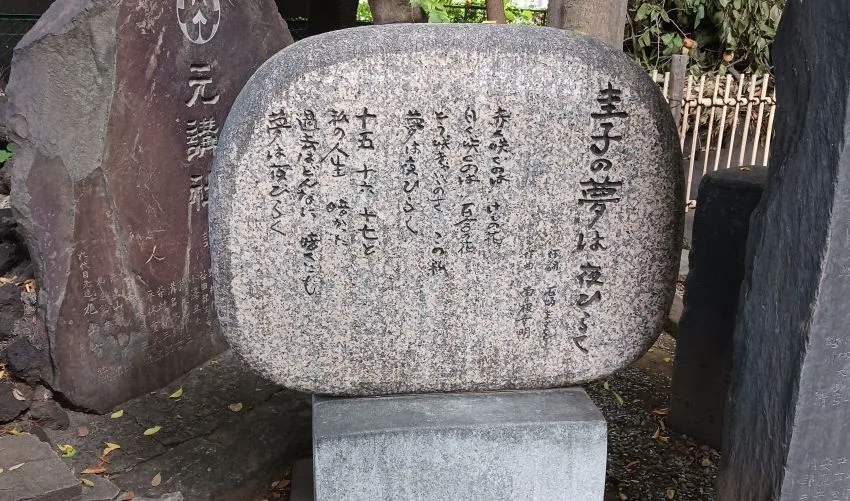

②-2 藤圭子の歌碑

藤圭子の歌碑

藤圭子は宇多田ヒカルの母親として有名ですが、オリコンチャートで18週間連続でシングル・アルバム両チャート1位など現在まで破られていない大記録を樹立した偉大なる歌手で、芸能神社に相応しいですね。この石碑の「圭子の夢は夜ひらく」は1970年リリース、藤圭子の最も有名な曲と言っていいでしょう。

③ 威徳稲荷神社

威徳稲荷神社の鳥居

昭和3年頃に建立されたと伝えられる稲荷社。赤い鳥居が連なる参道は、異界へのトンネルのような幻想的な雰囲気を醸し出します。

鳥居の先の奥まった場所に鎮座

縁結びや美容などのご利益があるとされ、女性参拝者に人気です。

短い鳥居なので、場の空気を堪能するために、ゆっくりと左右の鳥居一つ一つを見ながら進みました。

④ 山車庫

奥が山車庫、手前が手水舎

昭和60年、花園神社顧問・島田米蔵氏が百歳の記念に奉納した山車と山車庫。例大祭では、花園島田囃子の子供たちを乗せて宮神輿を先導し、地域の伝統を今に伝えます。

⑤ 手水舎

装飾は控えめな手水舎です

参拝前に手と口を清める場所。現在の手水舎は戦後に再整備されたもので、龍の吐水口や彫り物などがない控えめなデザインが特徴です。

⑥ 神楽殿

神楽殿前にも酉の市用の仮設フレームが設置

年末年始、節分、例大祭、酉の市などの折に、神楽や囃子が披露される舞台。特に酉の市では熊手商の掛け声とともに賑わい、花園神社の活気を象徴する空間です。

⑦ 宝物殿

宝物殿にも酉の市用の仮設フレームが設置されている

本社神輿と雷電神輿、獅子頭が納められており、例大祭の2年に1度の表祭で使用されます。雷電神輿は雷除けのご利益があるとされ、地域の守り神として親しまれています。

⑧ 拝殿

酉の市の提灯用の仮設フレームが設置されていました

幾度もの火災を乗り越え、昭和40年に鉄筋コンクリート造で再建されたものです。参拝した2025年10月18日、すでに来月の酉の市の準備で拝殿前にも仮設フレームが設置されていました。

花園神社には三社が祀られています。花園神社(中央)、大鳥神社(右手前)、雷電神社(左奥)の三社の扁額が設置されています。

ポピュラーな牛蒡注連縄

注連縄は豊作祈願=商売繁盛であり、拝殿(神様側)から見て左側が太くなるよう取り付けられます。

⑨ 納め大明神

古くなったお札を納めるための神社

古くなった神札や神符(他社寺のものは不可)を納める場所。新宿区の焼却基準により、神符・神札以外は納められず、熊手などは社務所へ持参する必要があります。

⑩ 社務所

参拝者の約半数がインバウンド観光客

ご祈祷や授与品の受付を行う場所で、年中無休。参拝者の願いを受け止める神社の窓口です。

近年は海外からの観光客の参拝者が非常に多くなっています。今回も半数近くは外国人が参拝に来ていました。

⑪ 新宿区有形文化財・唐獅子

阿形=雄の唐獅子

文政4年(1821年)、名工・村田整珉によって鋳造された銅製の雌雄一対の唐獅子で、新宿区の有形文化財に登録されています。阿形(口を開けている)が雄、吽形(口を閉じている)が雌です。内藤新宿の氏子たちにより奉納されたものです。像高75センチ、頭部は四つの部分(上頭部・顔・後頭部・たてがみ)に分けて鋳造し、体も胴から後足、前足、尾の三つの部分をそれぞれ左右に分けて鋳造したものを接合して製作されています。

吽形=雌の唐獅子

⑫ 町会神輿庫

八つの町会の神輿が納められている神輿庫

氏子八力町が例大祭で渡御する町内神輿・子供神輿を納めている倉庫で、昭和40年に旧神輿庫が取り壊され、平成18年に再建されました。

以下の八つの町会の神輿などが納められています。

新宿一丁目町会、新宿二丁目町会、新宿三丁目町会、新宿四丁目町会、花園町町会、三光町町会、東新宿町会、歌舞伎町一丁目町会。参拝した日は、神輿庫の棚卸が実施されていました。

花園神社の由緒と歴史

どんな「見どころ」があるのかが分かったら、参拝前には花園神社の由緒や歴史、ご祭神やご利益についても知っておくと参拝がより意義深くなるはずです。

創建から移転

新宿の中心に鎮座する花園神社は、その創建の正確な年代は不詳であるものの、徳川家康が江戸に入府する1590年(天正18年)以前から存在していた神社で、大和・吉野山より稲荷神を勧請したのが始まりです。

当初の社地は現在の伊勢丹付近にありましたが、寛永年間(1624〜1644)に旗本・朝倉筑後守の下屋敷に囲い込まれたため、幕府に訴えて現在地へ移転。この地は尾張藩下屋敷の庭の一部で、花々が咲き誇る美しい場所だったことから、「花園稲荷神社」と呼ばれるようになりました。

社名の変遷と神仏分離

史料に「花園社」の名が初めて登場するのは享和3年(1803年)。江戸時代には「稲荷神社」「三光院稲荷」「四谷追分稲荷」など複数の呼称がありました。

当時は神仏習合の慣習により、真言宗豊山派・愛染院の別院「三光院」が合祀され、住職が神社の別当を兼任していました。しかし明治元年(1868年)に神仏分離令が発布され、三光院は廃絶。花園神社は単独の神社として再出発します。

花園神社という名称への変更

明治期には「村社稲荷神社」として届け出されましたが、「花園」の文字が漏れていたため誤記とされました。大正5年(1916年)に「花園稲荷神社」への改名願が提出され、正式に許可されました。

写真の社号標は、郷社 列格 昭和三年七月廿八日に建立されているので「花園稲荷神社」となっています。

さらに昭和40年(1965年)には末社だった「大鳥神社」を合祀し、現在の「花園神社」という名称へ変更されました。

総鎮守となった経緯

花園神社が「新宿の総鎮守」となるようになったきっかけは、1698年(元禄11年)に甲州街道の宿場として「内藤新宿」が開設されたことです。

宿場町の中心に位置した花園神社は、特定の権力者による任命ではなく、そこで暮らす旅籠屋、商人、芸者などの内藤新宿の地域住民(氏子)の強い信仰によって、自然発生的に地域全体の守り神としての地位を築き上げていき総鎮守となったのです。

総鎮守としての役割

江戸時代から近代、そして現代に至るまで、花園神社は新宿の町において以下の重要な役割を果たしてきました。

地域と人々の守護者としての役割

内藤新宿の住民の安全を守り、厄除けや開運を祈願する精神的支柱でした。

商売繁盛の神としての役割

宿場町の経済を支える商人たちからの信仰が特に厚く、商売繁盛や財福招来のご利益を求める人々で賑わい、現在も新宿で商売を営む人々の信仰を集めています。

芸能文化の中心としての役割

江戸時代後期、社殿の再建資金を集めるために境内で見世物や芝居が興行され、これが大評判となったことから、芸能との結びつきが深まりました。現在も「芸能浅間神社」が祀られ、多くの芸能関係者が成功を祈願に訪れます。

賑わいと交流の場としての役割

毎年11月に行われる「酉の市」は、関東有数の賑わいを見せる行事であり、地域の文化と交流の中心地として、新宿の活気を象徴する役割を担い続けています。

ご祭神とその歴史的背景

新宿の総鎮守である花園神社は、三柱の神様を主祭神として祀っています。

- 倉稲魂命(うかのみたまのみこと)=花園神社

- 日本武尊(やまとたけるのみこと)=大鳥神社

- 保食神(うけもちのかみ)=雷電神社

この三柱の組み合わせは、花園神社の長い歴史における合祀の経緯を反映しており、非常に珍しいのが特徴です。

合祀による「珍しい組み合わせ」の経緯

花園神社のご祭神が三柱になった背景には、新宿という地域の歴史的変遷が深く関わっています。

花園稲荷神社 創建当初から祀られていたのは、稲荷神である倉稲魂命でした。これは内藤新宿の庶民や商人にとって、食物と商売の神として信仰の中心でした。

雷電稲荷神社の合祀(1928年/昭和3年)

近隣の新宿四丁目に鎮座していた雷電稲荷神社が合祀されました。この神社の祭神である保食神(うけもちのかみ)が主祭神に加えられ、食物の神としての要素が強化されました。

大鳥神社の合祀(1965年/昭和40年)

境内末社であった大鳥神社が、現在の本殿への建て替え時に合祀されました。この神社の祭神である日本武尊が加わることで、開運・厄除け・武勇といった要素が加わりました。特に酉の市で祀られる日本武尊が加わったことで、花園神社が「関東三大酉の市」の一つとして賑わう背景の一つにもなりました。

組み合わせの特徴

この三柱の神様の合祀により、花園神社は「穀物・食物の神(倉稲魂命、保食神)」と「開運・武勇の神(日本武尊)」という、性格の異なる強力なご利益を兼ね備えることになりました。これは、宿場町から大歓楽街へと発展した新宿において、生活の安定、経済的な成功、そして難を避けて運を開くという、地域の多様な人々の願いに応える守り神としての役割を象徴している、といえます。

ご利益

それぞれのご祭神によるご利益は以下のとおりです。

倉稲魂命によるご利益

- 商売繁盛

- 財福招来

- 五穀豊穣

日本武尊によるご利益

- 開運招福

- 武運長久

- 難局打開

保食神によるご利益

- 五穀豊穣

- 食物の神徳

ご利益人気no.1は「商売繁盛」

最も人気が高いのは「商売繁盛・開運出世」です、その理由は以下のとおりです。

まず、花園神社は江戸時代に開かれた宿場町「内藤新宿」の総鎮守として、古くからこの地の商業活動と発展を見守り、地域の経済的な成功を願う人々の信仰を集めてきました。

さらに、主祭神の一柱である倉稲魂命(うかのみたまのみこと)は、全国の稲荷神社に共通する商売繁盛の神様です。

そして、このご利益を象徴するのが、毎年11月に開催される「酉の市」(大酉祭)です。この祭は、商売繁盛の縁起物である熊手を求める人々で境内が埋め尽くされ、数十万人規模の参拝客を集める花園神社最大の行事です。関東三大酉の市の一つとして数えられており、花園神社の商売繁盛のご利益は絶大な人気を誇っています。

花園神社の祭典・年間行事

花園神社で行われている月ごとの祭典行事は以下のとおりです。

| 月 | 行事・祭典名 | 内容概要 |

|---|---|---|

| 1月 | 初詣・歳旦祭 | 新年の参拝で賑わい、歳旦祭で国家安泰・五穀豊穣を祈願。 |

| 2月 | 節分祭 | 豆まき神事が行われ、厄除けと福招きを願う。芸能人が参加することも。 |

| 5月 | 例大祭(下記詳細) | 花園神社最大の祭典。神輿渡御や露店で新宿が祭り一色に染まる。 |

| 6月 | 夏越の大祓 | 茅の輪くぐりで半年の穢れを祓い、無病息災を祈願。 |

| 11月 | 酉の市(下記詳細) | 商売繁盛を願う縁起市。熊手を求める参拝者で深夜まで賑わう。 |

| 12月 | 年越の大祓・除夜祭 | 一年の穢れを祓い、新年を清らかに迎える準備を整える。 |

花園神社の例大祭(毎年5月)

本社の神輿の宮入り

花園神社の例大祭は、毎年5月28日に最も近い週末(金〜月)に開催される、新宿の初夏を彩る最大の祭典です。

御祭神への感謝と地域の繁栄を祈るこの祭りでは、町会神輿が新宿通りを練り歩き、ビル街が祭り一色に染まります。神輿連合渡御では複数の神輿が一堂に会し、威勢の良い掛け声とともに活気ある光景が広がり、沿道には多くの観客が集まります。

境内には約100店の露店が並び、参拝者や観光客で賑わい、祭りの熱気が夜まで続きます。期間中の参拝者数は約5万人以上とされ、開運出世や商売繁盛のご利益を求めて、地元のみならず遠方からも多くの人々が訪れます。

花園神社の酉の市(毎年11月)

1000個近くの提灯が取り付けられている

酉の市は、毎年11月の「酉の日」に開催される商売繁盛を願う縁起市で、花園神社の秋の風物詩として広く親しまれています。

開催日は年によって異なり、2025年は11月11日(一の酉)と23日(二の酉)に行われます。各日には前夜祭(15:00〜24:00)と本祭(正午〜24:00)があり、境内には約900灯の提灯が灯され、熊手商が軒を連ねます。

縁起物の熊手を求める参拝者で深夜まで賑わい、威勢の良い手締めの声が響き渡ります。昭和の香り漂う見世物小屋や夜店も登場し、懐かしさと活気が入り混じる独特の雰囲気が魅力です。期間中の来訪者数は60万人以上に達するとされ、関東三大酉の市の一つとして、新宿の秋を代表する祭りとなっています。

花園神社のアクセス情報

電車でのアクセス・最寄駅

東京メトロ「新宿三丁目駅」E2出口 徒歩0分

丸ノ内線・副都心線・都営新宿線が乗り入れています。

E2出口を出てすぐ左手に鳥居が見えます。

JR「新宿駅」東口 徒歩約7分

旧スタジオアルタ方面から靖国通りを渡り、新宿五丁目交差点を左折すると到着。

西武新宿線「西武新宿駅」南口 徒歩約6分

靖国通りを直進し、新宿五丁目交差点を左折して約80m。

バスでのアクセス

品97系統(新宿西口行き)「新宿三丁目」停留所 徒歩3分

東京信用金庫脇の道を入り、約70m進んだ右側。

早77系統(早稲田行き)「新宿伊勢丹前」停留所 徒歩3分

靖国通り方面へ直進し、新宿五丁目交差点を渡って約80m。

車でのアクセス

首都高速4号新宿線「新宿出口」より約5分

大ガードをくぐり靖国通りを東へ進み、新宿五丁目交差点を左折して約80m。

※専用駐車場はなし。近隣の有料駐車場(例:キプト新宿第2駐車場、ブルーパーキング歌舞伎町第2など)をご利用ください。

新宿の喧騒を離れ運気を研ぐ。美食を予約

参拝後は一休.comレストランで新宿三丁目の厳選美食を予約。

花園神社の記事まとめ

今回は、花園神社の魅力についてご紹介しました。

花園神社は、江戸時代から新宿の総鎮守として親しまれてきた由緒ある神社です。商売繁盛、厄除け、縁結びなど多彩なご利益が授かれます。

例大祭や酉の市など、にぎわいと伝統が息づく行事も見どころです。「怖い」と言われることもありますが、実際は誰でも気軽に訪れられる、温かな神社です。

ぜひ花園神社を訪れて、その歴史とご利益に触れてみてください。