大宮八幡宮は、東京都杉並区に鎮座する「東京のへそ」とも呼ばれる神社です。

境内の面積は東京ドームに匹敵し、東京都内で明治神宮、靖国神社に次いで三番目の広さを誇り、豊かな自然と厳かな空気に包まれた都心のパワースポットとして親しまれています。

本記事では、初めての方にもわかりやすく、大宮八幡宮の歴史・見どころ・ご祈祷・御朱印・アクセス情報までを丁寧にご紹介します。

大宮八幡宮の由緒と歴史

大宮八幡宮の創建は、平安時代の康平6年(1063年)にさかのぼります。これは、第70代・後冷泉天皇の天喜年中(1053~57)に奥州で起きた前九年の役を平定する勅命を受けた、鎮守府将軍の源頼義公が、奥州に向かう途上でこの地にさしかかったことに始まります。

その際、大空に八条の白雲がたなびき、あたかも源氏の白旗がひるがえるような光景を見た頼義公は、「これは八幡大神の御守護のしるしである」と喜び、戦に勝利した暁には必ずこの地に神社を建立することを誓って出陣しました。

そして、見事に奥州を平定して凱旋した頼義公は、誓いの通りに康平6年(1063年)に京都の石清水八幡宮より御分霊を勧請し、当社を創建しました。

以来、広大な神域を持っていたことから「武蔵国三大宮」の一つ、「多摩の大宮」として人々の崇敬を集めました。江戸時代に入ると、源氏の流れを汲む徳川家康公が江戸開府にあたり当社に参詣し、以降歴代の将軍からも篤く崇敬されました。

また、大宮八幡宮は古くから「東京のへそ」と呼ばれ、都の重心、つまり地理的な中心に位置するとされています。境内からは弥生時代の祭祀遺跡や住居跡が発見されており、太古の昔から特別な場所であったことがわかります。このような歴史的背景と、ご祭神が安産・子育てにご利益があることから、「へその緒」に通じる意味合いも込められ、「子育厄除八幡さま」として多くの人々に親しまれています。

由緒ある社紋(神紋)

五枚の笹の葉、三枚の竜胆(りんどう)の花の社紋

大宮八幡宮の神紋は「笹竜胆(ささりんどう)」です。

この神紋は、平安時代に「笹の葉」と「竜胆の花」を組み合わせて描かれたもので、清和源氏や村上源氏など、源氏一族を象徴する家紋として知られています。笹の葉が5枚の上に竜胆(りんどう)の花が3枚が描かれています。

大宮八幡宮は、源頼義公が戦勝を祈願して創建したという深い歴史を持つため、源氏とのつながりを示すこの笹竜胆が神紋として採用されており、大宮八幡宮の由緒と歴史を伝える、特別な意味を持つ紋様です。

ご利益

大宮八幡宮は、古くから多くのご利益があると信仰されています、主なご利益は以下のとおり。

- 厄除け・八方除け

「東京のへそ」と呼ばれる大宮八幡宮は、都心全体を守る強力なパワースポットとされています。東西南北、そして四隅の八方から訪れる災難や厄をすべて払い除ける力があると言われています。特に、厄年や人生の転機に八方除けのご祈祷を受ける方が多いようです。 - 縁結び・夫婦円満

主祭神の応神天皇、仲哀天皇、神功皇后は仲睦まじいご夫婦であり、ご祭神も夫婦神であることから、縁結びや夫婦円満のご利益が非常に強いとされています。境内にある「夫婦楠」や「夫婦銀杏」に手を合わせると、良縁に恵まれると言われています。 - 安産・子育て

神功皇后は、お腹に子どもを宿したまま戦に赴き、無事に帰還されたという伝説があります。このことから、安産や子どもの健やかな成長を願う参拝者が後を絶ちません。

応神天皇が何をしたのか、その生涯などについては以下の記事がおすすめです。

大宮八幡宮の見どころ

一之鳥居から参道を通って神門をくぐって社殿までの見どころ、境内社などの見どころを紹介します。

一之鳥居

表参道の入り口に佇む一之鳥居

一之鳥居は俗界(現世)と神域の境界を示す最初の門です。

昭和29年(1954年)に再建された大鳥居で、柱の直径約90センチ、高さは8メートル。建築様式は「明神系八幡鳥居」であり、笠木と島木が直線的に重なり、笠木の両端が斜めになっているのが特徴です。昭和61年(1986年)と平成13年(2001年)に改修が施され、現在も美しい姿を保っています。

二之鳥居

神聖なる神域を感じさせる二之鳥居

建築年などは不詳ですが、一之鳥居と同様、明神系八幡鳥居です。

二之鳥居は、くぐることで、参拝者は段階的に心を整え、敬虔な気持ちで社殿に向かうために欠かせないものです。

表参道

二之鳥居からの表参道、両側は主にケヤキ並木

大宮八幡宮の表参道の距離は約250メートルあります。両側はケヤキ並木であり、緑のトンネルを通りながら心を整えつつ社殿に向かうことができます。

大宮八幡宮には表参道だけでなく、南参道と北参道もありますがここでは割愛しています。

大宮の竹林

参道出口の右側には竹林が広がっている

古くから竹林が残されており、規模としてはそれほど大きくはありませんが、茶室「神泉亭」などがこの竹林と隣接しています。この竹林は季節の行事にも活用されており、大祓の茅の輪や七夕の竹や十五夜の神遊びの竹燈などに使われています。

神門

随神門の形式の神門です

この神門は、昭和39年(1964年)に造営されたもので、総檜造りの随神門で、左右に随身像が祀られています。弓矢を手にした随身像が神門の左右の格子戸の中に安置されており、向かって左側に左大臣、右側に右大臣の姿をした随身像が納められています。

社殿

昭和39年に造営され総檜造りの社殿

大宮八幡宮の社殿は、本殿、幣殿(へいでん)、そして拝殿(はいでん)が一体となった荘厳な佇まいです。

現在の社殿は、昭和39年(1964年)に造営されたもので、「八幡造(はちまんづくり)」という、八幡神社特有の建築様式を基に建てられました。この八幡造の最大の特徴は、通常は独立している本殿と拝殿が、一つの屋根で覆われ、つながっている点です。

大宮八幡宮の社殿もこの伝統的な八幡造を踏襲しています。

大宮八幡宮 八幡造の模型

大宮八幡宮に併設されている「清涼殿」には、檜造りの大宮八幡宮の社殿の模型が展示されています。非常に貴重な模型であり、左の拝殿~中央の幣殿~右の本殿まで一体となった構造が八幡造りの特徴です。

大宮稲荷神社・三宝荒神社

衣食住・商売繁盛の神である大宮稲荷神社

大宮稲荷神社と三宝荒神社は、人々の暮らしに深く関わるご利益を持つ神社として知られています。

大宮稲荷神社は、衣食住の神として信仰されており、特に商売繁盛のご利益で多くの参拝者を集めており、大宮八幡宮と姉妹友好神社である宮城県の竹駒神社を合祀しています。

また、すぐ隣に鎮座する三宝荒神社は、火の神・竈(かまど)の神を祀っており、防火・火災除けや生活全般を守護する神として崇敬されています。毎年年末・年始には、多くの参拝者が三宝荒神符(御札)を拝受しに参拝しています。

若宮八幡神社(わかみやはちまんじんじゃ)

本殿向かって左側に鎮座する若宮八幡神社は、主祭神である八幡大神の御子神、仁徳天皇を祀っています。仁徳天皇は、民衆の暮らしを第一に考えた「民のかまど」の故事で知られる、民政の神様です。

この若宮八幡神社には、さらに白幡宮(しらはたぐう)と御嶽榛名神社(みたけはるなじんじゃ)が相殿として祀られています。

- 白幡宮

大宮八幡宮を創建した源頼義公と、その子の源義家公(八幡太郎)の御霊が祀られています。源氏の白旗に由来する社名からもわかるように、源氏ゆかりの神社として、武運長久や必勝祈願のご利益があるとされています。 - 御嶽榛名神社

武蔵国(東京都・埼玉県)の御嶽講と上州(群馬県)の榛名講の人々によって古くから信仰されてきたお社です。武蔵御嶽神社(東京都青梅市)と榛名神社(群馬県高崎市)のご分霊を祀っており、農業・養蚕の神様として、また五穀豊穣や開運のご利益があるとされています。

大宮天満宮(おおみやてんまんぐう)

菅原道真公を祀る大宮天満宮

本殿の右側に鎮座する大宮天満宮は、学問の神様として名高い菅原道真公(すがわらのみちざねこう)を祀っています。

合格祈願に訪れる学生や家族で賑わい、絵馬には様々な願い事が書かれています。学業成就だけでなく、書道の上達や就職活動の成功を願う方にもご利益があるとされています。

毎月25日には大宮天神月次祭が斎行され、7月には大宮天神こどもまつりが開催されるなど、地域の人々に大切にされています。

共生の木(ご神木)

ご神木である「共生の木」は、二本の木が一本の幹で結ばれています。

二本の木が寄り添い、一本として共生する姿は、人と人との縁、特に男女の縁を結ぶ象徴とされ、夫婦や恋人がこの木に触れて祈ることで、絆が深まり、末永い幸せが続くと信じられています。相互扶助、夫婦和合、国際協力、宗教協力などを象徴するご神木として信仰されています。

多摩清水社

延命長寿の多摩清水社の鳥居

多摩清水社は、かつて武蔵野の原野に湧き出ていた清水を祀る神社です。社名の「多摩」は、この地の豊かな水脈に由来しています。御神水には延命長寿と厄除開運のご利益があるとされ、多くの参拝者がペットボトルを持参して持ち帰ります。この水は「多摩の大宮水」として大切にされ、水の恵みに感謝する例祭(水神祭)が毎年8月1日に執り行われています。

蛇口(水栓)を回すと御神水が出て来る

お茶室

裏千家による茶道教室「大宮八幡塾」の会場

神門のそばにお茶室「神泉亭」があり、裏千家による茶道教室が毎週水曜日に開催されています(午前:初心者の為の茶道教室、午後:母と子の茶道教室)。

茶道裏千家「千玄室大宗匠」が献茶したこtもある

毎年5月には裏千家による献茶会が執り行われており、社殿、清涼殿、境内、神泉亭でお茶が点てられます。令和7年度の第25回の献茶会では、鵬雲斎千玄室大宗匠が濃茶と薄茶を献じられました。

弓道場(振武殿)

大宮八幡宮の弓道場「振武殿」

大宮八幡宮の北参道、赤鳥居を出てすぐのところに弓道場「振武殿(しんぶでん)」があります。

古来から弓矢は武器としてだけでなく、魔を祓い、邪を祓う神具とされてきました。武士にとって重要な武器であり、神聖な道具であったため、弓道の鍛錬を神様の前で行うことは、武道の精神を磨き、武運を祈願することにつながるとして、境内に弓道場を設けられたと考えられます。

「振武殿」での練習風景

振武殿は、5人立ちができるほどの広さがあり、都内有数の規模で、ここでは熱心な弓道家たちが日々稽古に励んでいます。振武殿は、小笠原流弓術の道場「大宮支教場」としても使われ、春と秋には、神前に日頃の鍛錬の成果を奉納する「奉納射会」が開催され、多くの弓道愛好家で賑わいます。

夫婦銀杏

幹が太い男銀杏、高さ26メートル

男銀杏と女銀杏がまるで夫婦のように並んでいる姿から夫婦銀杏と呼ばれています。夫婦の絆や良縁を象徴しているとされ、多くの参拝者が手を合わせています。特に、銀杏(イチョウ)は非常に長い樹齢を持ち、病害虫にも強いため、長寿と生命力のシンボルとされています。

このご神木に祈ることで、末永い夫婦円満や家族の繁栄が実現すると信じられています。

幹が細い方が女銀杏

御神輿庫

32基もの御神輿が納められています

大宮八幡宮の御神輿庫には32基もの御神輿が納められています。大宮八幡宮の御祭神が乗られる本社神輿と、周辺の氏子地域に所属する大小さまざまんあ町会神輿が納められています。例大祭では、32基もの御神輿が集結し、周辺地域で勇壮な渡御を行います。

清涼殿(結婚式場)

緑に囲まれ格式を感じる清涼殿

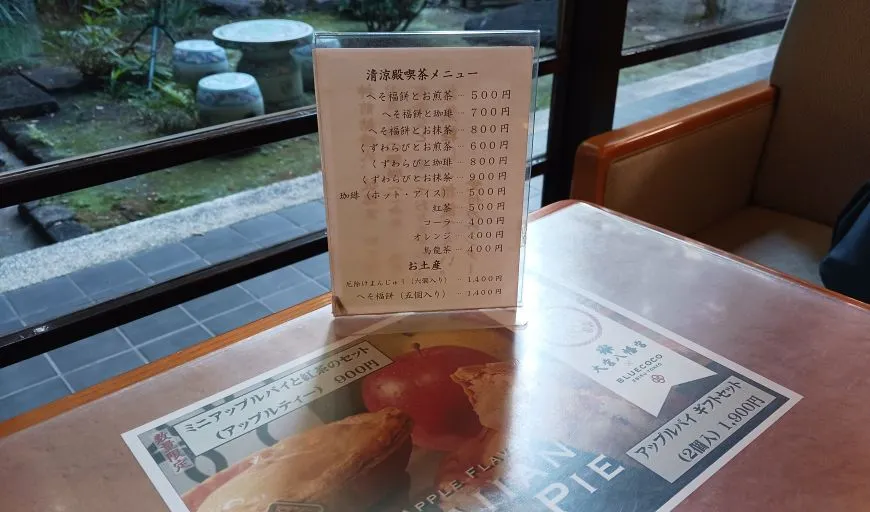

清涼殿は、結婚式場や法要に利用さっる格式高い多目的施設で、一般の参拝者も利用できる喫茶スペースとしても開放されています。

参拝後に喫茶コーナーでくつろげます

へそ副餅などの和の甘味に加え、コーヒーや紅茶、アップルパイといった洋風メニューも提供されています。参拝後にぜひ喫茶コーナーで寛いでみてください。

大宮八幡宮の御朱印

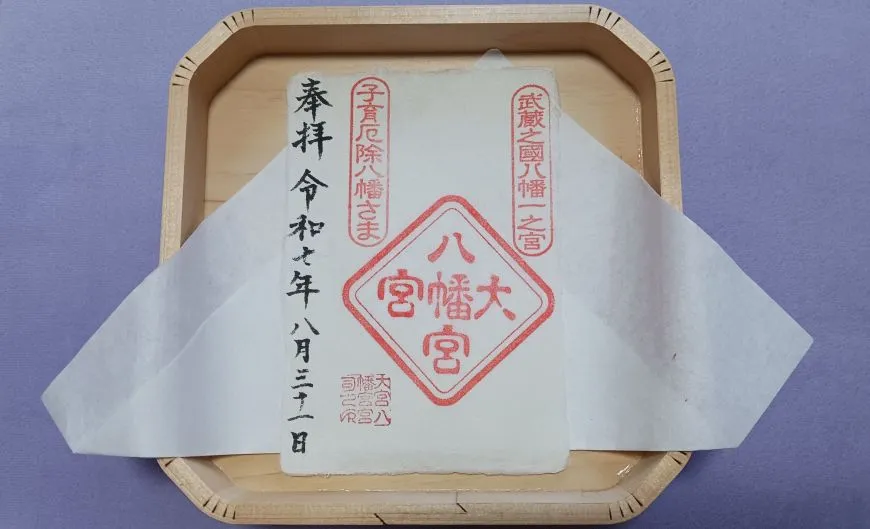

通常御朱印

今回は書置きの通常御朱印(初穂料500円)を拝受いたしました。

中央の朱印には「大宮八幡宮」が押されており、右上には「武蔵之國八幡一之宮」、左上には「子育厄除け八幡さま」が押されており、奉拝と日付が墨書きされています。

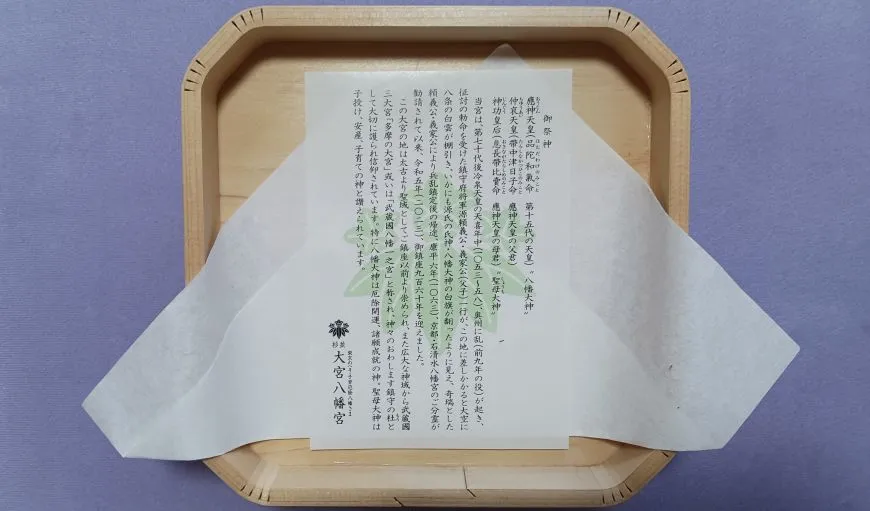

御朱印を拝受しますと、以下の由緒書きも一緒に頂きました。

御朱印に付いてくる由緒書き

由緒書きには、源頼義・義家親子が戦の前に八幡大神の御加護を感じ、戦勝後の永承6年(1063年)に京都の石清水八幡宮から御分霊を奉遷し創建し、以来、源氏の氏神として栄え、武蔵国を代表する神社の一つとして称えられていること、八幡大神が厄除開運、応神天皇は子授け・安産・子育ての神として信仰されていることなどが記載されています。

通常御朱印以外に、境内に祀られている大宮天満宮の月次祭(毎月25日)には「大宮天神祭 限定御朱印(初穂料500円)」が頒布されています。

お守りなどの授与品

お守り、ご神札、絵馬などが豊富

以下のとおり、お守り、ご神札、絵馬など、授与品の種類は豊富です。

お守り

- 交通安全

交通安全御幣(青)、交通安全錦守(赤)、交通安全錦守(青)、交通安全根付守(赤)、交通安全御幣守(青)、交通安全木札守、交通安全ステッカー守 - 商売繁盛:商売繁盛木札

- 学業成就・合格祈願

学業成就守錦守、学業成就守、合格守り、合格鉛筆、勝運守、勝御守 - 心願成就

心身健全守、開運守り、厄除守、えんむすび守、ペット絆御守、旅行安全守、すこやか守、恋むすび守、心身健全鈴守、子育て御守、根付守、匂玉幸福守、病気平癒守 - 子授け・安産

子授御守、安産守、安産腹帯、大宮八幡息長帯(おきながおび) - ランドセルお守り:ピンク、黒、青、赤

ご神札・ご神符

大宮大麻、神宮大麻、三宝荒神符 一揃(かまじめ)、火防紙札、熊野大麻、白山大麻、家内安全木札

絵馬

- 祈願絵馬:祈願絵馬(学業成就)、祈願絵馬

- 干支絵馬:干支絵馬(大)、干支絵馬(小)

その他、熊手、絵馬付破魔矢、弓矢セット、ミニ守護矢、特大鏑矢、大宮水、幸福おみくじ、絵はがき、干支土鈴も授与されています。

大宮八幡宮のご祈祷

大宮八幡宮のご祈願は、通年の行事として毎日受け付けています。特別な予約は必要なく、当日、受付時間内に神社に直接行けば随時ご祈祷を受けることができます。

- 受付時間: 午前9時30分から午後4時30分まで

- 初穂料:

初宮詣: 10,000円から

安産祈願: 8,000円から

その他諸祈願: 10,000円から(8,000円や5,000円での受付もあり) - ご祈願の種類: 安産祈願、初宮詣、七五三詣、厄除祈願、交通安全、商売繁昌、学業成就、心願成就、家内安全、病気平癒、旅行安全、縁結び、方位除けなど、多岐にわたります。

安産祈願について

安産祈願は、妊娠5ヶ月目に入った最初の戌の日に、母子の健康と安産を願う伝統的な儀式です。

【当日の流れ】

- まず、ご祈祷受付で初穂料を納め、受付を済ませます。

- 待合室で順番を待ち、ご祈祷の時間になったら拝殿へと案内されます。

- 拝殿では、神職が祝詞(のりと)を奏上し、神様に安産を祈願します。

- その後、巫女が「大宮八幡豊栄舞(とよさかのまい)」を奉納し、清らかな鈴の音で邪気を祓います。

- 最後に、神職から安産のお守りや腹帯などが手渡され、ご祈願は終了となります。

授与品: 安産御守、大宮八幡 息長帯(安産腹帯)、マタニティマーク入りのお守り、安産祈願絵馬が授与されます。

お宮参り(初宮詣)について

初宮詣は、赤ちゃんが生まれて初めて神社にお参りし、健やかな成長を神様に感謝し、祈願する儀式です。男の子は生後31日目、女の子は生後33日目にお参りするのが一般的です。

【当日の流れ】

- まず、ご祈祷受付で初穂料を納め、受付を済ませます。

- ご祈祷では、赤ちゃんの名前を神職が読み上げ、神様に今後の健康と成長を祈願します。

- 安産祈願と同様に、巫女舞と鈴振り神事が奉納されます。

- ご祈祷後には、子育て守護矢や初宮詣絵馬が授与されます。

七五三詣について

七五三詣は、子どもの成長を神様に感謝し、今後の健やかな成長を祈願する伝統的な儀式です。3歳の男女、5歳の男の子、7歳の女の子が対象となります。

【当日の流れ】

- ご祈祷受付で初穂料を納め、受付を済ませます。

- 拝殿にて、神職が子どもの健やかな成長を願う祝詞を奏上します。

- 巫女舞と鈴振り神事が奉納され、お祓いを受けます。

- ご祈祷後、千歳飴や縁起物などのお祝いの品が授与されます。

大宮八幡宮の祭典・年間行事

大宮八幡宮では、一年間をとおして様々な行事が行われています。

| 月 | 祭典・行事 | 開催時期 | 概要 |

| 1月 | 初詣 | 正月 | 新年の幸せを願う参拝 |

| 新春初祈願祭 | 1日 | 新年の祈願を行うお祭り | |

| 小笠原流 蟇目(ひきめ)の儀・大的式 | 2日 | 小笠原流宗家による弓の神事 | |

| 元始祭 | 3日 | 皇室の弥栄と国の隆昌を祈るお祭り | |

| 古神矢・古神札等焼納祭(どんど焼き) | 15日 | 古いお札やお守りを焚き上げる行事 | |

| 大宮天満宮 初天神大祭 | 25日 | 大宮天満宮で行われるお祭り | |

| 2月 | 朔旦祭 | 1日 | 毎月行われるお祭り |

| 節分祭・鬼の舞・豆撒き神事 | 2日 | 豆まきで邪気を祓う行事 | |

| 大宮稲荷神社 初午大祭 | 8日 | 大宮稲荷神社で行われるお祭り | |

| 紀元祭並びに橿原神宮遙拝 | 11日 | 神武天皇を称え、橿原神宮を遥拝するお祭り | |

| 月次祭 | 15日 | 毎月行われるお祭り | |

| 天長祭並びに皇居遙拝 | 23日 | 天皇陛下のご長寿を祈るお祭り | |

| 大宮天神梅花祭 | 25日 | 大宮天満宮で行われる、梅の花を愛でるお祭り | |

| 3月 | 朔旦祭 | 1日 | 毎月行われるお祭り |

| 神功皇后祭 | 3日 | 神功皇后をお祀りするお祭り | |

| 春季大祭 | 3月下旬〜4月上旬 | 春の訪れを祝うお祭り | |

| 4月 | 昭和祭 | 29日 | 昭和天皇を記念するお祭り |

| 5月 | わかば祭り(春の大祭) | 3日〜5日 | 五穀豊穣を祈るお祭り |

| 6月 | 水無月書写会 | 21日〜29日 | 厄除け・開運を願う書写会 |

| 大祓(夏越祓) | 25日〜30日 | 半年間の穢れを祓い清める神事 | |

| 7月 | 納涼大宮天神こどもまつり | 24日、25日 | 模擬店などが出店する夏祭り |

| 大祓(夏越祓) | 30日 | 夏越祓の神事 | |

| 8月 | 朔旦祭 | 1日 | 毎月行われるお祭り |

| 月次祭 | 15日 | 毎月行われるお祭り | |

| 大宮天神月次祭 | 25日 | 毎月行われるお祭り | |

| 二十四日祭 | 24日 | 特定の日にちに行われるお祭り | |

| 大宮幼稚園創立記念祭 | 26日 | 大宮幼稚園の創立を祝うお祭り | |

| 例大祭準備 | 28日 | 例大祭に向けての準備 | |

| 9月 | 朔旦祭 | 1日 | 毎月行われるお祭り |

| 菊被綿飾り | 1日〜16日 | 菊の花を飾る行事 | |

| 大宮八幡祭り(秋の大祭) | 13日〜16日 | 年間で最も重要なお祭り | |

| 若宮八幡神社例祭・白幡宮例祭 | 12日 | 若宮八幡神社と白幡宮で行われるお祭り | |

| 大宮天神月次祭 | 25日 | 毎月行われるお祭り | |

| 10月 | 杉並大宮菊花展 | 下旬〜11月下旬 | 美しい菊が展示される |

| 朔旦祭 | 1日 | 毎月行われるお祭り | |

| 十五夜の神遊び月の音舞台 | 4日 | 月を愛でる観月祭 | |

| 月次祭 | 15日 | 毎月行われるお祭り | |

| 神宮神嘗祭遙拝 | 17日 | 伊勢神宮神嘗祭を遥拝するお祭り | |

| 大宮天神月次祭 | 25日 | 毎月行われるお祭り | |

| 11月 | 杉並大宮菊花展 | 〜下旬 | 美しい菊が展示される |

大宮八幡祭り(秋の例大祭)

夏の暑さが和らぎ、秋の訪れを感じる9月には、恒例の大宮八幡祭りが開催されます。

令和7年は、9月13日(土)~16日(火)に開催。

まず14日には、夕方6時から宵宮祭が行われます。15日には午前10時に例祭・氏子奉幣祭が執り行われ、神社本庁から献幣使が参向し、本庁幣の供進を受けます。

そして、秋の実りに感謝し、皇室と国家の安泰、氏子崇敬者の隆昌と発展を祈念します。続いて、大宮・方南南・方南北・和田東・和田西・松ノ木の6つの地区の氏子から寄せられたご浄財が氏子幣として奉幣使により大前に献じられ、氏子祈願詞が奏上されます。

14日の夕刻から小神輿や太鼓山車の町内渡御、15日の昼間は大神輿の町内渡御が行われ、午後6時から8基による神輿合同宮入りが行われます。

さらに、小笠原宗家による弓の神事や、大宮幼稚園の園児による民謡踊り、杉並太鼓、方南エイサー踊り、高井戸囃子、野点茶会などの神賑行事も行われます。

また、重陽の節句に合わせた菊被綿飾りが清涼殿のロビーで展示されます。

秋の大祭では、9月13日~15日まで境内におよそ約100店の露店が立ち並び、さまざまな食べ物や遊戯を楽しむことができます。

大宮八幡宮の基本情報

【住所】東京都杉並区大宮2-3-1

【電話番号】03-3311-0105

【参拝時間】境内はいつでも参拝可能。

【祈祷受付時間】9:30~16:30

【ご祭神】

・応神天皇(おうじんてんのう)

・仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)

・神功皇后(じんぐうこうごう)

【末社】大宮天満宮、若宮八幡神社、大宮稲荷神社など

【ご利益】

厄除け、安産祈願、子育て、家内安全、良縁成就、夫婦円満、健康長寿、交通安全、学業成就 など

【公式サイト】https://www.ohmiya-hachimangu.or.jp/

大宮八幡宮のアクセス・最寄駅

最寄駅:永福町駅

表参道の一之鳥居まで京王井の頭線 永福町駅から徒歩約13分です。

最寄駅:西永福駅

南大鳥居までのルートです。京王井の頭線 西永福駅より徒歩約10分です。

大宮八幡宮の駐車場

表参道に無料駐車場

大宮八幡宮には参拝者専用の無料駐車場が二か所あります。一つは表参道の無料駐車場、もう一つは南参道の清涼殿の正面にある無料駐車場です。台数には限りがあり、特に清涼殿前の駐車場の収容台数は10台ほどで、清涼殿での結婚式などの際は駐車できない場合もあります。

清涼殿の正面に無料駐車場

東京のへそで安産祈願。地元の名店予約と「家族を守る守護資産」

参拝後はホットペッパーグルメで永福町・浜田山周辺の名店を予約して美味を味わってみてはいかがでしょうか。

大宮八幡宮 紹介まとめ

東京・杉並区に鎮座する「東京のへそ」である大宮八幡宮は、子育て・厄除けなどのご利益で知られる八幡さまです。

一之鳥居から続く石畳の参道や夫婦銀杏が見守る神門、総檜造りの社殿など、荘厳な建築と自然が織りなす神聖な空間が魅力です。今回はさまざまな見どころ、御朱印、お守りや例大祭、アクセス・駐車場情報など、参拝に役立つ実用情報も紹介させてもらいました。

この記事を通じて、大宮八幡宮の魅力と奥深さに触れ、実際に足を運びたくなるきっかけとなれば幸いです。