令和7年度、東京都文化功労者表彰式において、谷保天満宮獅子舞保存会が文化功労部門で表彰されることが決定しました。これは、平安時代から約1000年以上続く「古式獅子舞」の継承と地域文化への貢献が高く評価された結果です。

しかし、この朗報の裏側では、舞子の後継者不足という深刻な課題が浮き彫りになっています。舞の継承が危機に瀕する中、獅子舞保存会は、広く舞子を急募することにしました。

この記事では、文化・伝統芸能面で極めて価値の高い古式獅子舞が受賞に至った背景や理由を紹介するとともに、後継者難を克服するための舞子募集の現状、そして舞子になることの意義や魅力についても詳しくお伝えします。伝統を未来へつなぐ担い手として、共感された方にはぜひ応募していただきたい内容です。

この記事は、例大祭の2日目、令和7年9月28日(日)に書いたものです。

令和7年度東京都名誉都民顕彰式及び東京都功労者表彰式について

- 日時:令和7年10月1日(水曜日)午前10時15分から

- 会場:東京都庁第一本庁舎5階 大会議場(新宿区西新宿二丁目8番1号)

- 出席者:名誉都民、功労者、東京都知事、都議会議長・副議長、各会派幹事長、総務委員会・文教委員会委員長、副知事、教育長など

- 式次第:

10:15 開式・国歌斉唱 - 名誉都民称号記贈呈(2名)

- 功労者表彰状贈呈(代表13名)

- 知事式辞・議長祝辞・来賓紹介

- 名誉都民謝辞・功労者代表謝辞

- 11:01 閉式

谷保天満宮獅子舞保存会は、東京都功労者273名(うち団体19)のひとつとして表彰されます。

受賞の背景と意義

今回の受賞に至った背景と意義について考察してみました。

受賞に至った背景

令和7年度、東京都文化功労者表彰式において、谷保天満宮獅子舞保存会が文化功労部門で表彰されることが決定しました。これは、平安時代から続く「古式獅子舞」の継承と地域文化への貢献が高く評価されたからです。

谷保天満宮獅子舞保存会は、天暦3年(949年)に村上天皇から獅子頭三基と天狗面が下賜された由緒を守り、毎年の例大祭で「獅子舞宵宮参り」を奉納。

神事としての厳粛さと、恋愛・秩序・自然・社会・神聖という五つの象徴性を重層的に描く舞は、国立市の無形民俗文化財にも指定されています。

その舞は、単なる伝統芸能ではなく、観る者の心に深く訴えかける「生きた文化遺産」として、東京都の文化的多様性と精神性を支えてきた、といったことが高く評価されと考えられます。

受賞で評価された意義

このような受賞の背景に加え、今回の受賞には、以下の重要な意義があると考えます。

千年の文化を「生きたかたち」で継承している意義

谷保天満宮の古式獅子舞は、天暦3年(949年)に始まる由緒を持ち、千年以上にわたり地域とともに舞われてきた神事です。保存会はこの舞を、単なる「保存」ではなく、毎年の奉納という実践を通じて「生きた文化」として継承しています。これは、文化財の静的な保護とは異なり、動的な継承モデルとして極めて価値が高いものです。

地域と神事をつなぐ「精神的な支柱」としての意義

獅子舞は、五穀豊穣・厄除け・地域安寧を祈る神事であり、保存会の活動は地域住民の精神的な結びつきと文化的誇りを育んでいます。とりわけ「宵宮参り」は、神聖な空間で舞われることで、神と人、過去と現在、個人と共同体をつなぐ場となっており、都市化が進む現代においても地域の精神的な支柱として機能している伝統だといえます。

象徴性の高い舞を通じて、現代人の感情と社会性に訴えかける意義

古式獅子舞は、恋愛・秩序・自然・社会・神聖という五つの象徴性を重層的に描く舞です。雌獅子の選択、道化の混乱、天狗の調停など、人間の感情や社会的関係性を舞で表現する構造は、観客の心に深く訴えかけ、現代人の内面と共鳴する文化体験を提供しています。これは、伝統芸能が持つ「普遍性」と「現代性」の融合を示す好例です。

都市文化の多様性と深みを支える意義

東京都は多様な文化が共存する都市であり、谷保天満宮の獅子舞はその中でも多摩地域に根ざした民俗文化の核として、都市文化の深みと広がりを支えています。保存会の活動は、地域文化の価値を都市全体に伝える役割を果たしており、東京という都市の文化的アイデンティティの一部として位置づけられます。

未来への文化継承モデルとしての意義

保存会は、舞子の育成や地域行事への参加、デジタル記録などを通じて、伝統を未来へつなぐ活動を続けてきています。これは、文化を「守る」だけでなく、「育て、伝える」姿勢であり、持続可能な文化継承モデルとして他地域や他分野にも示唆を与えるもので極めて重要です。

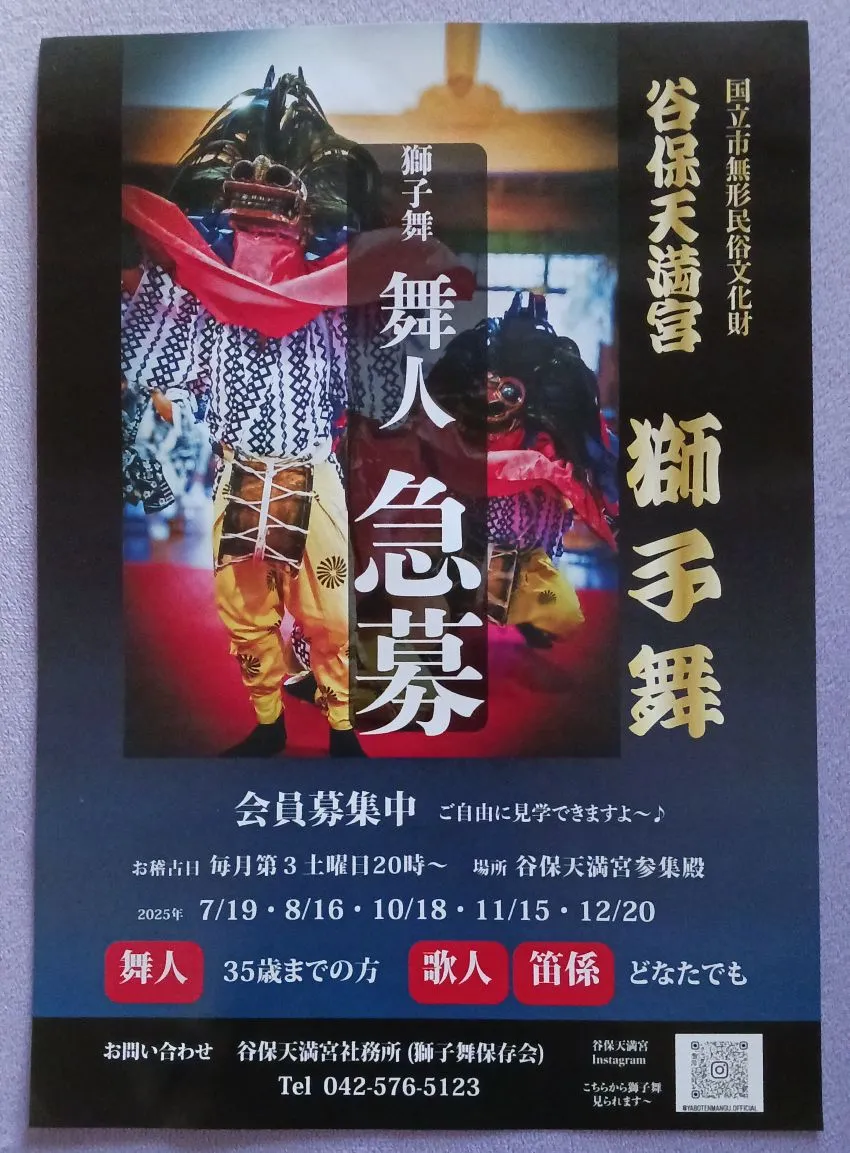

舞子の後継者不足と急募について

獅子舞保存会が舞子の急募を決定

今回、谷保天満宮の獅子舞保存会は文化功労賞を受賞しますが、保存会が抱える最大の課題は「舞子の後継者不足」です。

舞を担う5人の役(雌獅子・雄獅子2名・道化・天狗)は、いずれも高度な所作と物語理解を要するそうです。近年は若手の参加が減り、舞の継承が危機に瀕していることを広く認識してほしいです。

保存会は令和7年の例大祭に向けて、広く舞子を募集することを決定。伝統を守るだけでなく、未来へとつなぐ担い手を育てることが急務となっています。

昨日、執り行われた古式獅子舞の際、保存会より以下のアナウンスがありました。

「舞人、歌人、笛係の後継者がなかなか育っていません。そのため、今年初めて国立市の広報に「後継者となっていただける会員を募集しましたが、歌人と笛係はそこそこ集まるのですが舞子への応募がなかなか来ません」とのことでした。

ですので、舞子になる価値をぜひ多くの方々、特に若い人たちに理解していただければと思います。

舞子となる価値と魅力

古式獅子舞の舞子になることは、単なる「演者」ではなく、千年の物語を身体で語る語り部になり、以下のような価値と魅力があるでしょう。

神事に立ち会う誇り

舞は神前で奉納される神聖な儀式です。舞子となることは神と人をつなぐ存在を体験できるのです。

物語の体現者

雌獅子の揺れ、雄獅子の競い、道化の滑稽、天狗の調停、それぞれが人間の感情や社会の象徴を担う語り部となれます。

地域文化の継承者

舞子は地域の誇りを背負い、次世代へと文化をつなぐ架け橋となるのです。

身体と心の芸術

舞は所作だけでなく、感情と意味を込めて演じる総合芸術です。自己表現の場でもあり、自己成長に大きく繋がります。

仲間とともに舞う喜び

保存会の活動は世代を超えた交流の場。舞台裏には温かな絆があります。

古式獅子舞の舞台に立つことは、千年の歴史の一部になることであり、あなたの協力が、社会貢献とともに自己成長への一歩となることでしょう。

舞子になることに少しでも興味を感じた方は、ぜひ、獅子舞保存会へ問い合わせみてください。

舞子への応募・問い合わせ先情報

舞人(舞の演者):35歳までの方

歌人(歌唱担当):年齢制限なし

笛奏(笛の演奏者):年齢制限なし

※経験不問。初心者歓迎。見学からの参加も可能です。

練習日程(令和7年度)

10月11日(土)

11月15日(金)

12月20日(金)

時間:午前10時〜

場所:谷保天満宮 参集殿(東京都国立市)

見学・参加について

見学は自由。事前申込不要

舞や楽器に興味がある方、地域文化に触れたい方、伝統芸能を体験したい方におすすめ

練習は保存会のメンバーが丁寧に指導。初心者でも安心して参加できます

お問い合わせ

電話番号:042-576-5123(谷保天満宮獅子舞保存会)

この古式獅子舞は、国指定重要無形民俗文化財であり、東京都文化功労賞も受賞した由緒ある神事です。舞子になることは、千年の物語を身体で語る語り部になること。伝統を未来へつなぐ担い手として、あなたの一歩が文化の灯を守ります。

谷保天満宮のことを詳しく知りたい方には、以下の記事がおすすめです。