佐賀県鹿島市に鎮座する祐徳稲荷神社(ゆうとくいなりじんじゃ)。そのあまりに鮮烈な朱色の社殿と、京都の清水寺を思わせる「空中の舞台(懸造り)」の壮麗さから、「鎮西日光(ちんぜいにっこう)」(九州の日光東照宮)という異名を持つ、日本を代表する神社の一つです。

この神社は、京都の伏見稲荷大社、茨城の笠間稲荷神社と並び「日本三大稲荷」の一つに数えられ、年間300万人もの参拝者が訪れる、西日本屈指のパワースポットです。

しかし、その一方で「祐徳稲荷神社に行ってはいけない」という、ちょっと気になる噂があることも事実のようです。

この記事は、そんな疑問を抱えるあなたのために、

- 「行ってはいけない」と言われる理由の真実

- ご祭神はなんの神様で、どんなご利益があるのか?

- 絶対にチェックすべき御朱印やお守り、そして圧巻の見どころ

までを徹底的に解説します。この記事を読めば、祐徳稲荷神社への参拝が何倍も深く、充実したものになることでしょう。さあ、日本三大稲荷の魅力とへとご案内しましょう!

祐徳稲荷神社の由緒・歴史

見上げる御本殿は圧巻です

祐徳稲荷神社の歴史は、江戸時代に遡ります。その始まりには、一人の女性の篤い信仰心が深く関わっています。

始まりは「お嫁入り」と「御分霊」

祐徳稲荷神社が創建されたのは、1687年(貞享4年)のこと。鹿島藩主※1の鍋島直朝(なべしまなおとも)公のもとへ、京都の公家、花山院家から萬子媛(まんこひめ)が輿入れ(およしいれ=嫁入り)されました。※1:鹿島藩は佐賀県にあった外様大名鍋島家のこと。

萬子媛は、故郷を離れるにあたり、自身の篤い信仰の証として、京都御所から稲荷大神の御分霊(ごぶんれい)を勧請(かんじょう=神様の分身を招き祀ること)し、この鹿島の地に祀ったのが祐徳稲荷神社の始まりです。

「鎮西日光」とも呼ばれているワケ

この神社最大の魅力は、社殿の構造です。

祐徳稲荷神社の社殿は、懸造り(かけづくり)という、京都の清水寺のように、急な崖に組み込まれた巨大な舞台造りの上に社殿が建てられています。

社殿と舞台は鮮やかな朱色(丹塗り)で彩られており、その豪華絢爛な姿は、栃木県の日光東照宮を彷彿とさせることから、九州(鎮西)の日光(東照宮)という意味で「鎮西日光(ちんぜいにっこう)」と呼ばれています。

現在の社殿は、昭和24年(1949年)の火災で焼失した後、1957年(昭和32年)に再建されたものです。元々は木造造りでしたが、舞台とその足場も含めて社殿全体はコンクリートで再建されています。創建から約340年にわたり受け継がれてきたその壮麗な建築様式と美しさは、今でも多くの参拝者を魅了し惹きつけています。

社殿の再建は、明治神宮、靖国神社、多賀大社など日本を代表する神社の造営・修理などに深く関わった角南 隆(すなみ たかし)が手掛けたものです。

行ってはいけないって本当?

「祐徳稲荷神社に行ってはいけない」という噂が囁かれていますが、実際はどうなんでしょうか?その結論と囁かれている理由をお答えします。

【結論】誰でも参拝して良い、素晴らしい神社です

「祐徳稲荷神社に行ってはいけない」という言葉が広まる背景には、「稲荷大神の性質」と「参拝者の心構え」に対する、現実的で具体的な理由が隠されています。以下は、神様から歓迎されない、行ってはいけない人の特徴で、噂の真実を突いているものです。

食の神様が最も嫌う「食べ物を粗末にする人」

主祭神である倉稲魂大神は、もともと「食の神様」です。

食料の恵みに感謝せず、日常的に食べ残しが多い、食材を無駄にするといった姿勢は、神様の根本的な理念から最も遠ざかります。このような食への感謝の心がない人は、稲荷大神のご加護を授かりにくい、という戒めが「行ってはいけない」という形で広まったと考えられます。

発展の神様が後押しできない「後ろ向きな人」

稲荷大神は、商売繁盛や産業発展など、「現状を大きく発展させる」というポジティブなエネルギーを持つ神様です。

参拝時に愚痴、不平不満、他者への嫉妬といった後ろ向きな感情ばかりを抱えていると、神様の持つ「発展」のエネルギーとは波長が合いません。自ら努力しようとしない、他人に感謝をしない、後ろ向きな感情をもったまま願い事をする人は、当然ながらご利益を授かる資格がなく、行ってはいけない人となります。

結論、祐徳稲荷神社は、感謝の心と前向きな気持ちを持ち、マナーを守って参拝する人にとって、この上ないパワーを与えてくれる場所であり、不安に思う必要は一切ありません。

なんの神様?ご祭神は?

祐徳稲荷神社で祀られている神様(ご祭神)は、以下の三柱(みはしら)です。

- 主祭神:倉稲魂大神(うかのみたまのおおかみ)

なんの神様?:稲荷大神の主宰神で、五穀豊穣、特に商売繁盛や産業全般の発展を司る、強力な神様です。 - 相殿:大宮売大神(おおみやめのおおかみ)

なんの神様?:女性開運、良縁、結びの神様です。芸能や外交の神としても知られています。 - 相殿:猿田彦大神(さるたひこのおおかみ)

なんの神様?:道開き、交通安全、物事を良い方向へ導く導きの神様です。

この三柱が一体となって祀られていることで、生活の安定(食・発展)から、良縁、そして安全に至るまで、幅広いご利益を授けてくださるのが祐徳稲荷神社の特徴です。

ご利益・ご神徳

祐徳稲荷神社でいただける主なご利益は以下のとおりです。

- 商売繁盛・五穀豊穣

倉稲魂大神の神徳による、最も基本的なご利益です。家業の繁栄や事業の成功を強く後押しします。 - 女性開運・縁結び

創建のいわれ(萬子媛の輿入れ)と、大宮売大神の神徳から、女性からの信仰が特に厚いご利益です。良縁成就、夫婦円満、女性の幸福を願う方に最適です。 - 交通安全

猿田彦大神の神徳によるご利益。車や旅行など、道中すべての安全を守ります。 - 家運隆昌

家庭の繁栄や、家族全員の幸福を願うご利益です。

祐徳稲荷神社の御朱印

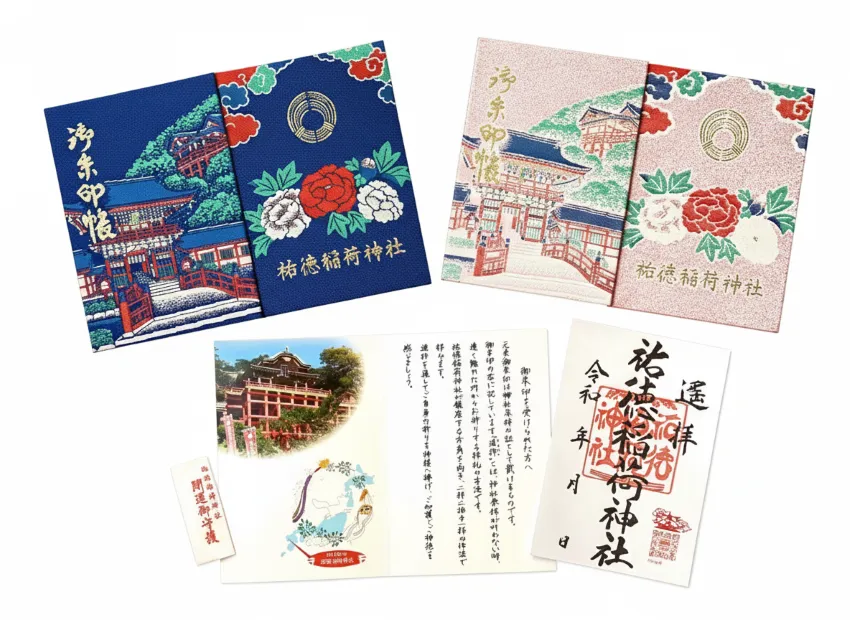

出典:祐徳稲荷神社の公式サイト

御朱印帳

祐徳稲荷神社の御朱印帳は、紺色とピンク色の2種類があり、どちらも鮮やかな朱色の楼門と、山の中腹に建つ本殿が表面に描かれています。裏面には美しい椿の花があしらわれており、上品なデザインが特徴です。サイズは一般的に普及している横11cm×縦16cmで、初穂料は御朱印代を含めて2,000円とされています。オンライン授与所からの入手は、御朱印込みで3,500円です。

御朱印

御朱印は基本的に1種類で、墨書きで「奉拝」「祐徳稲荷神社」と参拝日が記されます。中央には大きな神社印、右下には「佐賀県鹿島鎮座」の印が押されています。

御朱印の授与は、楼門をくぐって左奥にある社務所で行われ、受付時間は8時から16時までです。遠方の方のために、遥拝と書かれたオンライン授与の御朱印も用意されています。

外国人観光客などで賑わう授与所

祐徳稲荷神社のお守り

祐徳稲荷神社のお守りは、ご利益の幅広さから種類が豊富で、デザイン性もユニークなものが多いです。「うまくいく守」「勝守」をはじめ、萬子媛と大宮売大神の神徳から「恋守」や「結び守」は特に女性からの人気を集めています。全種類と初穂料は以下のとおり。

【開運・心願・特別な授与品】

一等星の光り輝くうまくいく守(金・銀): 5,500円, うまくいく守(超特大): 5,500円, 力添の龍(ゴールド・シルバー・ピンクゴールド): 4,500円, 道ひらきの龍(ゴールド・シルバー・ピンクゴールド): 4,500円, うまくいく絵馬(黄・黒・赤): 2,500円, うまくいく守 (大):1,500円, うまくいく守(小・紫):1,500円, うまくいく守(小・黄):1,500円, うまくいく守(特小・黒):1,500円, うまくいく守 (特小・白):1,500円

【縁結び・恋愛】(全て1,500円)

恋守, 結び守(青), 結び守(桃), 幸守(青), 幸守(桃), ありがとう守

【商売繁盛・金運・仕事】(全て1,500円)

商運守(黒), 商運守(黄), 金運守(大), 金運守(小), 財布守, 仕事守(青), 仕事守(赤)

【身体健康・安産】(全て1,500円)

錦守(紫), 錦守(赤), 厄除開運(青), 厄除開運(赤), 病気平癒, 健康長寿守, 足腰守, 安産守(金鈴), 安産守(贈), 子授子宝守

【交通安全】 (全て1,500円)

錦交通 (袋・紫), 錦交通(袋・赤), 錦交通 朱, 錦交通 紫, 錦交通 (小・青), 錦交通(小・赤), 五色交通, 御神矢交通(緑), 御神矢交通(桃), 友禅交通守 (大・紺), 友禅交通守(大・桃), 友禅交通守(小・青), 友禅交通守(小・赤), 友禅交通守 (特小・緑), 交通安全 特小, 交通安全 (寿・青), 交通安全(寿・赤), 交通安全 紺, カード型交通

オンライン授与品について

祐徳稲荷神社では遠方・高齢者などへの配慮として、オンライン授与所を設けています。 これは、地理的な距離や、急な階段・長距離移動といった身体的な負担により参拝が困難な方々が、ご自宅から神様のご加護(お守り・お札)を安心して受け取れるようにするためです。

オンライン授与所の詳細はhttps://yutoku.base.shop/からご覧ください。

【重要】年末年始の授与品の発送について

祐徳稲荷神社の公式サイトでは、以下の年末年始の発送の注意点が公表されています。

- 12月25日お申込み分まで通常発送予定

- 12月26日~1月10日までにお申込み分は発送までに1~2週間ほどかかる

- 1月11日お申込み分より通常発送となる

祐徳稲荷神社の見どころ

祐徳稲荷神社の境内は、どこを切り取っても絵になる、壮大なパワースポットです。

ここでは、御本殿、奥の院までの徒歩ルートに沿って絶対に見逃せない見どころをご紹介します。

神橋と社号標

神橋と社号標からすでに壮麗な社殿が見ます

まず一番最初に神橋(しんきょう)と社号標が迎え入れてくれます。神橋を渡る前から、手前の県道282号(奥山鹿島線)沿いの参拝者専用駐車場からも奥の御本殿まで見渡すことがでます。

手水舎

朱塗りの柱と金色の装飾が美しい手水舎

神橋を渡って鳥居をくぐると手水舎があります。

祐徳稲荷神社の手水舎は、朱塗りの柱と豪華な装飾が施された屋根、そして天井に描かれた迫力ある龍の絵が特徴です。

手水舎の天井に描かれている龍

龍神は古くから水の神として信仰されており、手水舎では龍の吐水口が設置されていることが多いですが、天井に龍の絵が描かれているケースは非常に珍しいです。

楼門と神池

日光東照宮の陽明門を模して造られた楼門

祐徳稲荷神社の楼門は、日光東照宮の陽明門を模して造られた豪華絢爛な建築で、日光東照宮の修復職人が手がけたと伝えられています。太鼓橋を渡る前からでもその余りの美しさに心が奪われます。

手前の神池(かみいけ)には色とりどりの鯉が泳いでいます。楼門は、本殿(1957年再建)とともに昭和37年に整備されたものです。

黄金色と極再色の精緻な装飾は圧巻

左右に安置されている随神像は、佐賀の伝統工芸品である有田焼製で、陶器製の随神像は全国的にも非常に珍しいです。朱色と紺色の衣装をまとい、「阿吽(あうん)」の形で魔除けの役割を果たしています。左側の朱色が口を結んでいる「吽形(うんぎょう)」、右側の紺色が口を開いている「阿形」です。さらに、楼門の壁面には、人間国宝である十三代柿右衛門と十五代今右衛門の大磁板が飾られており、豪華絢爛な「鎮西日光」の景観の一部となっています。

絢爛たる朱塗りの御本社(ごほんじゃ)

拝殿・幣殿・本殿が一体の三殿構造

高さ18メートル、奥行き26メートルにもなる巨大な木組みの舞台の上に建っています。

上の画像の右側から中央までが拝殿、中央から左側が幣殿と本殿です。外観上は拝殿から本殿まで一体化している構造です。

京都の清水寺と同様に崖から突き出すように建てられた「懸造り」であり、鮮やかな朱色(丹塗り)で彩られている建築美を堪能できます。また、拝殿・舞台からの境内と街並み眺めは格別です。

拝殿からの境内と街並みの景色

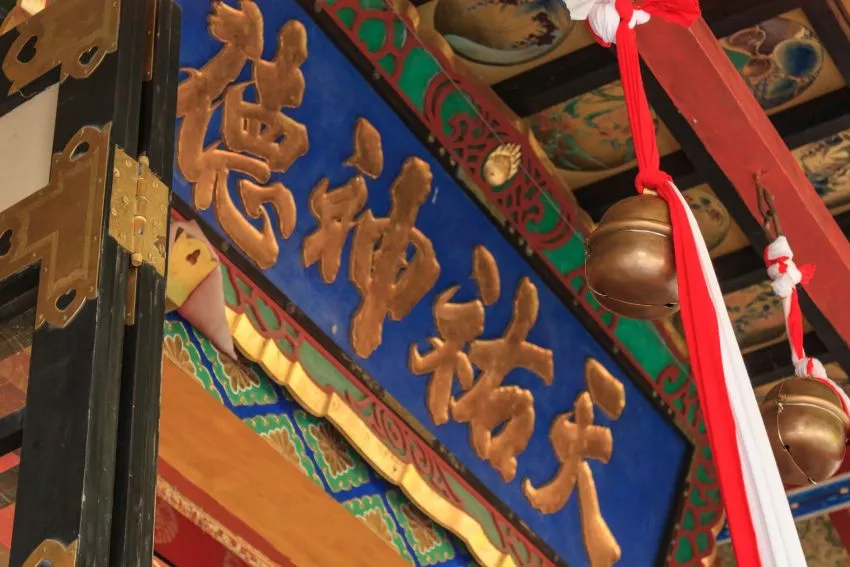

絢爛たる装飾は「鎮西日光」と呼ぶにふさわしい

煌びやかな御本殿

朱塗りと極彩色の彫刻が織りなす社殿は、まるで絵巻物のような華麗さです。

細部まで施された装飾美は、まさに「鎮西日光」の名にふさわしい荘厳さを放っています。日光の東照宮を模して建造された美と祐徳稲荷神社の信仰が融合した最高の傑作そのものです。

本殿に掛けられている扁額の文字も黄金色に輝く絢爛な造りです。「徳神祐天」は右から左へ「天祐神徳」と読むもので、「祐徳稲荷神社」の社名を構成する漢字を並べた「神徳と天からの祐け(たすけ)」という意味合いがあります。

創建者・花山院萬子媛が京都の祐徳院から神霊を勧請した由緒を踏まえ、扁額にはその精神性と信仰の核心が込められていると考えられています。

奥の院へと続く千本鳥居

本殿から命婦社、奥の院まで千本鳥居が続いている(出典:かしまいろ様)

祐徳稲荷神社の千本鳥居は、御本殿から命婦社と奥の院までの道中に連なる無数の鳥居です。御本殿から山頂の奥の院までの距離は約300メートル、距離こそ短いですが、途中で急な石段や坂道があるため、体感的には長く感じられ体力が必要です。

命婦社に向かう途中の千本鳥居

命婦社に向かう途中の千本鳥居

御本殿で参拝を終えた後に命婦社を目指して登り始める参道の入り口から連なる千本鳥居。

途中には急こう配の区間もある

御本殿から命婦社を目指す中盤あたりの急こう配の区間、緑豊かなトンネル状のルートは体力が必要。

命婦社から奥の院までの千本鳥居

奥の院の直前の千本鳥居

御本殿から山頂の奥の院までは登り坂を約300メートル、急勾配の区間もあり、所要時間は30分程度はみておきましょう、上の画像は奥の院の直前の最後の千本鳥居です。

神秘の神使、白狐を祀る「命婦社」

白狐の神使に女性の官位が授けられている命婦社

祐徳稲荷神社の命婦社(みょうぶしゃ)は、稲荷大神のお使いである白狐の霊「命婦大神」を祀る社です。江戸時代から昭和8年まで本殿であった社殿をこの場所に移築したもので、美しい彫刻が施された建物は、佐賀県の重要文化財にも指定されています。

「命婦(みょうぶ)」という言葉は、もともと宮中で高い位を持つ女性に使われていた称号です。稲荷信仰では、白狐が女性的な姿で描かれることも多く、その格式ある「命婦」という名前が神使にふさわしいとされ「命婦社」と名付けられたと考えられています。

天明8年(1788年)、京都御所の火事の際に、白衣の一団が現れて火を鎮めたという不思議な話が残っています。彼らは「祐徳稲荷神社に仕える者」と名乗り、姿を消しました。この話を聞いた光格天皇は、神使に「命婦」の称号を授けるよう命じたと伝えられています。

こうした背景から、命婦社は神使への敬意と祐徳稲荷神社の深い信仰を象徴する場所となっています。

奥の院、絶景の眺めを堪能

山の頂に鎮座する奥の院命婦社

祐徳稲荷神社の奥の院は、本殿から連なる千本鳥居の参道を登り詰めた山頂の最終地点に鎮座しています。

ご祭神は、稲荷大神のお使いである白狐の霊を神格化した命婦大神(みょうぶのおおかみ)です。この大神は、18世紀に京都の火災を鎮火させた功績により、天皇から「命婦」の官位を授けられたという特別な由緒を持っています(中腹の命婦社と由緒は共通)。

山の中腹にある命婦社は、その由緒の社でありながら、江戸時代から昭和初期までの「旧御本殿」を移築したもので、佐賀県重要文化財として歴史的・建築的な役割を担っています。

対して、山頂の奥の院は、命婦大神が御鎮座される現在の信仰上の中心であり、命婦大神が稲荷大神へ参拝者の願いを取り次ぐ役割を担っています。御本殿での願い掛けを稲荷大神へしっかりと届けてくださると信じられています。

奥の院命婦社からの絶景の眺望

奥の院を参拝したら上の画像のような絶景を堪能できます。天気が良ければ有明海まで望むことができます。この絶景が、苦労して登拝した参拝者への特別なご褒美となります。

祐徳稲荷神社の基本情報

【住所】佐賀県鹿島市古枝乙1855

【電話番号】0954-62-2111

【参拝時間】終日参拝可能(※社務所は8:30~17:00頃)

【祈祷受付時間】9:00~16:30(※時期により変更あり)

【ご祭神】

・倉稲魂大神(うがのみたまのおおかみ)

・大宮売大神(おおみやのめのおおかみ)

・猿田彦大神(さるたひこのおおかみ)

【末社】命婦社、石壁社、岩崎社 など(※境内には複数の摂末社があります)

【ご利益】商売繁盛、家運繁栄、大漁満足、交通安全、衣食住の守護神、縁結び など

【公式サイト】https://www.yutokusan.jp/

祐徳稲荷神社へのアクセス

電車でのアクセス

- 最寄駅:JR長崎本線「肥前鹿島駅」下車

- 肥前鹿島駅から祐徳稲荷神社行きの祐徳バスに乗車(約20分)、終点「祐徳神社前」で下車

車でのアクセス

最寄りのIC:長崎自動車道 嬉野IC または 武雄北方IC から、それぞれ約30分~40分です。

【嬉野インターチェンジからのルート】

【武雄北方インターチェンジからのルート】

祐徳稲荷神社の駐車場

境内入口、神橋の真ん前に駐車場があります

祐徳稲荷神社全体として約3,000台の駐車場が用意されていますが、神社から近い主な駐車場は以下のとおりで、一部を除いて無料で利用できます。

【祐徳稲荷神社前 外苑第一駐車場】

- 神橋の真ん前にある、最もアクセスが良い駐車場です。収容台数は約179台です。

- 利用料金:最初の30分は無料ですが、その後は24時間につき300円です(ご祈祷の方は割引あり

- ご祈祷を受ける場合は、必ず社務所で駐車サービス券を受け取ってください。サービス券で割引や無料になる手続きが必要です。

- 所在地情報: タイムズ祐徳稲荷神社外苑第一

【祐徳稲荷神社前 外苑第二駐車場】

- 外苑第一駐車場の近くに位置する大規模な駐車場の一つで、主に大型バスもこちらに案内されます。

- 利用料金: 無料(通常期)

- 所在地(Googleマップ):祐徳稲荷神社駐車場(※神社の主要駐車場)

【祐徳バス門前営業所前駐車場】

- バスターミナルに隣接した駐車場で、大型車も利用可能です。

- 利用料金:無料(通常期)。

- 所在地(Googleマップ):祐徳稲荷神社 普通車専用駐車場(※神社の駐車場の一部として案内されています)

【臨時駐車場】

- 古枝小学校グラウンド、祐徳グランドなど、主に混雑期やイベント時に開放されます。

- 利用料金:無料

【注意点】

- 大型車(バス)は、主に外苑第二駐車場や祐徳バス門前営業所前駐車場に誘導されます。普通車と駐車場所が異なる点に注意してください。

- 正月三が日やゴールデンウィークなどの大変混雑する時期は、全駐車場(約3,000台)が満車になりやすく、周辺で大規模な交通規制が実施されることもあります。混雑時期では、JRとバスのご利用をおすすめします。

豪華絢爛な美に酔いしれる「武雄・嬉野・佐賀エリアの極上宿泊予約」

祐徳稲荷神社の圧倒的な建築美と「商売繁昌・家運繁栄」のパワーを体感した後は、「一休.com」で予約する武雄・嬉野温泉の最高級旅館や、「楽天トラベル」「じゃらん」の佐賀牛を堪能する美食プラン、さらに「アゴダ(Agoda)」で見つけるインバウンドにも人気の洗練された宿をチェックしましょう。参拝後の疲れを日本三大美肌の湯で癒やすのは、最高の開運ルートになります。各予約サイトの「露天風呂付き客室特集」や「期間限定クーポン」を比較して、九州屈指のパワースポットを巡る贅沢な滞在を今すぐ確保してください。

祐徳稲荷神社参拝に最適な周辺の宿(武雄温泉・嬉野温泉・高級宿)

【おすすめホテル】: 御宿 竹林亭、御船山楽園ホテル、和多屋別荘、嬉野八十八(やどや)、ハミルトン宇礼志野など。

この記事のまとめ

この記事では、日本三大稲荷の一つ、祐徳稲荷神社について徹底的にレビューしました。

祐徳稲荷神社の由緒・歴史、行ってはいけない人のタイプ、なんの神様でどんなご利益があることや見どころ、「鎮西日光」と称される朱塗りの懸造り(かけづくり)本殿、そして絶景が見られる奥の院への千本鳥居など多くの情報を紹介しました。

この記事を読んでいただいたことで、祐徳稲荷神社へのご興味とご理解がさらに深まったのであればこの上のない幸いです。

ぜひ、足を運んでみて祐徳稲荷神社からご利益を享受してみてはいかがでしょうか。