愛宕神社は、東京都港区愛宕に鎮座する神社です。

1603年に徳川家康公の命により創建され、火産霊命(ほむすびのみこと)を祀り、防火・防災などの様々なご利益で知られています。

愛宕神社といえば、何と言っても有名なのが急こう配の「出世の石段」。登りきれば出世できる信仰されている石段やその他の見どころも満載です。

都心にありながら、豊かな自然と歴史を感じられる愛宕神社は、パワースポットとしても人気を集めており、愛宕神社を参拝すると忙しい日常を忘れパワーチャージできるといわれています。

愛宕神社の由緒・歴史

愛宕神社は、徳川家康公によって創建された歴史ある神社です。

1603年(慶長8年)、江戸に幕府を開いた家康公は、防火の神様として京都の愛宕神社を勧請し、現在の愛宕山(当時は桜田山)に火産霊命(ほむすびのみこと)を祀る社を建てました。

江戸時代は火災が多発し、人々の生活を脅かしていました。そのため、火産霊命を祀る愛宕神社は、江戸の人々から火防の神様として篤く信仰されました。特に、江戸城のすぐ近くに位置していたことから、幕府からも重視され、社殿の造営や祭礼などには多額の下付金を賜るほど、幕府の崇敬は篤いものでした。

江戸時代の大火で全焼してしまいましたが、1877年(明治10年)に本殿、幣殿と拝殿、社務所が再建されました。

1923年(大正12年)9月1日の関東大震災、昭和20年5月24日の東京大空襲により社殿は焼失しましたが、1958年(昭和33年)9月に氏子中の寄付によって再建され、現在に至っています。

※氏子中(うじこじゅう):同じ氏神を祭る人々、氏子のなかまのこと。

愛宕神社のご祭神

愛宕神社には、以下の主祭神、配祀、末社が祀られています。

| 主祭神 | 火産霊命(ほむすびのみこと) | 火の神 |

| 配祀神 | 罔象女命(みずはのめのみこと) | 水の神 |

| 大山祇命(おおやまづみのみこと) | 山の神 | |

| 日本武尊(やまとたけるのみこと) | 武徳の神 | |

| 将軍地蔵尊・普賢大菩薩 | ー | |

| 境内末社 | 太郎坊神社 | 猿田彦神 |

| 福寿稲荷神社 | 宇迦御魂神 | |

| 弁財天舎 | 一杵島姫命 | |

| 恵比寿大黒社 | 大国主命、事代主命 |

火産霊命(ほむすびのみこと)

ご祭神の火産霊命は、日本神話に登場する火の神です。

伊邪那岐命と伊邪那美命の神産みで生まれた神の一柱であり、その誕生の際にその炎で伊邪那美命に大やけどを負わせてしまい、伊邪那美命は亡くなってしまうという悲劇的なエピソードが有名です。

火産霊命は、火を司る神であるため、火災予防の神としての信仰、火を使う職業の人々からの崇敬を集めてきました。

罔象女命(みずはのめのみこと)

配祀神の罔象女命は、日本神話に登場する水の神です。

伊邪那美命が火産霊命を生んだ際に、同時に生まれたとされています。

水の神として、雨や水を司り、灌漑や火を鎮める水の霊能を神格化した存在です。

火産霊命と罔象女命は、それぞれ火と水という自然界で対立するものでありながら、同時に声明をはぐくむ不可欠な要素であることから、両神は対立するものではなく、むしろ補完し合う関係にあると考えられています。

愛宕神社のご利益

愛宕神社は、主祭神の火産霊命による火にまつわるご利益、他の配祀神によるさまざまなご利益があると言われています。それぞれの神様のご利益は以下のとおりです。

火産霊命のご利益

- 火災除け、防火

- 商売繁盛

- 恋愛成就、縁結び

- 厄除け

火の神様であり、火に関する災いを防ぐ力を持つとされています。また、火は生活に欠かせないものであることから、商売繁盛や生活の安定にも繋がると考えられています。近年では、火が縁を結ぶ力を持つとされ、恋愛成就や縁結びのご利益も注目されています。

罔象女命のご利益

- 農業、漁業の守護

- 防火

罔象女命は、日本神話に登場する水の女神です。

「古事記」や「日本書紀」などの文献にもその名が見られ、水の神として広く信仰を集めてきました。

水は生命の源であり、農業や漁業に欠かせないことから、罔象女命はこれらの産業の守護神として崇められています。また、水は火を消すことから、防火の神としても信仰されています。

大山祇命のご利益

- 山の安全、航海安全

- 五穀豊穣

- 家内安全

山の神様であり、山の安全や自然の恵みをもたらすとされています。また、航海安全や五穀豊穣、家内安全など、幅広いご利益があるとされています。

日本武尊のご利益

- 勝負運向上

- 交通安全

- 開拓の守護

日本神話に登場する英雄であり、武勇に優れていたことから、勝負運向上や武運長久のご利益があるとされています。また、日本各地を巡ったことから、交通安全や開拓の守護神としても信仰されています。

猿田彦神のご利益

- 交通安全、道開き

- 方位除け

天孫降臨の際に道案内をしたことから、道案内の神様として知られています。物事を良い方向に導く力を持つとされ、特に新しいことを始める際の道開きや交通安全、方位除けにご利益があるとされています。

宇迦御魂神のご利益

- 稲荷神

- 五穀豊穣、商売繁盛

- 家内安全

稲荷神として親しまれ、五穀豊穣、商売繁盛、家内安全のご利益があるとされています。衣食住を司る神様として、生活全般の守護神としても信仰されています。

一杵島姫命のご利益

- 財運向上

- 芸能上達

- 縁結び

- 航海安全

弁財天としても知られ、水の神様、芸能の神様として信仰されています。財運向上、芸能上達、縁結び、航海安全など、幅広いご利益があるとされています。

大国主命のご利益

- 縁結び・良縁祈願

- 夫婦円満・子孫繁栄

- 商売繁盛

縁結びの神様として有名で、良縁祈願、夫婦円満、子孫繁栄のご利益があるとされています。また、国造りの神様としても知られ、国土安泰、商売繁盛のご利益もあるとされています。

事代主命のご利益

- 商売繁盛

- 漁業繁栄

- 開運招福

大国主命の子で、商売繁盛、漁業繁栄、開運招福のご利益があるとされています。七福神の恵比寿様と同一視されることもあり、福の神としても親しまれています。

愛宕山の山頂に鎮座

愛宕神社は、東京23区内で最も標高の高い愛宕山(標高25.7メートル)の山頂に位置しています。

都会の喧騒を忘れさせてくれる静寂な空間です。

春は桜花爛漫、夏は青々と茂る樹木の涼と蝉時雨、秋は月と紅葉、冬は雪景色と四季折々の景色で、参拝者の目を楽しませています。

周辺はオフィス街であることもあり、お昼休み時は近隣で働く人たちが境内でリラックスしたり、談笑に講じたりしています。

なお、愛宕神社の総本社である京都の愛宕神社は、京都市右京区の北西部にある標高924メートルの愛宕山の山頂に鎮座しています。

出世の石段(男坂)が有名

愛宕神社 出世の石段の登り

愛宕神社のシンボルともいえるのが、正面の「出世の石段」(男坂)です。

全長約40メートル、86段(1段が約25cm)、約40度の急勾配です。

「出世の石段」と呼ばれているその由来は、講談で有名な「寛永三馬術」の一人である曲垣平九郎(まがきへいくろう)の故事にちなみます。

1634年(寛永11年)、第三代将軍 徳川家光公が増上寺からの帰路、愛宕神社の前を通りかかった時、石段の上で咲き誇る梅を見て、「誰か、馬に乗ってあの梅を手折り、献上せよ」と家臣たちに命じました。

この難題に応えたのが、曲垣平九郎(まがきへいくろう)という勇敢な騎馬武者でした。

平九郎は、見事に馬を乗りこなし、急勾配の石段を駆け上がり、梅を手折りして家光公に献上しました。

この偉業により、平九郎は一躍その名を轟かせ、家光公の計らいにより出世を果たしたと伝えられており、この故事にちなんで、愛宕神社の石段は「出世の石段」と呼ばれるようになりました。

石段を無事に登り切れば出世できるという言い伝えから、現在でも、この石段を上るために多くの参拝者が訪れています。

愛宕神社 出世の石段の下り

実際に自分の足で登ってみると、こんな石段を馬で登るなんて不可能だと感じてしまうのですが、明治時代以降に以下の3名が馬で登り降りに挑戦して成功しています(参考記事:愛宕山(東京都港区))。

- 石川清馬(元仙台藩の馬術指南役であった曲馬師)

明治15年(1882年)、清馬の師匠が果たせなかった登頂を自ら成功。 - 岩木利夫(参謀本部馬丁)

大正14年(1924年)、愛馬平形の引退記念として挑戦し成功。 - 渡辺隆馬(馬術のスタントマン)

昭和62年(1982年)、日本テレビの「史実に挑戦」という番組の中で挑戦して成功。

女坂もそれなりの勾配がある

狛犬の左手が「出世の石段」の男坂、右手の緩やかな階段が「女坂」です。「女坂」は緩やかで途中に踊り場もあるので体力に自信のない方に向いています。

女坂には踊り場がある

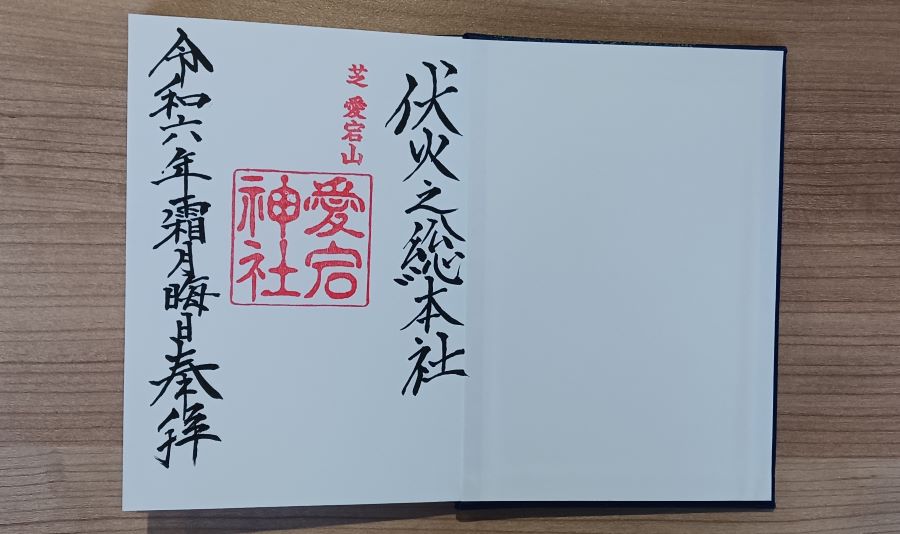

愛宕神社の御朱印

愛宕神社の社務所

社務所でオリジナル御朱印、火除けのお守りや、出世のお守りなど、様々な種類の授与品を頂くことができます。

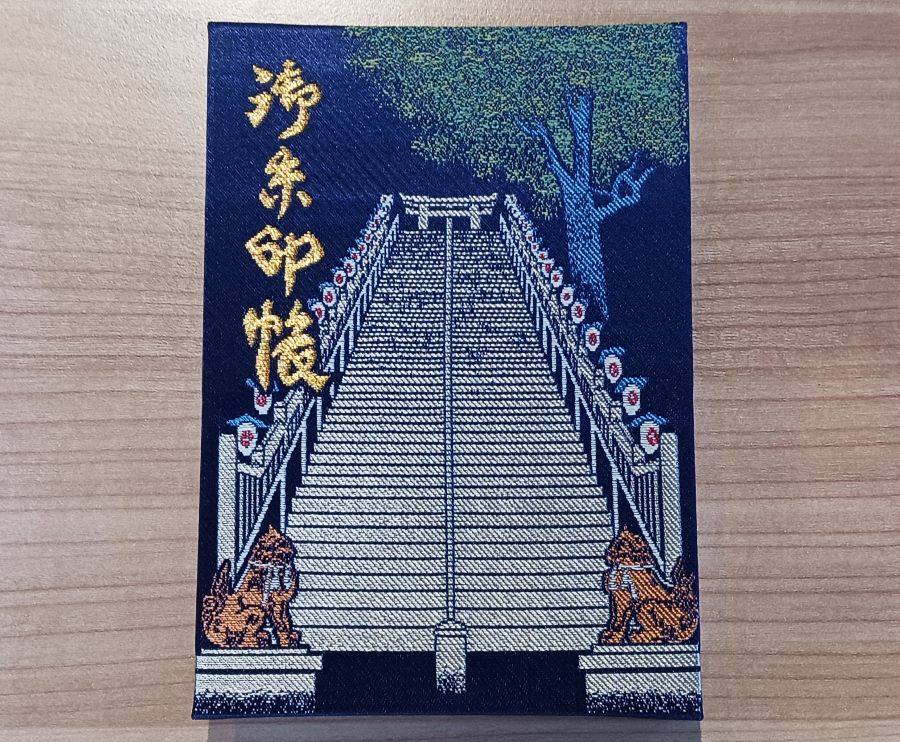

御朱印帳と御朱印

今回、「出世の石段」が描かれているオリジナル御朱印帳と御朱印を拝受いたしました。

愛宕神社の御朱印帳

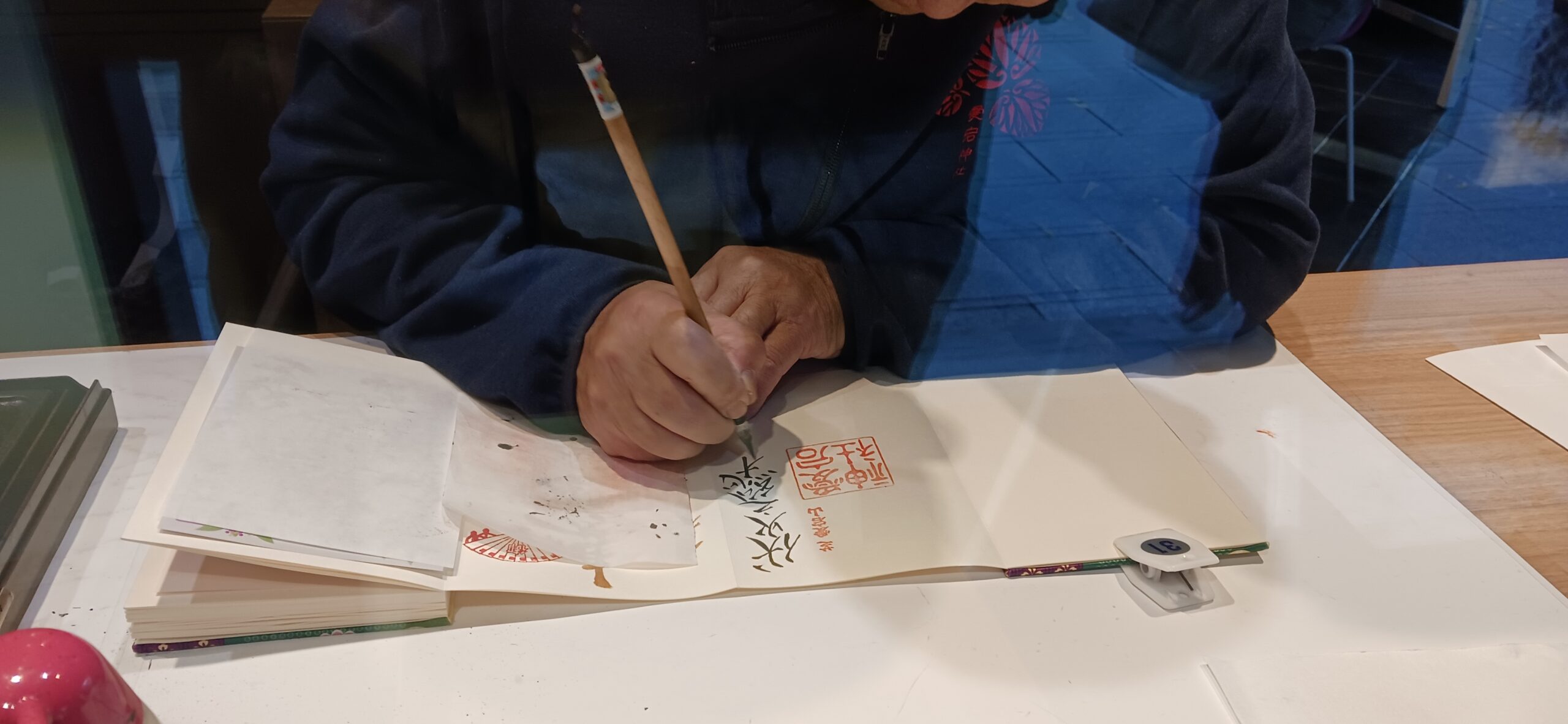

愛宕神社の御朱印は直書きだけです(その場で手書き)。

書置きはありませんので、御朱印帳をお持ちの方は忘れずに持っていきましょう。お持ちでない方は社務所で拝受しましょう、1冊1,700円です(直書き御朱印代を含む)。

拝受した御朱印です、手書きなのでこの世にたったひとつのオリジナリティを感じます。

月日が和風月名(わふうげつめい)なので品格を感じます。

11月30日に参拝いたしましたので、霜月晦日と書かれています(霜月は11月、晦日は月末の和風月名です)。

愛宕神社のお守り

今回は拝殿で参拝を済ませてから末社の「太郎坊社」「福寿稲荷社」「恵比寿大黒天社」の3社にお参りしました。

御朱印と御守を頂こうとしたところ、なんと、参拝した3社のお守りが頒布されているのでまとめて3つを拝受させていただきました、きっと、ご利益は3倍以上になることでしょう。

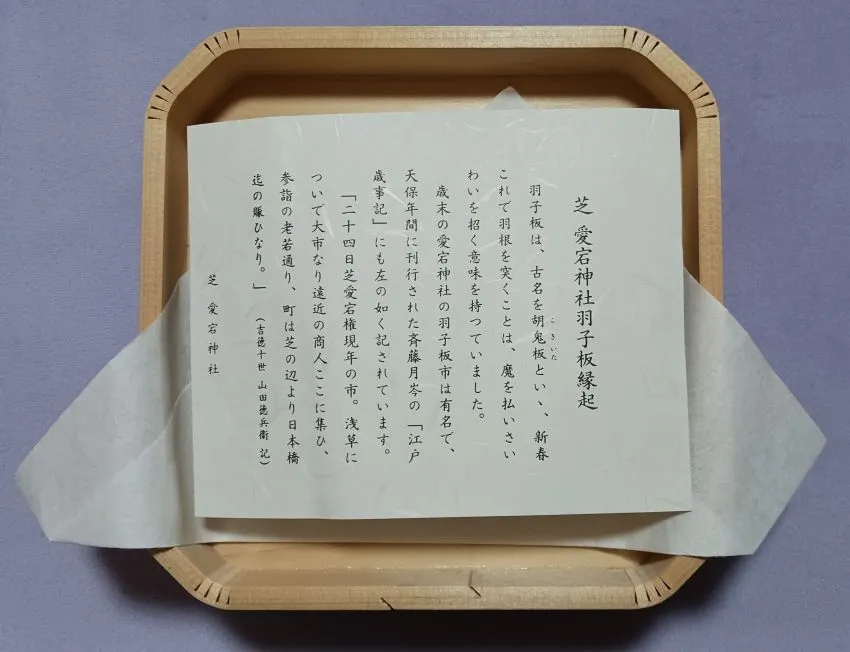

愛宕神社の羽子板

2026年1月16日に「羽子板」を拝受しました。愛宕神社の象徴でもある「出世の階段」を馬が駆け上がる様を描いている羽子板です。

魔を払い幸を招く「胡鬼板」

羽子板は、古くは「胡鬼板(こきいた)」と呼ばれていました。新春に羽根を突く習慣は、単なる遊びではなく、魔を払い「さいわい」を招くための神聖な儀式としての意味を持っていました。

浅草に次ぐ江戸の大市「愛宕神社の羽子板市」

江戸時代の記録によれば、かつての愛宕神社(当時は愛宕権現)で12月24日に開かれた「年の市」は、浅草に次ぐ江戸最大級の規模を誇っていたとのことです。

芝愛宕神社羽子板縁起の解説

下の画像の「芝愛宕神社羽子板縁起」は、人形の老舗「吉徳」の十代目当主・山田徳兵衛氏が、江戸時代の愛宕神社の羽子板市の様子を説明しているものです。

芝愛宕神社羽子板縁起には以下の文章が書かれています。

「羽子板は、古名を胡鬼板(こきいた)といい、新春これで羽根を突くことは、魔を払いさいわいを招く意味を持っていました。

歳末の愛宕神社の羽子板市は有名で、天保年間に刊行された斎藤月岑の「江戸歳時記」にも左の如く記されています。

「二十四日芝愛宕権現年の市。浅草についで大市なり遠近の商人ここに集い、参詣の老若通り、町は芝の辺より日本橋迄の賑ひなり。」(吉徳十世 山田徳兵衛 記)」

かつて、愛宕神社の羽子板市では、芝の辺りから日本橋まで人で溢れかえっていたことが書かれており、当時の羽子板市がいかに庶民にとって欠かせない冬の風物詩であったかが伺えます。

愛宕神社の見どころ

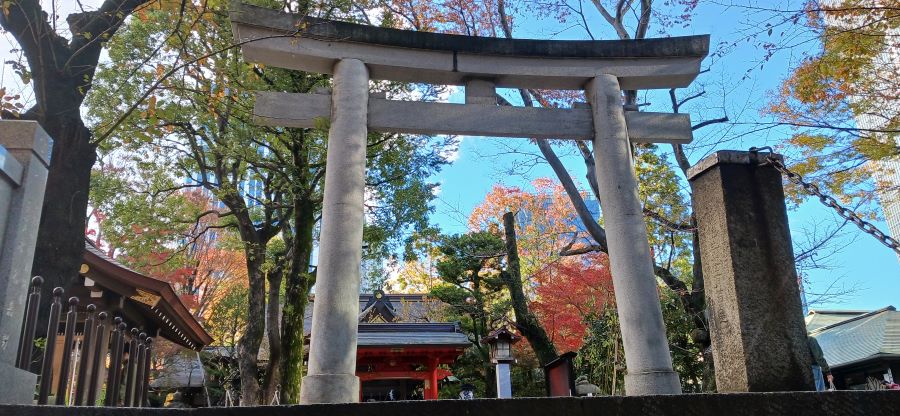

大鳥居

愛宕神社の大鳥居

愛宕神社の大鳥居は、威厳のある姿で参拝者を迎えます。朱色の鳥居が緑豊かな自然の中に映え、訪れる人に清々しい気持ちを与えてくれます。

一の鳥居

愛宕神社の一之鳥居

長い出世の石段を登り切るとすぐ、参拝者を迎えるように一の鳥居が建っています。

いよいよ神域へと入っていくので、上がった息を整えるために深呼吸をして、心を静めてから鳥居をくぐりましょう。

手水社

愛宕神社の手水舎

鳥居をくぐると、左手すぐに手水舎があります。ここで手と口とを清め、愛宕様にご挨拶をする準備をしましょう。

吐水口は水を司る龍です。岩に両手をかけて、姿勢よく立っている印象を受けます。

手水舎の吐水口は龍

丹塗りの「神門」

愛宕神社の丹塗りの神門

丹塗りの神門をくぐると、本殿が姿を現します。

神門をくぐる前に、今一度、深呼吸をして心を静めましょう。

※丹塗り(にぬり)とは、鳥居や神社の社殿などに見られる朱色の塗装のことです。

愛宕神社の神門の家紋と拝殿の扁額

招き石

拝殿の手前の招き石

拝殿の手前、左側に「招き石」があります。

招き石を撫でると福が身に付くといわれています。

拝殿

愛宕神社の拝殿

神門から拝殿の前に進むまでに、しっかりとお願い事を決めて心の準備を済ませましょう。

愛宕神社 拝殿の扁額

参拝が済んだら、神様にお尻を向けずに神門までは後ろ向きに下がりましょう。

本殿

本殿・幣殿・拝殿が一体の権現造り

本殿には、主祭神の火産霊命(ほむすびのみこと)、配祀神たちが祀られています。

社の全体は権現造りです。上の画像のとおり、拝殿(左側)・幣殿(中央)・本殿(右側)が一体となっています。

末社

左から、太郎坊社、福寿稲荷社、大黒天社

愛宕神社には、以下の末社も祀られています。

- 太郎坊社(上の画像左側)

- 福寿稲荷社(上の画像中央)

- 大黒天社(上の画像右側)

- 弁財天社

太郎坊社(左側)

太郎坊とは天狗様のお名前です。

天孫降臨の際に道案内をされた天狗様であり、開拓や旅行などの守護神です。

福寿稲荷社(中央)

「宇迦御魂神(うがのみたま)」を祀っている稲荷社。

宇迦御魂神は福徳開運十種の神といわれており、衣食住、農業・工業・商業の守護神として信仰が厚い神様です。

大黒天社(右側)

大国主命(おおくにぬしのみこと)と事代主命(ことしろぬしのみこと)をご祭神としてます。

七福神の内の二神、恵比寿様と大黒天様による福徳・善心・知恵等を授かることができると信仰されています。

弁財天社

愛宕神社の弁財天社

水を司る女神、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)を祀っています。

慶長15年(1610年)に安芸の厳島(宮島)から勧請され、海上交通を守る神として崇められています。

歌舞音曲金運の神としても信仰されています。

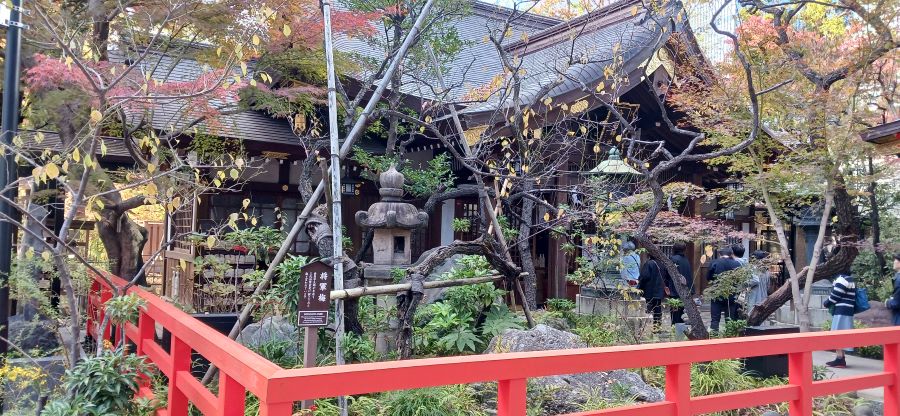

将軍梅

愛宕神社の将軍梅

江戸時代、曲垣平九郎(まがき へいくろう)が将軍 徳川家光公に献上したと言われる梅です。

四国丸亀藩の家臣であった曲垣平九郎は馬に乗って「出世の石段」を登り切ったことで家光公より日本一の馬術の名人として褒め称えられ、平九郎の名は全国にとどろき出世したといわれています。

この梅は平九郎が出世に導いてくださった家光公への御礼として献上したと考えられています。

愛宕神社の基本情報

【住所】〒105-0002 東京都港区愛宕1丁目5−3

【電話番号】03-3431-0327

【ご祭神】

・ご祭神:火産霊命(ほむすびのみこと)

・配祀神:罔象女命(みずはのめのみこと)

・配祀神:大山祇命(おおやまづみのみこと)

・配祀神:日本武尊(やまとたけるのみこと)

・配祀神:猿田彦神

・配祀神:宇迦御魂神

・配祀神:一杵島姫命

・配祀神:大国主命、事代主命

【ご利益】

・火災除け、防火

・商売繁盛

・恋愛成就、縁結び

・厄除け

・家内安全

・勝負運向上

・財運・金運向上 など

【公式サイト】https://www.atago-jinja.com/

アクセス・最寄り駅

最寄駅からのルート

- 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」より徒歩6分

- 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」より徒歩6分

- 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」より徒歩8分

- 都営三田線「御成門駅」より徒歩7分

- JR「新橋駅」より徒歩20分

【神谷町駅から徒歩5分】

【虎ノ門ヒルズ駅から徒歩5分】

【虎ノ門駅から徒歩8分】

【御成門駅から徒歩7分】

【新橋駅から徒歩16分】

【バス利用】

- 都営バス 渋88(新橋駅~渋谷駅)「虎ノ門三丁目」下車

- 東急バス 東98(東京駅南口~等々力)「愛宕山下」下車

高速道路出口からのルート

首都高速都心環状線C1 芝公園IC出口(芝公園ランプ出口)から約6分

芝公園ランプ出口→芝公園グランド前(交差点)を左折して日比谷通りへ→御成門交差点を左折→西新橋三丁目交差点を直進約100mで到着

駐車場

参拝者専用駐車場

境内の参拝者専用駐車場の利用時間は9時~16時、駐車台数は4台だけなので、満車の際は以下の有料駐車場の利用を検討ください。

最も近い有料駐車場

大鳥居から最も近いのは以下の有料駐車場です。

【駐車場名】

パラカ西新橋第10

【所在地】

東京都港区西新橋3-15

※愛宕神社の大鳥居から徒歩1分

【営業時間】

24時間営業

【収容台数】

12台

【詳細ウェブサイト】

https://www.s-park.jp/map/500844

出世の石段を登り切った後に。虎ノ門・港区エリアで英気を養う選択

無事に「出世の石段」を登り切り、境内の静かな空気に触れた後は、その前向きな気持ちを大切に持ち帰りたいものです。せっかくの参拝後の高揚感を日常の雑務で上書きしないために、虎ノ門・神谷町エリアの洗練されたホテルを拠点に選んでみてはいかがでしょうか。

日本のビジネスの中心地に身を置き、静かにこれからの目標を見つめ直す。そんな「自分への投資」となる時間を持つことが、出世の御利益をより確実なものにしてくれます。各予約サイトの「虎ノ門・港区周辺のハイクラス宿」から、新たな活力が湧くような拠点を探してみてください。

周辺観光スポット

周辺でおすすめの観光スポットを以下に紹介します。

【増上寺】

芝東照宮のすぐ隣にある増上寺は、徳川将軍家の菩提寺として知られる由緒ある寺院です。江戸城の外郭を構成する寺院の一つであり、国の重要文化財に指定されている本堂や、東京タワーを背景にした風景は圧巻です。

www.zojoji.or.jp

【東京タワー】

日本の象徴的な観光スポットの一つである東京タワーは、芝公園内に位置しています。展望台からは、東京の街並みを一望でき、昼夜問わず美しい景色を楽しむことができます。

https://www.tokyotower.co.jp/

【芝公園】

芝東照宮や増上寺を含む広大な公園。四季折々の花が咲き、都会の喧騒を忘れさせてくれる静かな空間です。桜の季節には、多くの花見客で賑わいます。

parkful.net

【芝東照宮】

芝公園内の隣にある芝東照宮は、徳川家康公を祀り、家康公の木像を御神体としている勝負運などにご利益と御神木の大イチョウのエネルギーを授かるための参拝で人気があります。https://www.shibatoshogu.com/

【芝大神宮】

芝公園内に鎮座する芝大神宮は、東京十社の一つ。商売繁盛の神様として信仰を集めています。

10jinja.tokyo

【芝大門】

芝公園の入口に位置する門、江戸時代には、この門をくぐると江戸城に入城できたそうです。

ウィキペディア(芝大門)

愛宕神社 紹介まとめ

愛宕神社は、歴史と自然が調和したパワースポットです。火伏せの神様として知られていますが、出世や商売繁盛、恋愛成就など、様々なご利益があると言われています。

都心でありながら、心身ともにリフレッシュできる静かで落ち着いた雰囲気がいっぱいの愛宕神社をぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。