三重県伊勢市の海辺にたたずむ「二見興玉神社」は、伊勢神宮への参拝前に心身を清める「禊の場」として古くから親しまれてきました。

海に浮かぶ夫婦岩は、日の出の名所としても知られ、神秘的な風景とともに、縁結びや浄化のご利益を授けてくれるスピリチュアルスポットとして多くの参拝者を惹きつけています。

この記事では、二見興玉神社の基本情報から、御朱印の魅力、夫婦岩に込められた意味、神話との関係、さらには境内で見かける「カエル」にまつわる不思議なご利益まで、豊富な写真とともに紹介します、最後まで読んでくださいね。

この記事が、読者のみなさんの知識となり参拝前の予習となれば幸いです。

二見興玉神社の読み方は?

「二見興玉神社」って、漢字だけ見るとちょっと難しそう…と思うかもしれませんが、読み方は「ふたみおきたまじんじゃ」です。

- 「二見(ふたみ)」は地名で、三重県伊勢市の海沿いにあるエリア。

- 「興玉(おきたま)」は神様の名前に由来していて、海の中に沈む霊石「興玉神石(おきたましんせき)」を祀っていることから名付けられています。

- 「神社(じんじゃ)」はもちろん、神様を祀る場所ですね。

つまり、「ふたみおきたまじんじゃ」と読むことで、場所と神様の名前がちゃんとつながるんです。

ちなみに、地元の人や神社好きの間では「おきたまさん」って呼ばれることもあるみたいですよ。「おきたまさん」の方が短いので、ぜひ、そう呼んでみてはいかがでしょうか。

二見興玉神社の創建・禊の歴史

創建の歴史

二見興玉神社のはじまりは、神話の世界から始まります。

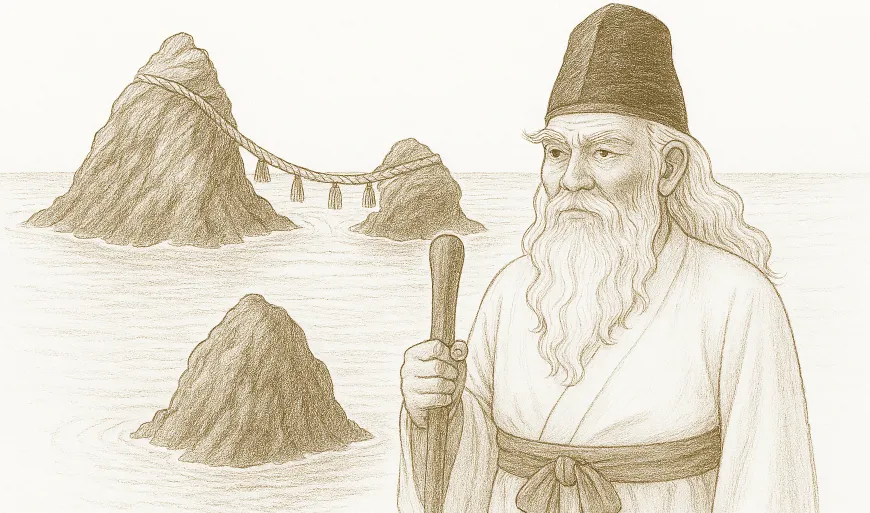

主祭神である猿田彦大神は、天孫降臨の際に瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を導いた「みちひらき」の神様。その後、「吾は伊勢の五十鈴川のほとりに行こう」と宣言し、天鈿女命(あめのうずめのみこと)に付き添われて伊勢へ向かいます。そして、たどり着いたのが二見浦でした。二見浦は、二見興玉神社が鎮座する周辺一帯の海岸のことで、伊勢神宮の内宮の前を流れる「五十鈴川」の河口に近い聖地です。

二見浦には「興玉神石(おきたましんせき)」という海中の霊石があり、古代から神々が最初に降り立つ場所として崇められていました。猿田彦大神はこの神石に深く関わり、神の座す島としてこの地を選びます。海に浮かぶ夫婦岩は、その興玉神石を拝むための「鳥居」として設けられ、神の世界と俗世を隔てる結界の役割を果たすようになり、二見浦に二見興玉神社が創建されたんです。

禊の歴史

二見興玉神社は、伊勢神宮へ向かう前に心身を清める禊(みそぎ)である「浜参宮(はまさんぐう)」の場として、その歴史はとても古く、神話の時代にまでさかのぼります。

古代から中世にかけては、伊勢神宮に仕える斎王(天皇に代わって天照大御神に仕えた未婚の皇族女性たち)や神宮の祭主(天皇に代わって祭典を奉仕する神宮の最高位の神職)、一般の神職(神事に関わる人々)、一部の貴族などの上級参拝者が、正式な参拝前に二見浦で禊を行うことが習わしでした。つまり、伊勢神宮と直接あるいは深い関係がある人々だけが二見浦で禊を行っていました。

平安時代にはすでに二見浦が禊の場として認識されていた記録があり、鎌倉・室町時代には伊勢参りの文化が広がるにつれて、二見浦で禊してから伊勢神宮へ参拝するルートが定番となり始めます。

江戸時代に入って交通網が整備されると、庶民の間で「お伊勢参り」がブームになり、二見興玉神社もその流れの中で多くの人々に知られるようになります。海中に鎮座する「興玉神石(おきたましんせき)」は、神々が最初に降り立った場所とされ、その神石を拝むための「鳥居」として夫婦岩が設けられたという背景も、この時代に広く語られるようになり、参拝者が神宮参拝前に、二見浦の海水で身を清める禊を行うことが定着していったのです。

明治・大正時代においても二見浦での禊はしっかりと根付いていましたが、昭和後期から平成初期にかけて徐々に行われなくなっていきました。日常的な参拝者の習慣としての禊はほとんど見られなくなりましたが、神事や祭典などの儀式に際しては禊は続いています。しかし、一般の人が勝手に海に入って禊をすることは、現在では事実上行われていないのが実情です。海に入る禊(浜参宮)の代わりに定着しているのが「無垢塩草(むくしおぐさ)」を用いた祓いの儀式です。伊勢神宮への参拝に際して、二見興玉神社に無垢塩草という祓の祈祷を申し込むことができます、祈祷の申し込み方法などの詳細はあとで紹介します。

ご祭神

二見興玉神社の猿田彦大神と夫婦岩

二見興玉神社では、以下の神様が祀られています。

- ご祭神:

興玉大神(おきたまのおおかみ)

この神様は、別名、猿田彦大神で親しまれていますね。 - 相殿:

宇迦乃御魂大神(うがのみたまのおおかみ)

※相殿とは、複数の神様を同じさ殿に合祀または配祀することです。

二見興玉神社のご祭神は「猿田彦大神」、別名「興玉大神」という、ちょっとユニークで頼れる神様です。日本書記では、天照大神の孫・瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が地上に降りるときに、道案内をした「みちひらき」の神として登場します。つまり、導きの神として、人生の分かれ道や新しいスタートを迎えるときに、そっと背中を押してくれるような存在なんです。

ちなみに、相殿神として「宇迦御魂大神(うかのみたまのおおかみ)」も祀られていて、こちらは五穀豊穣や商売繁盛の神様。神社の境内には、そんな神々の力を感じられる空気が漂っていて、訪れるだけで心がすっと整うような感覚になります。

猿田彦大神のご利益・ご神徳

猿田彦大神って、ただの「道案内の神様」じゃないんです。実はもっと深くて、頼れる存在。人生の分岐点で「こっちだよ」と示してくれるだけじゃなく、心の迷いや不安をスッと晴らしてくれるような力があるとされています。

導きの神様であると同時に、災いを祓ったりする力も持っているとされていて、旅の安全や転職・引っ越しなどの節目に参拝する人も多いんですよ。

それだけじゃなくて、土地の気を整えたり、土地の邪気を祓ったりする「地の守り神」としても信仰されていて、神社の境内に立つだけで空気が澄んでいるように感じるのは、そのおかげかもしれません。

猿田彦大神は、現世と神界の境目に立つ存在とも言われていて、神聖な空間を守る「結界」の役割も果たしているんです。

見どころ

最寄駅:二見浦駅

二見興玉神社への最寄駅、二見浦駅と鳥居

二見興玉神社へは、最寄り駅のJR東海・参宮線の二見浦駅から徒歩約15分です。ガラス張りの駅舎は「夫婦岩」をモチーフにしたデザインされてます。左右に分かれた建物を中央の出入り口がつなぎ、その姿はまるで夫婦岩を結ぶ注連縄のよう。駅者全体が、神聖な結びの象徴を表現しているようにも見えますね。

二見浦駅を出ると、すぐ目の前に鳥居が静かに佇んでいます。この鳥居は二見興玉神社へと続く夫婦岩表参道の入り口にあたり、二見興玉神社への参拝の始まりを告げる象徴的な存在ですね。

夫婦岩表参道

二見浦の海岸沿いの夫婦岩表参道

二見浦駅から二見興玉神社までの夫婦岩表参道は、距離にして約1.2kmです。ほぼ平坦で、海沿いの風景や街並みを楽しみながら歩けるため、散策としても心地よいルートで、以下の見どころが点在します。

朝日稲荷大明神

二見浦沿いにある朝日稲荷大明神

朝日稲荷大明神は、二見興玉神社へ向かう夫婦岩表参道の途中、海岸沿いの遊歩道から少し入った場所にあります。朱塗りの鳥居と小さな社殿が特徴で、周囲には石灯籠や奉納された狐像などが並び、稲荷神社らしい雰囲気を醸し出しています。

ご祭神は一般的な稲荷神社と同様に、宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)とされ、五穀豊穣・商売繁盛・家内安全などのご利益があるとされています。

夫婦岩表参道の「脇役」のようでいて、二見興玉神社へ向かう途中に心を整えてくれる「隠れた主役」とも言える存在です。もし現地を訪れるなら、ぜひ足を止めてみてくださいね。

賓日館(ひんじつかん)

かつては皇室などが宿泊した賓日館

二見浦には、皇族や要人が泊まった記録のある歴史的な建物が残っています。代表的なのが、1887年に建てられた「賓日館」。伊勢神宮を参拝する特別なお客様を迎えるための施設で、明治天皇の母・英照皇太后や大正天皇も滞在したことがある格式高い建物です。今では国の重要文化財に指定されていて、館内を見学することもできます。

所在地:三重県伊勢市二見町茶屋566-2

電話番号:0596-43-2003

赤福 二見支店

二見浦駅から徒歩5分、夫婦岩表参道にあります

伊勢名物「赤福餅」で知られる赤福は、300年以上の歴史を持つ老舗和菓子店。夫婦岩表参道沿いにも支店があり、JR二見浦駅から徒歩5分ほどの便利な場所にあります。定番の赤福餅はもちろん、夏限定の赤福氷や冬の赤福ぜんざいなども楽します。伊勢本店ほど混雑せず、落ち着いた雰囲気で甘味を味わえる穴場スポットなので、ぜひ、参拝の合間に立ち寄ってみてくださいね。

所在地:三重県伊勢市二見町茶屋204-1

電話番号:0596-22-7000(総合案内)

本殿・拝殿

正面から見た二見興玉神社の拝殿

本殿・拝殿は、明治43年の社名統合を機に整備が進められ、改修を重ねながら美しい姿を保っています。

主祭神は「道開きの神」として知られる猿田彦大神で、人生の進路や安全祈願、縁結びにご利益があるとされます。相殿には宇迦御魂大神が祀られ、商売繁盛や五穀豊穣の神として信仰されています。

横から見た二見興玉神社の拝殿

白壁と緑の屋根が印象的な拝殿は、海辺の神社らしい爽やかな雰囲気で、潮風を感じながらの参拝は心が洗われるような体験となるでしょう。

夫婦岩

荒波に立つ夫婦岩

昔は「夫婦岩」って呼ばれてなくて、興玉神石の門のような存在として「天の岩門」って呼ばれてたんです。明治時代になってから、伊邪那岐命と伊邪那美命になぞらえて「夫婦岩」って名前が広まったんですね。

大きい方の岩は「立岩」と呼ばれてて、高さ9メートル、周囲44メートル。輝光石と緑泥片石っていう、めちゃくちゃ古い地層の石でできてます。小さい方は「根尻岩」で、高さ4メートル、周囲10メートル。こっちは方解石でできてるんですよ。2つの岩の間には長さ35メートルの大注連縄が張られてて、「結界の縄」って呼ばれてます。この縄の向こうは、神々が海の彼方から最初に降りてくる聖なる場所って言われてるんです。

夫婦岩とダイヤモンド富士と朝日

そして、夫婦岩の間から昇る朝日は本当に神秘的。特に6月の夏至の頃には、運が良ければ夫婦岩の間からダイヤモンド富士が見えることもあって、カメラマンや参拝客が全国から集まってきます。夫岩の前には、昔ながらの作法に則った「日の出遥拝所」もあって、太陽の神様である天照大御神を拝むことができます。

ちなみに、地元では昔からこの岩を「立石さん」って親しみを込めて呼んでいて、場所の名前も「立石崎」「立石浜」って言われてきたんですよ。

興玉神石

興玉神石(おきたましんせき)は、二見興玉神社の御神体で、海中に鎮まる神聖な岩です。かつては海面に姿を見せていたものの、地震などの影響で現在は海底に沈んでおり、普段は目にすることができません。興玉神石は、猿田彦大神が天照大神をお迎えした場所にある霊石とされ、「沖魂(おきたま)」という言葉に由来し、海の神霊を象徴する存在です。

昔から伊勢湾を行き来する船乗りたちにも「澳霊(おくたま)」として崇められていて、二見浦の守り神として、今も多くの人に信仰されています。

その位置は、夫婦岩の沖合約700メートルの海底で、夫婦岩の間から朝日が昇る方向、特に夏至の頃の太陽の昇る方角の延長線上にあるとされています。つまり、夫婦岩の正面から海を眺めると、ちょうど中央の先に興玉神石が沈んでいるとイメージするとわかりやすいでしょう。

日の出遥拝所

鳥居越しに夫婦岩を望むことができる

日の出遥拝所は、夫婦岩の正面にある神聖な祈りの場で、古くから神々を迎える場所とされてきました。朝の潮風に包まれながら立つと、心身が清められるような感覚になります。夫婦岩の奥には海中の興玉神石があり、神の世界と人の世界を隔てる「結界」の象徴です。特に夏至の頃には、夫婦岩の間から昇る朝日やダイヤモンド富士が見られることも。お伊勢参りの「はじまりの地」として、今も多くの人が訪れています。

天の岩屋

二見興玉神社の参道を歩いていくと、海沿いの突堤のそばに、東向きの岩窟がひっそりと佇んでいます。ここは「天の岩屋」と呼ばれ、太陽の神様・天照大御神(あまてらすおおみかみ)が隠れた場所として伝えられているんです。

この伝説、実は日本神話の中でも有名なエピソードに由来しています。天照大神は、弟の素戔嗚尊(すさのおのみこと)の乱暴なふるまいに心を痛め、岩屋に閉じこもってしまいます。その瞬間、世界は闇に包まれ、神々は大混乱。そこで八百万の神々が知恵を絞り、天鈿女命(あめのうずめのみこと)が岩屋の前で踊りを披露。神々が大笑いする様子に興味を持った天照大神が岩屋を少し開けた瞬間、力持ちの神様が岩戸を開け放ち、世界に光が戻った、そんな壮大な神話が背景にあるんです。

この「天の岩屋」は、夫婦岩とセットで日の出を拝む聖地としても知られていて、古くから多くの人々に崇敬されてきました。神話の舞台と自然の景観が重なり合うこの場所は、ただの観光地ではなく、心が洗われるような神聖な空気に包まれています。

岩屋授与所

天の岩屋の隣には「岩屋授与所」があります。ここ、実はただのお守り売り場じゃないんです。歴史と神話がぎゅっと詰まった、ちょっと特別な場所なんですよ。

岩屋授与所のある場所は、かつて「三宮神社」が鎮座していた由緒ある地。古くはここで「菊酒」や「無垢塩草(むくしおくさ)」、貝殻などが授与されていて、神聖な儀式の場でもありました。今でもその名残として、授与所では無垢塩草などの清めアイテムが手に入ります。

また、岩屋授与所では、夫婦岩にちなんだ「絆守」や、カエルモチーフの「無事かえる守」など、ユニークなお守りがたくさん。中には夫婦岩のしめ縄を使った根付付きのお守りもあって、ちょっとしたストーリー性があるのが魅力。読者が持ち帰りたくなる個性的な授与品が揃ってます。

さらに、明治44年には、皇后陛下がこの岩屋授与所の前でご休憩され、海女さんの作業を台覧されたという記録も。歴史的にも格式高い場所なんです。

第一鳥居

この鳥居は、大正15年に大阪の「せんば神榮講」という団体から奉納されました。神社の入口に立っていて、まさに二見興玉神社のシンボル的存在。ここをくぐると、神聖な空気に包まれて気持ちがピシッと引き締まる感じがしますよ。

さざれ石

第一鳥居の少し先にあるさざれ石(出典:二見興玉神社公式サイト)

「さざれ石」は、日本の国歌『君が代』に出てくる縁起のいい石です。

岐阜県春日村で採れた石灰質角礫岩っていう種類で、長い年月をかけて小石がひとつの岩になったもの。

「千代に八千代に」っていう言葉通り、永遠や繁栄の象徴なんだ。

もともとは古今集の歌で、天皇陛下の安泰を願って詠まれたものが、後に国歌になったんだって。

この石は平成15年に奉納されたもので、見た目は控えめだけど、意味を知るとグッとくる存在感がある。参拝の途中で立ち止まって、ちょっと心を整えたくなるような場所ですね。

山口誓子の石碑

境内に置かれている山口誓の石碑

昭和62年のお正月、俳人・山口誓子さんが二見興玉神社を訪れたとき、宮司さんから「今朝、夫婦岩の間に富士山が見えました」と聞いて、すぐに一句詠んだそうです。

「初富士の 鳥居ともなる 夫婦岩」で、今は石碑として境内に残ってるよ。

山口誓子さんは俳句界のレジェンドで、「ホトトギス」同人として昭和の黄金時代を築いた人。

文学と風景がピタッと重なった、静かな感動があるスポット。夫婦岩の神聖さと富士山の荘厳さが一句に込められていて、立ち止まって眺めたくなる場所ですね。

第二鳥居

二見興玉神社の第二鳥居は、昭和30年に伊勢のまちづくりに貢献した北岡善之助さんが奉納したもの。

海に向かって立ってて、くぐると伊勢湾の絶景が広がる気持ちいいスポット。神聖さと開放感が同居してて、参拝の気分がさらに高まる場所です。伊勢の歴史と人の想いが詰まった、静かだけど力強い鳥居だといえますね。

手水舎

ユニークな願い掛けカエルがいる手水舎

二見興玉神社の手水舎には、猿田彦大神の使いとされる「二見カエル」がいて、そこから湧き出る清水でまず身を清めましょう。

水の中には「願掛けカエル」がいて、右側のカエルには男性が、左側の子沢山カエルには女性が水をかけるとご利益をいただけるといわれています。

ちょっとユニークだけど、ちゃんと意味があって、参拝前の大事な儀式なんです。

カエル=「無事かえる」「若返る」っていう縁起も込められてて、境内のあちこちにもカエルがいるので探してみましょう。

清めと願掛けがセットになった、ちょっと楽しくてありがたいスポットですね。

日の出橋

天の岩屋から本殿の間に掛かっている日の出橋

日の出橋は、天の岩屋から本殿へ続く境内の橋です。夏至の頃には、橋の上から夫婦岩の間から昇る朝日が見える絶景スポットとして大人気。早朝からカメラや携帯を片手に絶景を撮るために多くの人が集まる場所ですね。

二見興玉神社の御朱印

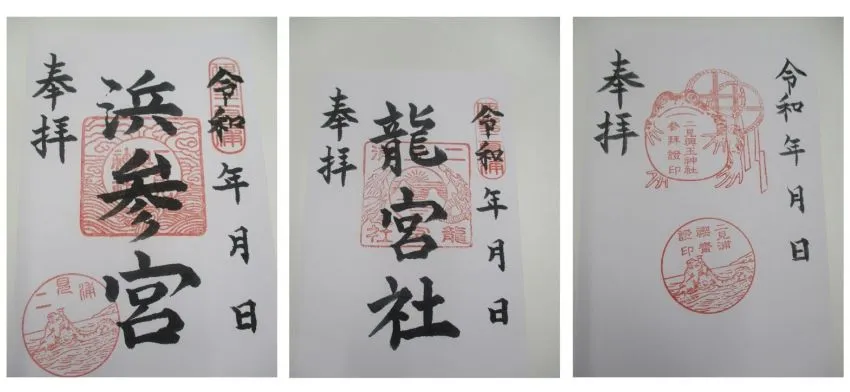

本社 浜参宮、龍宮社、ふたみの日復刻朱印

二見興玉神社の御朱印にはいくつか種類があり、どれも神社の象徴である夫婦岩や蛙、龍宮社などがモチーフになっています。

- 通常御朱印

初穂料は300円。中央に「二見興玉神社」と墨書きされ、波や夫婦岩の朱印が添えられたシンプルながらも神聖な一枚です。参拝の記念としては定番で、初めて訪れる人にもおすすめです。 - 浜参宮御朱印(本社御朱印)

初穂料は300円。令和以降、浜参宮の墨書きが入った新デザインの御朱印も登場しています。波や雲の印は従来通りですが、墨書きが「二見興玉神社」から「浜参宮」に変わったことで、禊の地としての意味がより強調された印象です。 - 龍宮社御朱印

初穂料は300円。境内社である龍宮社の御朱印も人気で、龍が宝玉を抱えるようなデザインで、その中に夫婦岩が描かれているのが特徴です。海の神様を祀る龍宮社らしい幻想的な雰囲気があり、海上安全や心願成就を願う人にぴったりです。 - ふたみの日御朱印

初穂料は同じく300円。毎月23日限定で授与される「ふたみの日」御朱印は、ちょっとレアな存在。中央に「二見蛙」と「輪注連縄」の印が押されていて、復刻版のような趣があります。「ふた(2)み(3)」の語呂合わせで、毎月23日だけしかもらえないので、コレクター心をくすぐる一枚です。

令和元年には改元を記念した特別な御朱印も登場しました。こちらは鯛の中に夫婦岩と猿田彦大神が描かれ、「奉祝」の印が添えられた華やかなデザインでした。現在は授与終了していますが、当時は令和の幕開けを祝う記念品として多くの参拝者が求めたそうです。

もらえる場所と注意点

授与所:本殿前の社務所、または龍宮社付近の授与所

• 受付時間:9:00〜16:00(例祭日などは書置き対応になることも)

• 注意点:混雑時や祭典中は直書き不可で、書置きのみになることもあるので事前チェックがおすすめ!

送付申し込みも可能

本来は直接参拝して受け取るのが基本ですが、遠方などで参拝が難しい方には電話で申し込みすれば郵送対応も可能です(※ネットやメールでは受付していません)。

送料は別途必要で、初穂料の支払いは「郵便振込」か「現金書留」のみ。まずは社務所に電話して申し込みましょう。

0596-43-2020(受付時間:9:00〜16:00)

〒519-0602 三重県伊勢市二見町江575 二見興玉神社

二見興玉神社のお守り

二見興玉神社のお守りは、夫婦岩や蛙など神社ならではのモチーフが満載。願いごとに合わせて選べる種類も豊富で、見た目もご利益も魅力たっぷりです。参拝の記念や贈り物にもぴったりですよ。

以下の種類のお守りがあり、それぞれの概要と初穂料をテーブルにして紹介しますね。

| 名前 | 概要 | 初穂料 |

|---|---|---|

| 無垢塩草守 | 浜参宮の清めに使われる神草。穢れを祓うお守り。 | 500円 |

| 金銀蛙守 | 金運アップ!お金が「かえる」縁起の蛙守。 | 500円 |

| 若かえる守 | 若返り祈願。健康や美容にもご利益あり。 | 800円 |

| 交通安全守(プラスチック・錦・蛙付き) | 車やバイクの安全祈願。無事「かえる」願いを込めて。 | 800〜1,000円 |

| 水晶守 | 水晶入りで金運・幸福を呼ぶお守り。 | 1,200円 |

| 日之出守 | 健康・病気平癒を願う朝日の力を込めた守り。 | 800円 |

| 安産守 | 妊婦さんの無事出産を祈るお守り。 | 800円 |

| 縁結び守 | 良縁成就。人間関係や仕事の縁にも◎。 | 1,000円 |

| 夫婦守 | 夫婦円満・子授けの願いを込めた守り。 | 1,200円 |

| 厄除け守 | 災いを祓い、平穏を願う定番のお守り。 | 800円 |

| 学業守・合格守 | 勉強・試験の成功を祈る学生向け守り。 | 800円 |

| ぼけ封じ守 | 健康長寿・認知症予防の願いを込めた守り。 | 800円 |

| 真珠守 | 本真珠入り。魔除け・健康祈願に人気。 | 2,000円 |

| 夫婦岩守 | 夫婦岩の絆を象徴した縁結び・円満守。 | 800円 |

| 貝守 | 開運招福を願う貝モチーフのお守り。 | 800円 |

| 車守 | 交通安全祈願。車に貼れるタイプもあり。 | 1,000円 |

| 花守 | 幸福・開運を願う華やかな守り。 | 800円 |

二見興玉神社の祭典・年間行事

二見興玉神社では、毎月の定例祭から季節の神事まで、神様と自然に感謝する行事がたくさんあります。地元の人も観光客も参加できるものが多く、参拝のタイミングに合わせて楽しめますよ。

大注連縄張神事(年3回)

夫婦岩に張られている大注連縄は、実は年に3回も張り替えられています。5月・9月・12月のそれぞれに神事が行われ、全国の崇敬者から奉納された縄を使って、神職さんと奉仕者が力を合わせて張り替えます。長さ35m、重さ40kgの縄を扱う姿は圧巻!夫婦岩が一時的に「素の姿」になるのも見どころです。

夏至祭禊・鎮魂参加|神秘の朝を体験

夏至の日(6月21日頃)には、早朝3:30から「夏至祭」が行われます。夫婦岩の間から昇る朝日を拝む神秘的な瞬間に立ち会える貴重な祭典です。前日には「鎮魂行法」もあり、白装束で心身を清める“禊体験”ができます。

参加には事前申し込みが必要で、服装も白で統一(白衣・白ズボンなど)。参加費は禊のみ3,000円、両日参加は5,000円。参加者には「禊守」や「直会」が授与されます。宿泊も神社施設で可能なので、修行気分で参加できますよ。

新年祈祷|一年のスタートを清める

元旦の7時には「歳旦祭」が行われ、日の出とともに新年の幕開けを神様に報告します。1月1日〜5日までは「新年太鼓大祓」が行われ、無垢塩草で穢れを祓いながら、参拝者の一年の健康と平和を祈願します。

祈祷の受付時間は以下の通りです。

- 1〜3日:7:00〜16:00

- 4・5日:8:00〜16:00

参拝者には授与品もあり、初穂料は祈願内容によって異なります。新しい御札やお守りを迎えるのにもぴったりなタイミングです。

毎月の祭典

- 日供祭(毎朝):神様にお供えして感謝する朝の儀式。神社の一日がここから始まります。

- 月旦祭(毎月1日):月の始まりに心身を清めてスタート。

- 月次祭(毎月15日):月の中間に感謝を伝える祭典。7月15日は例祭になります。

- 龍宮社月次祭(旧暦15日):海の神様に感謝する日。津波の記憶を忘れない祈りも込められています。

- 栄野神社月次祭(毎月14日):地域の祖神に感謝する、飛地境内社での祭典。

春の行事(3〜5月)

- 4月5日 龍宮社磯口開:漁の解禁を神様に報告。

- 4月29日 昭和祭:昭和天皇の誕生日に平和を祈る。

- 5月5日 大注連縄張神事:夫婦岩の注連縄を張り替える神事。

- 5月21日 藻刈神事:無垢塩草を刈る神聖な儀式。

夏の行事(6〜8月)

- 6月15日 敬老祭:65歳以上の方を招いて長寿を祈る。

- 6月30日 夏越大祓式:半年分の穢れを祓ってリセット。

- 7月14日 宵宮祭:提灯や花火でにぎわう前夜祭。かえる踊りも登場!

- 7月15日 例祭(二見大祭):一年で最も重要な祭典。舞楽の奉納もあり厳かで華やか。

秋〜冬の行事(9〜2月)

- 12月 大注連縄張神事(2回目):年末の夫婦岩の注連縄張り替え。

- 1月1日 歳旦祭:新年の始まりを神様に報告。

- 1月14日 栄野神社例祭・湯立神事:熱湯で清めるちょっとスリリングな神事。

二見興玉神社の基本情報

【住所】三重県伊勢市二見町江575

【電話番号】0596-43-2020

【参拝時間】境内は24時間開放(おすすめは日の出〜夕方)

【祈祷受付時間】9:00~16:00(11月〜2月は15:30まで)

【ご祭神】

・主祭神:猿田彦大神(みちひらきの神)

・相殿神:宇迦御魂大神(食物・豊穣の神)

・境内社:龍宮社(綿津見大神/海の神)

【末社】栄野神社(飛地境内社)

【ご利益】

道開き、縁結び、夫婦円満、厄除け、交通安全、海上安全、子授け、安産、健康長寿、若返り、金運招福、心願成就 など

【公式サイト】https://futamiokitamajinja.or.jp/

二見興玉神社へのアクセス・最寄駅・行き方

最寄り駅:JR二見浦駅

<駅から徒歩約15〜20分です>

JR参宮線:二見浦駅

その他のアクセス:バス利用も便利です。

- 伊勢市駅・宇治山田駅(JR・近鉄)から

→ 三重交通バス「鳥羽バスセンター」行き乗車

→ 「夫婦岩東口」バス停下車 → 徒歩約5分 - 伊勢・二見・鳥羽周遊バス「CANばす」も利用可能

→ 「夫婦岩東口」バス停で降りればすぐ!

二見浦駅からの行き方

駅を出て右方向へ進み、旅館街を抜けて海沿いの道へ。夫婦岩の案内看板を目印に歩けば、約15〜20分で神社に到着します。道中は海風が気持ちよく、散歩気分で楽しめますよ。

または、正面の鳥居の先の夫婦岩表参道を真っすぐ進んで、赤福二見店などを横切って、二見浦海岸沿いを約800メートル進んでいくと第一鳥居に着きます。

二見興玉神社 駐車場

神社から最も近い参拝駐車場

二見興玉神社の参拝には、徒歩も気持ちいいですが、車で訪れる方のために無料駐車場が複数用意されています。

最も近いのは第一鳥居そばの「二見興玉神社 参拝駐車場」で、収容台数は約20台で無料。

この駐車場は混雑しやすいですが、まず空いているか確認してみましょう。もし、満車ならば、少し歩くつもりで以下の近隣の駐車場を利用しましょう。すべて無料で利用できるはずです。

| 駐車場名 | 台数 | 徒歩時間 | 特徴 | 料金 |

|---|---|---|---|---|

| 二見浦海水浴場駐車場 | 約150台 | 徒歩15分 | 広めで停めやすい。夏場は海水浴客も利用 | 無料(※繁忙期は有料の可能性あり) |

| 二見総合駐車場 | 約220台 | 徒歩15分 | 一番広い。観光バスも利用可 | 無料 |

| 二見老人福祉センター | 約120台 | 徒歩10分 | 比較的空いている穴場。平日は利用しやすい | 無料 |

| 伊勢市二見総合支所 | 約20台 | 徒歩10分 | 台数少なめ。早朝なら狙い目 | 無料 |

| 音無山公園駐車場 | 約30台 | 徒歩5分 | 神社に最も近いが、台数が少ないので早い者勝ち! | 無料 |

二見興玉神社 紹介まとめ

二見興玉神社は、伊勢神宮への参拝前に心身を清める禊(みそぎ)である「浜参宮(はまさんぐう)」の場として、夫婦岩の絶景とともに、禊の聖地としての歴史や神話の息づかいを感じられる特別な場所です。参拝するだけで心が整い、自然と神様への感謝が湧いてくる、そんな体験が待っているでしょう。

季節ごとの祭典や授与品も魅力たっぷりなので、ぜひ一度足を運んでみてください。あなたの「みちひらき」が、ここから始まるかもしれません、ぜひ、参拝してみてください。

二見興玉神社に参拝したら、いよいよ伊勢神宮へ参拝しましょう。伊勢神宮に関する詳しいことは以下の記事で紹介しています、ぜひ、お読みくださいね。